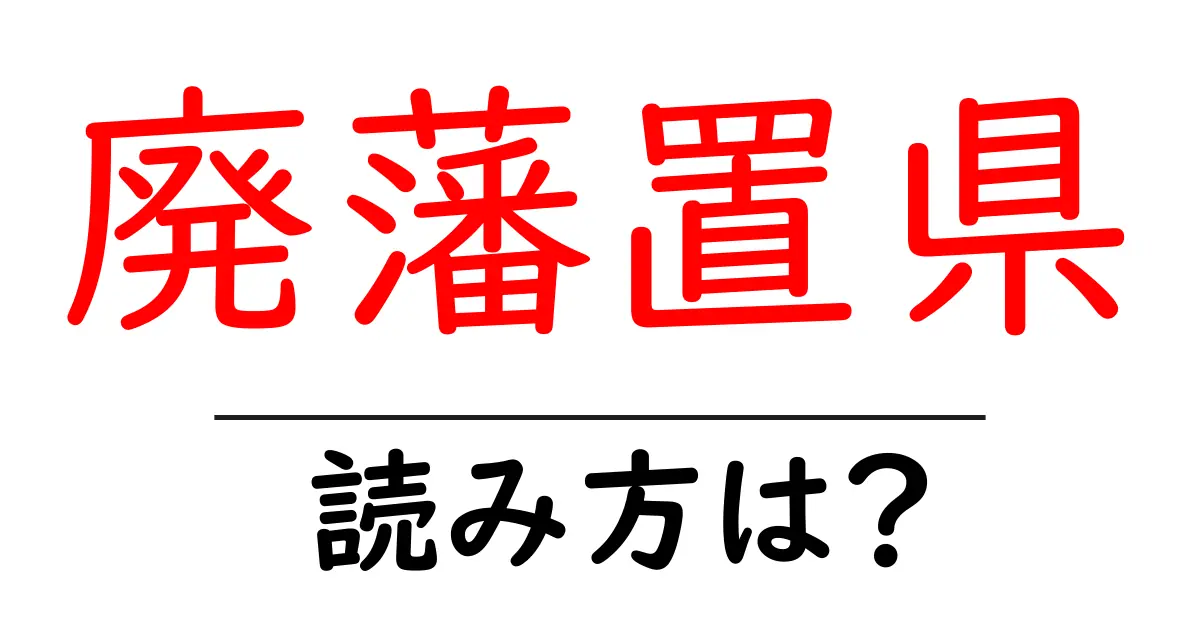

廃藩置県の読み方

- 廃藩置県

- はいはんちけん

「廃藩置県(はいはんちけん)」という四字熟語は、明治時代の日本において、藩の制度を廃止し、県を新たに設置することを指します。この言葉は、二つの部分から成り立っています。まず、「廃藩(はいはん)」は「廃止」と「藩」の組み合わせであり、藩を廃止することを意味します。「廃」は「はい」と読み、物をなくす、または取り除くという意味ですが、「藩」はそのまま「はん」と読まれ、当時の地方の行政単位を指します。次に、「置県(ちけん)」は、「置く」と「県」の組み合わせで、「県を置く」、すなわち新たに県を設置することを意味します。「置」は「ち」と読むことが一般的ですが、文脈によっては「おく」とも読みます。しかし、ここでは「ちけん」としての引用のため、「置」は「ち」と読みます。「県」はそのまま「けん」と読まれ、日本の地方行政区画を表します。これらの要素が組み合わさって「廃藩置県(はいはんちけん)」という言葉が形成されています。音の構成としては「はい」「はん」「ち」「けん」と、各部分がはっきりとした音を持っており、流れるように連結されています。

「廃藩置県(はいはんちけん)」は、明治時代に行われた日本の政治制度改革の一つです。この改革は1868年から1871年にかけて実施され、従来の藩制度を廃止し、全国を県単位で統治する新しい体制を導入しました。 具体的には、多くの藩が存在していた日本の地方行政を再編成することで、中央集権的な統治を実現しようとしたのが「廃藩置県」の目的です。藩はそれぞれ独自に権力を持っていましたが、これを廃止し、代わりに県を設置することで、国の統治を強化しました。 廃藩置県によって、藩主は権力を失い、地方の行政は県知事などの官僚によって行われるようになりました。この改革は、近代国家としての日本を築くための重要なステップであり、地方自治と行政の近代化、さらには国の統一を促進しました。

- 明治維新後の日本において、廃藩置県が実施され、中央政府の権力が強化された。

- 地方の藩を廃止した廃藩置県の政策により、全国の行政が一元化された。

- 藩制廃止:藩の制度を廃止すること。

- 府県設置:府や県を設置すること。

- 県制施行:県の制度を施行すること。

前の記事: « 無理算段の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 往古来今の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »