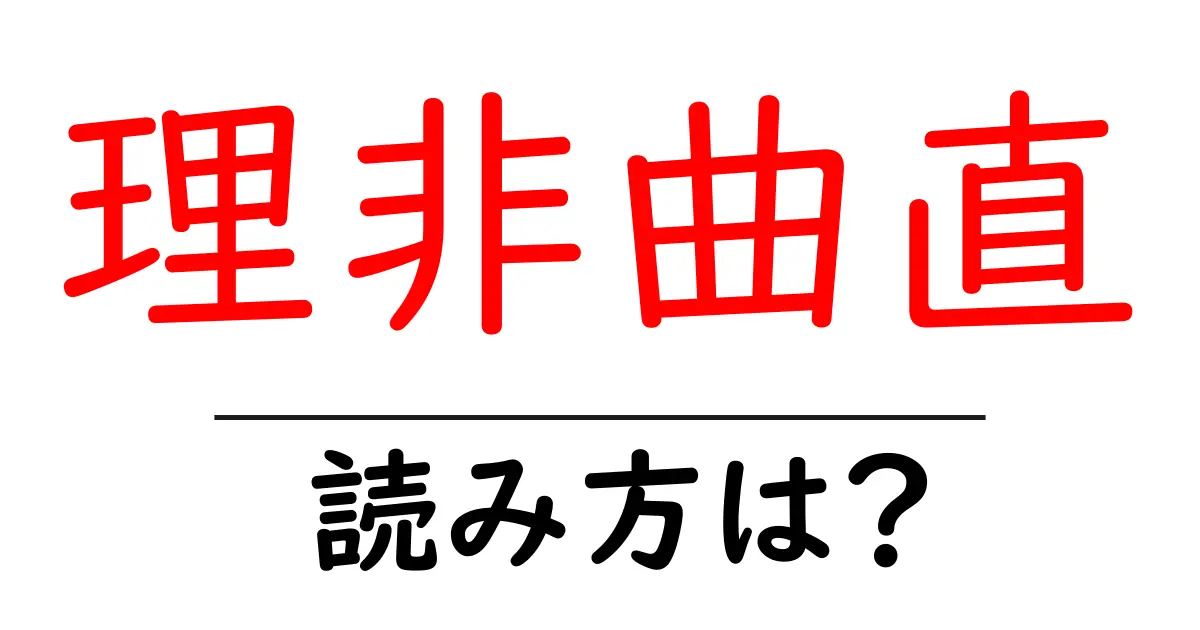

理非曲直の読み方

- 理非曲直

- りひきょくちょく

「理非曲直(りひきょくちょく)」は、日本語の四字熟語の一つで、その読み方には特有の特徴があります。この熟語は、「理(り)」、「非(ひ)」、「曲(きょく)」、「直(ちょく)」という四つの漢字から成立しています。 まず、「理」の読みは「り」です。この漢字は「物事の道理」や「真理」を意味します。 次に「非」の読みは「ひ」です。この字は「正しくないこと」や「否定」を意味し、特に「理」と対立する概念です。 続いて「曲」の読みは「きょく」で、「曲がる」や「ゆがむ」という意味があり、正しさから逸脱した状態を暗示しています。 最後の「直」は「ちょく」と読みます。この字は「真っ直ぐ」や「正しいこと」を意味し、物事の本質や理想的な状態を示しています。 これらの漢字の読み方を組み合わせることで、「りひきょくちょく」となります。この熟語は、物事の正しさや善悪を論じる際に使われることが多く、特殊な言い回しですが、それぞれの漢字の読みが明確であるため、理解しやすいと言えるでしょう。 総じて、各漢字の読みを意識するとともに、その組み合わせによって新たな意味やニュアンスが生まれることが、日本語の魅力の一つでもあります。

「理非曲直(りひきょくちょく)」とは、物事の正しいことと間違っていること、あるべき姿と本来とは違っている状態を明確に区別することを意味します。この四字熟語は、正義と不正を判断する際に用いることが多く、正しい行いや理想的な状態を追求する姿勢を示す言葉です。特に、倫理や道徳について考える際に、何が理にかなっているのか、何が曲げられた真実なのかを考察することの重要性を表現しています。つまり、「理非曲直」は、物事を判断する際の基準や視点を提供し、私たちが公平で正直な判断を行うための指針ともなります。

- 彼は常に理非曲直を明確にし、公正な判断を下すことを心がけている。

- この問題については、理非曲直を冷静に考える必要がある。

- 是非善悪:物事の善と悪、正しいことと間違っていることを区別すること。

- 正邪曲直:正しいことと邪悪なことを明確に区別すること。

- 明暗善悪:明らかに正しいことと悪いことを指し示すこと。

前の記事: « 現世利益の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 生死無常の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »