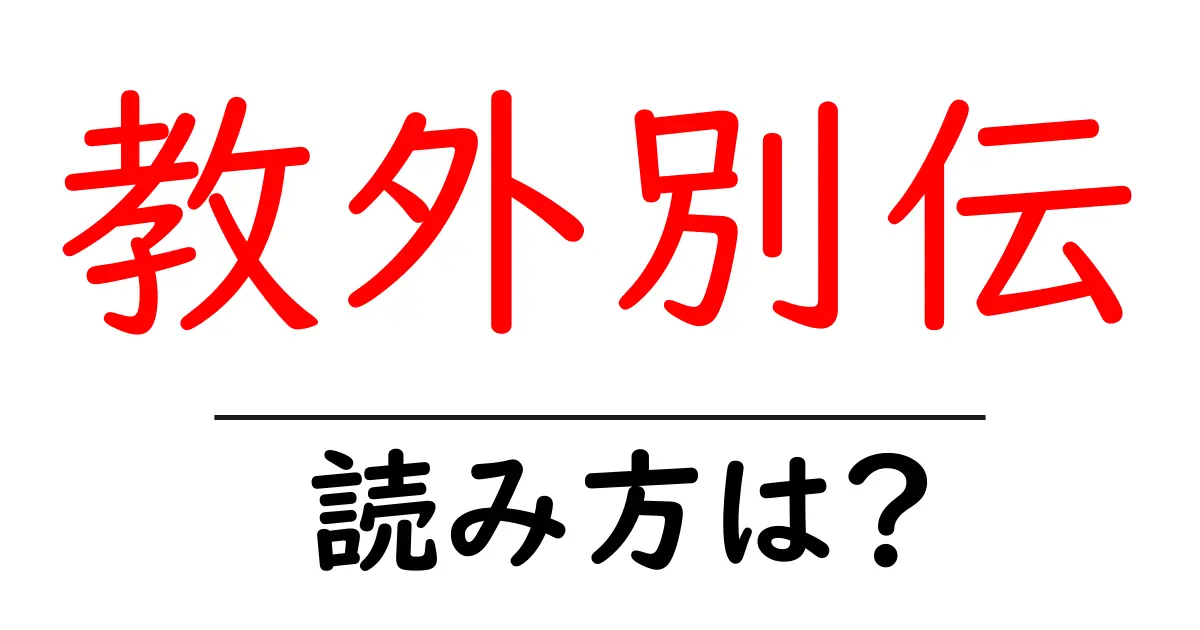

教外別伝の読み方

- 教外別伝

- きょうげべつでん

「教外別伝(きょうげべつでん)」という四字熟語は、漢字の読み方やその組み合わせから成り立っています。まず、各漢字の読み方を見ていきましょう。 1. 教(きょう):この漢字は「おしえる」という意味がありますが、音読みとして「きょう」や「こう」「おしえ」と読むこともあります。 2. 外(げ):この漢字は「そと」や「はずれ」という意味を持ち、通常は音読みの「がい」や「げ」として使われます。 3. 別(べつ):こちらも音読みで「べつ」と読み、意味は「ちがう」「わける」となります。 4. 伝(でん):この漢字は「つたえる」という意味を持ち、音読みとしては「でん」と「つた」と読むことが一般的です。 この四字熟語全体としては、すべての漢字の音読みを用いて「きょうげべつでん」となります。また、この言葉は中国から伝わった熟語であり、それぞれの漢字は古典的な文脈で使われてきました。特に、音読みの組み合わせによって、韻律や音のリズムが重要視される伝統的な中国文学の影響を受けています。 「教外別伝」は、教えの内容が教えの枠を超えていることを示す言葉であり、その音読みにも深い意味があります。このように、漢字を一つずつ丁寧に読み解くことで、より理解が深まります。

「教外別伝(きょうげべつでん)」とは、文字通りの意味は「教えの外にある特別な伝承」ということになります。この言葉は主に、宗教や学問の教義や公の教えとは異なる、特別な知識や情報、または独自の教えが伝えられることを指します。例えば、特定の宗派や流派内で教えられる秘伝や、一般にはあまり知られていない独自の見解などがこれに当たります。一般的な教えに対して、特定の人物や少人数の集団のみが伝えられる知識という意味合いも含まれています。これにより、教外別伝はしばしば価値のある知識と見なされ、その深さや独自性が重要視されることが多いです。

- 彼は教外別伝の教えを受けて、独自の視点を持つようになった。

- この本は、教外別伝の考え方を基にして書かれている。

- 天壌無窮:全宇宙の限りないこと、または永遠であることを示す。

- 独立独行:他人に依存せず、自分自身の考えや信念に基づいて行動すること。

前の記事: « 揮汗成雨の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 教学相長の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »