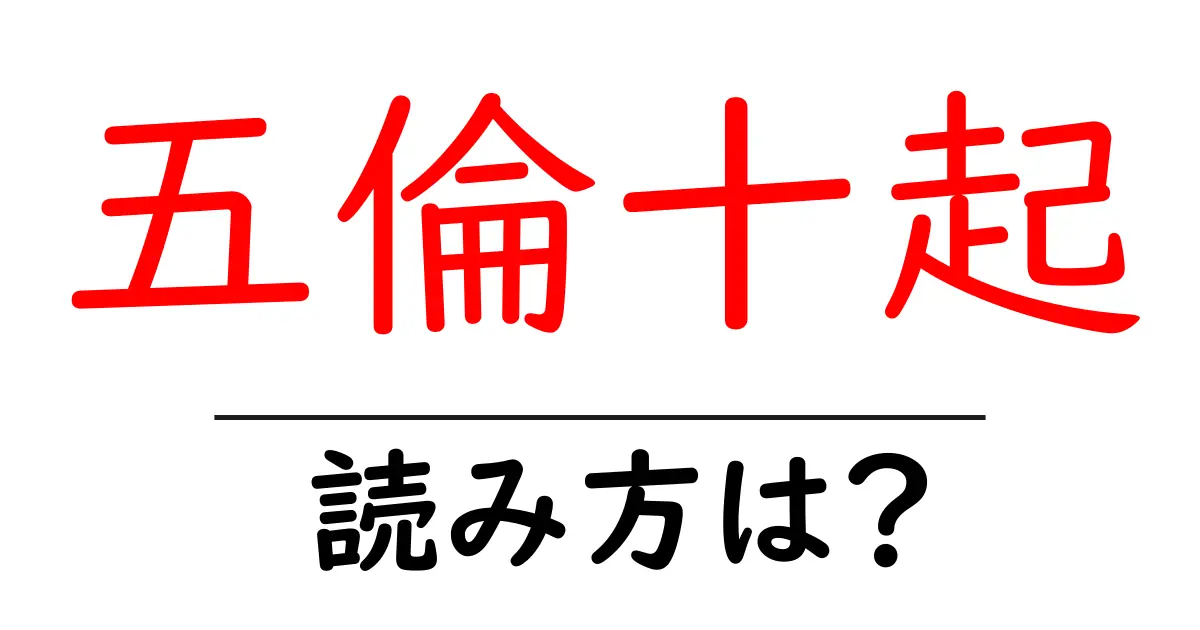

五倫十起の読み方

- 五倫十起

- ごりんじっき

「五倫十起(ごりんじっき)」は、日本語における四字熟語の一つで、各漢字の読み方を詳しく解説します。まず、この言葉は「五」と「倫」、「十」と「起」という4つの漢字から構成されています。 1. **五(ご)**: 漢数字の一つで、数の「5」を表しています。この読みは日本語でも漢字訓読の中で非常に一般的です。 2. **倫(りん)**: この漢字は、人間の道徳的な関係や倫理を意味することが多いです。ここでは「りん」と音読しますが、訓読みとしては「おとこ」とも読まれることがあります。しかし、「五倫」においては音読が適切です。 3. **十(じゅう)**: こちらも漢数字で「10」を表し、非常に基本的な読み方です。このように、数字の漢字は通常音読みとして用いられ、現代でも広く使用されています。 4. **起(き)**: この漢字は「起こす」、「起きる」といった動作を表し、ここでは音読の「き」と読みます。訓読みでは「おこる」や「たてる」などの読み方もありますが、四字熟語としては音読みが好まれます。 したがって、「五倫十起」は「ごりんじっき」と読み、各々の漢字を音読で組み合わせています。このように四字熟語は漢字の音読みを駆使して、リズム感や聴きやすさを重視しているところが特徴です。

「五倫十起(ごりんじっき)」は、日本の四字熟語の一つで、社会や人間関係における道徳や倫理、秩序を重んじる考え方を表しています。この言葉は、五つの倫理(五倫)と十の発展や起点(十起)から成り立っています。 具体的には、「五倫」は、親子、夫婦、兄弟、夫婦、友人という五つの基本的な人間関係を指し、これらの関係の中で人々が守るべき道徳や仁義の大切さを表しています。これによって、社会の調和や安定が保たれることを示唆しています。 また、「十起」は、十の異なる分野や状況において人間が起こす行動や出来事を指し、それぞれの場面で倫理的に行動することが求められるという意味を持ちます。 このように、「五倫十起」は、個々の人間関係と社会全体の発展が相互に関係し合い、両者が調和することによって、より良い社会が実現するという倫理観を表現した言葉です。

- 五倫十起の教えは、家庭や社会の調和を保つために重要です。

- 彼は五倫十起の考え方を基にして、倫理的な判断を下しました。

- 五常:道徳の基本となる五つの常(仁、義、礼、智、信)を指します。

- 仁義礼智信:人間関係において大切な五つの徳を表しています。

前の記事: « 五体投地の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 五劫思惟の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »