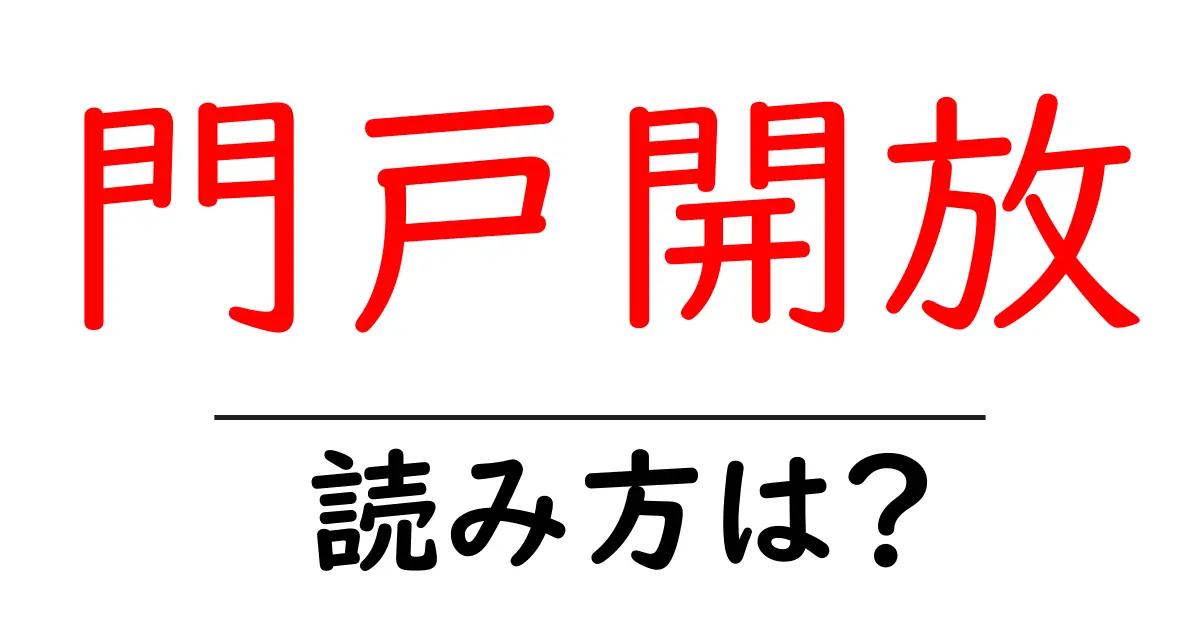

門戸開放の読み方

- 門戸開放

- もんこかいほう

「門戸開放(もんこかいほう)」は、四字熟語の一つで、漢字それぞれの読み方について詳しく解説いたします。 まず、「門戸(もんこ)」の部分から見てみましょう。「門」は「もん」と読み、ここでは物理的な門や扉を指します。一方、「戸」は「こ」と読み、通常は「扉」自体を指しますが、この場合は「門」とともに「出入り口」という意味合いをもたらしています。 次に、「開放(かいほう)」の部分についてです。「開」は「かい」と読み、閉じられているものを開ける、解放するという意味を持ちます。また、「放」は「ほう」と読み、何かを放出する、自由にするというニュアンスがあります。 この四字熟語「門戸開放」は、特に特定のグループや場所に対して制限を設けず、広く受け入れることを示す表現として使われますが、その読み方をしっかりと理解することで、言葉の使い方もより明確になるでしょう。漢字の意味や成り立ちを踏まえた上で、正確な読み方を覚えておくと良いでしょう。

「門戸開放(もんこかいほう)」とは、主に経済や貿易などの文脈で使われる言葉で、特定の地域や国が外部の人々や企業に対して受け入れを行い、自由に出入りできるようにすることを指します。この言葉は、もともと「門戸」と「開放」という二つの部分から成り立っています。\n\n「門戸」は、物理的な扉や門を意味し、ここでは比喩的に人や物の出入りの口を示しています。「開放」は、何かを閉じていたものを解放するという意味です。よって、「門戸開放」という表現は、閉じられていた門を開け、自由にアクセスできる状態を意味します。\n\n実際の例としては、ある国が外国からの投資を受け入れたり、貿易を拡大したりする際に、自国の市場を開放することを「門戸開放」と表現することがあります。これにより、他国との交流がより活発になり、経済的な発展を促進させることが期待されます。\n\nこのように、「門戸開放」は単なる言葉ではなく、国や地域の発展における重要な方針を示すものとして理解されています。

- 新たな市場への参入を果たし、顧客に対して門戸開放の姿勢を示した。

- 政府は貿易政策として門戸開放を進め、他国との経済交流を促進している。

- 開放政策:外部からのアクセスを許し、経済活動を自由に行えるようにする方針。

- 自由開放:制限を撤廃し、自由に物事を行えるようにする状態。

前の記事: « 謹厳実直の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 雪中四友の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »