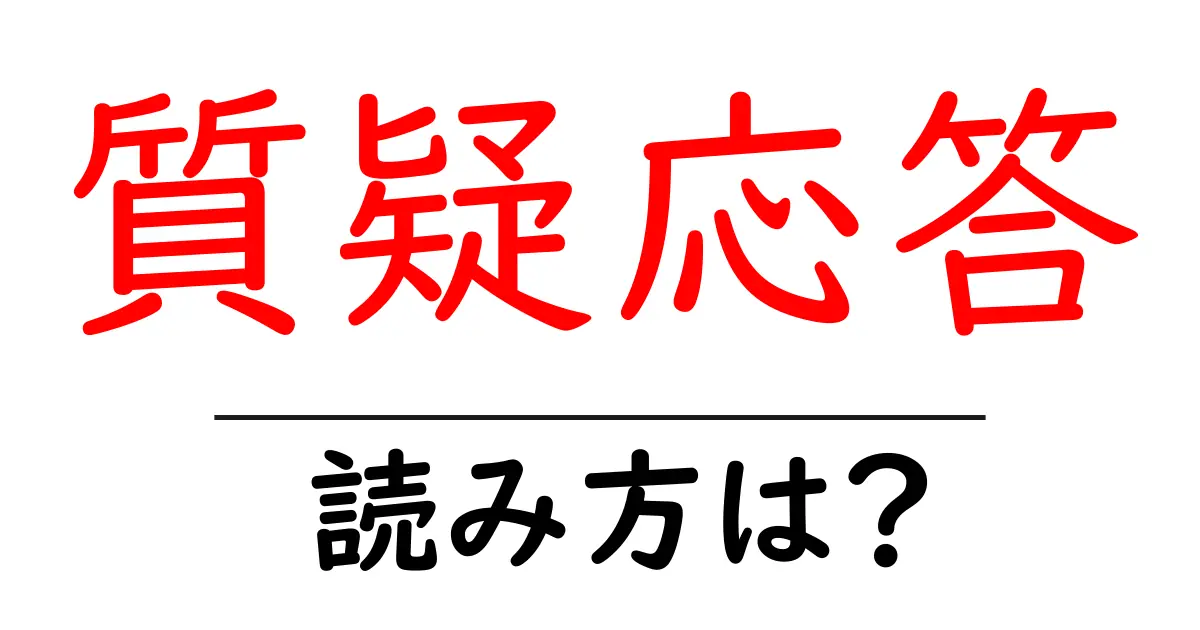

質疑応答の読み方

- 質疑応答

- しつぎおうとう

「質疑応答(しつぎおうとう)」の読み方について詳しく解説いたします。この四字熟語は、四つの漢字から構成されています。それぞれの漢字の音読みを組み合わせて読み上げることで、全体の意味が形成されるのが特徴です。 まず「質(しつ)」は、ここでは「質」という音で読みます。「質」は物の本質や性質を表す漢字ですが、音読みの場合は「しつ」となります。 次に「疑(ぎ)」ですが、これは「ぎ」と読みます。「疑」は疑うことを意味し、こちらも音読みです。 続いて「応(おう)」です。「応」の音読みは「おう」で、こちらは「対応する」「応じる」という意味を持つ漢字です。 最後に「答(とう)」ですが、音読みは「とう」です。「答」は答えや返事を示す漢字です。 このように各漢字の音を取り合わせることで「質疑応答(しつぎおうとう)」という言葉が成り立っています。日本語においては、音読みと訓読みが共存しており、特に四字熟語は音読みが多いのが特徴です。そのため、音読みのみで構成されたこの熟語も耳に馴染んでいる方が多いでしょう。

「質疑応答(しつぎおうとう)」とは、質問とその回答のやり取りを指す四字熟語です。この言葉は、特に会議や講演、セミナーなどの場面で用いられます。具体的には、出席者が講演者や発表者に対して疑問点や意見を述べ、その後に講演者がそれに対して答えるプロセスを指します。このような質疑応答の時間は、聞き手がより深く理解を促進し、疑問を解消するために非常に重要です。質疑応答の形式によって、参加者はより多くの情報を得られたり、発表者の意図や考えをより明確に理解することができます。

- 会議の場では、質疑応答が重視される。

- 講演会の後に質疑応答の時間が設けられた。

- 質問応答:質問に対する答えを返すこと。

- 問答無用:議論の余地がないことの表現。

- 問答一体:質問と回答が一体となっていること。

前の記事: « 韋編三絶の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 質素倹約の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »