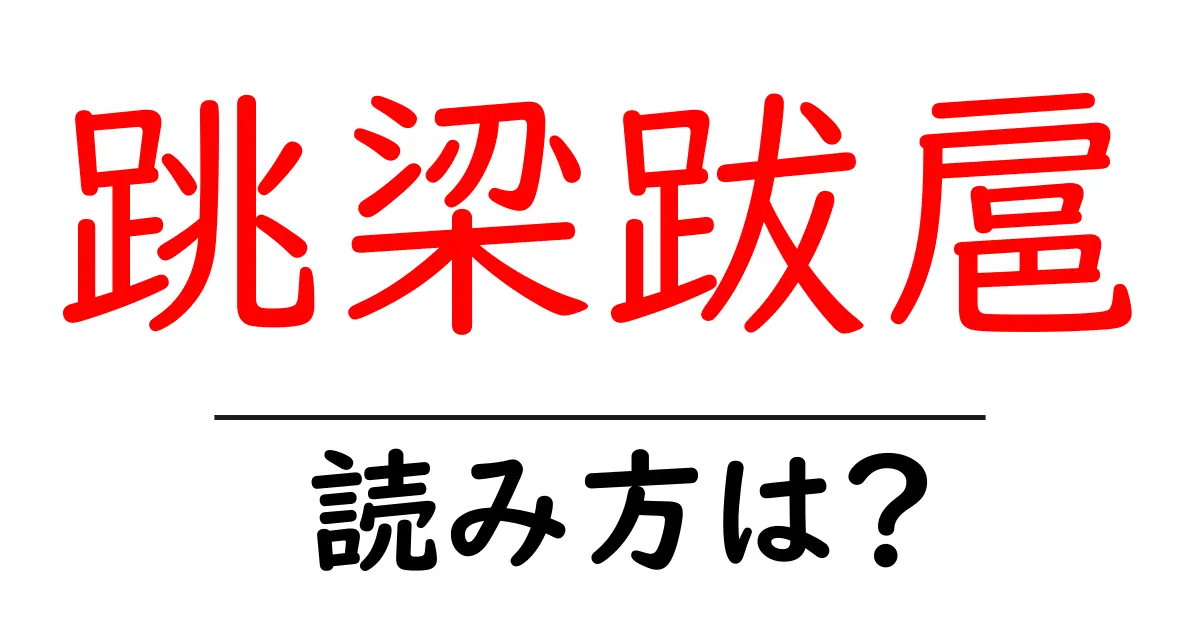

跳梁跋扈の読み方

- 跳梁跋扈

- ちょうりょうばっこ

「跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)」は、「跳」「梁」「跋」「扈」の四つの漢字から成り立っています。それぞれの漢字には独自の音読みと意味がありますが、ここでは特に音読みについて詳しく解説します。 まず、「跳(ちょう)」は音読みで「ちょう」と読むことが一般的です。この漢字は「跳ぶ」「跳ねる」という意味を持ち、上に飛び上がる動作を表現しています。同様に、他の漢字と組み合わせることで特異な意味合いを生み出します。 次に、「梁(りょう)」は音読みで「りょう」と読みます。「梁」は、建物に見られる横木のことで、基本的な構造物の一部を形成しています。ここでは、「跳」の動詞が「梁」の上で行われていることを示唆しています。 続いて、「跋(ばつ)」は音読みで「ばつ」と読みます。この漢字は通常、「跋する」つまり人が移動することを表し、古典的な文脈ではしばしば特定の行動を伴います。 最後に、「扈(こ)」は音読みで「こ」と読みます。この漢字は「そばに寄る」「従う」という意味があり、他者の行動に寄り添うことを示しています。 この四つの漢字を組み合わせて、「跳梁跋扈」となり、「跳ぶものが梁の上にいる」というイメージで表現される言葉は、具体的には乱暴に動き回るような意味合いを持っているわけです。しかし、ここでは漢字それぞれの音読みや成り立ちを中心に説明しました。日本語の読み方にはこのように多面的な要素が含まれており、漢字の音読みにも深い背景があります。

「跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)」とは、主に悪い者が勢力を持ち、自由に振る舞う様子を指す四字熟語です。この言葉は、もともと「跳梁」と「跋扈」という二つの部分から成り立っています。「跳梁」は、跳ねたり梁の上を走り回ったりすることを意味し、ここでは勢いよく動き回る、または活発に活動することを示しています。一方、「跋扈」は、他人の領域を侵略して思うままに振る舞うことを指します。 このように、「跳梁跋扈」は、悪人や不正者が自由に暴れている状態を描写する際に使われることが多く、例えば社会に害を与えるような勢力が横行している際に用いられます。悪事を働く者がのさばる様子を表すため、注意を促す意味合いでも使われることがあります。

- この街では悪党が跳梁跋扈しており、治安が悪化している。

- 政治の世界でも、腐敗した人々が跳梁跋扈している状況が続いている。

- 跋扈:力強く振る舞い、周囲を脅かしている様子。

- 横行天下:悪事や不正が自由に行われ、誰もがそれを止められない状態。

- 悪党横行:悪人が自由に行動し、社会を乱す状態。

前の記事: « 起居振舞の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 身心一如の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »