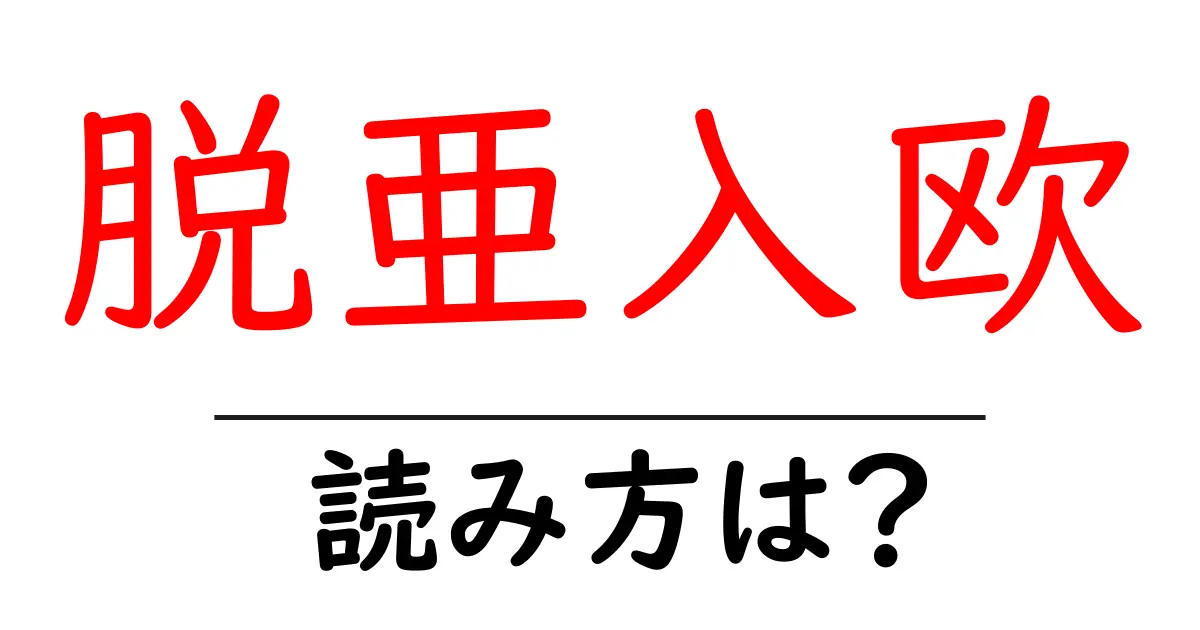

脱亜入欧の読み方

- 脱亜入欧

- だつあにゅうおう

「脱亜入欧(だつあにゅうおう)」という四字熟語は、漢字一文字一文字の読み方に分解して説明できます。 まず「脱(だつ)」という字ですが、これは「抜け出す」、「取り去る」という意味を持ちます。音読みでは「ダツ」と読み、訓読みとしては「ぬける」などの形で使われることもあります。 次に「亜(あ)」は「アジア」や「亜細亜」を表す漢字です。音読みは「ア」で、意味的にはアジアの地域やその文化、またはそれに関連する事柄を指します。この熟語では「亜」の部分がアジアを指し示しています。 次に「入(にゅう)」は「はいる」という意味の動詞で、音読みは「ニュウ」です。訓読みでは「いれる」などの形で使わることがありますが、ここでは主に音読みが使われています。 最後に「欧(おう)」は「ヨーロッパ」を指す漢字で、音読みは「オウ」です。通常、欧という字は西洋文化やヨーロッパ関連の事柄を表す文脈で使われます。 このように、「脱亜入欧」はそれぞれの漢字が音読みで読まれ、一つの四字熟語として組み合わさっています。この熟語は、アジアを脱し、ヨーロッパに入るという意味合いを持ちますが、読み方に関しては、音読みを基にした「だつあにゅうおう」となります。

「脱亜入欧(だつあにゅうおう)」は、アジアの文化や政治的な影響から離れ、西洋の文化や制度を受け入れることを意味する四字熟語です。この言葉は、特に19世紀末から20世紀初頭の日本において、国家の近代化を推進する中で広まった考え方を表しています。具体的には、当時の日本が西洋列強に追いつき、国際社会において独立した地位を確立するために、アジアの伝統的な価値観や制度から脱却し、西洋の科学、技術、思想を取り入れることを促進するという意図が込められています。このような背景から、「脱亜入欧」は、特に明治維新の時代を象徴する言葉として使われることが多いのです。

- 日本は長い間、脱亜入欧を掲げて近代化を進めた。

- 明治時代、政府は脱亜入欧の方針を持ち、欧米の技術と文化を受け入れる努力をした。

- 脱亜入欧:アジアから脱して欧米の文化や技術を取り入れようとする考え。

- 洋務運動:中国で19世紀に行われた、西洋の技術や知識を取り入れようとした運動。

前の記事: « 肝胆相照の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 自作自演の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »