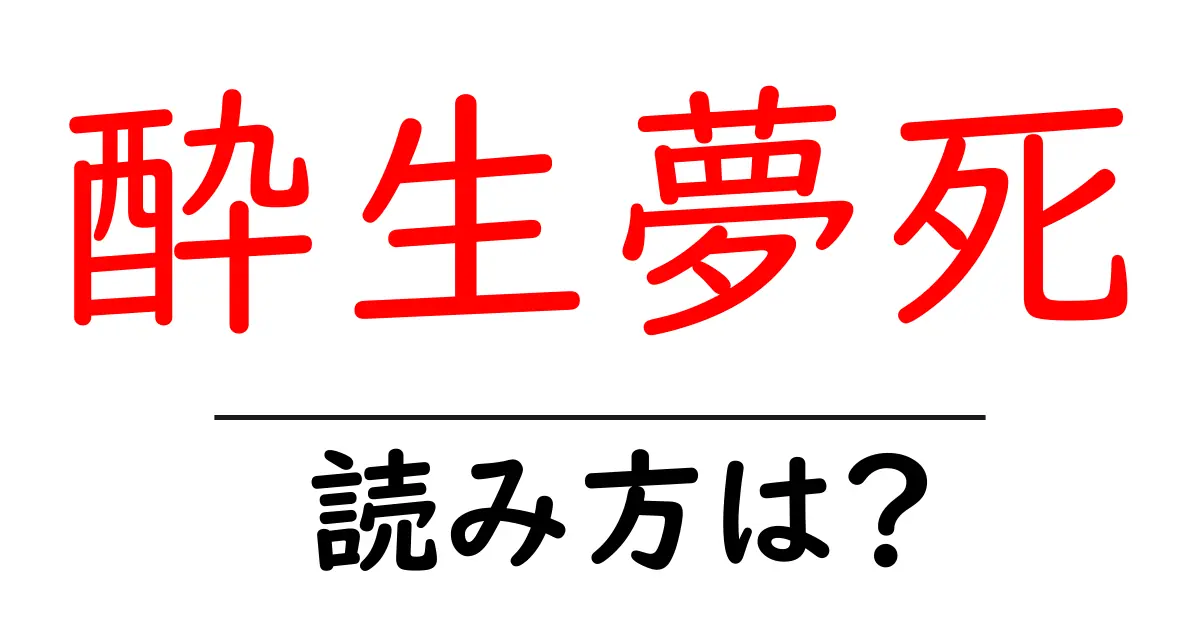

酔生夢死の読み方

- 酔生夢死

- すいせいむし

「酔生夢死(すいせいむし)」という四字熟語は、漢字それぞれの読み方と、言葉の成り立ちを理解することが重要です。まず、各漢字の読み方を見ていきましょう。\n\n1. 「酔(すい)」:この漢字は「酔う」という意味を持ち、主にアルコールに酔った状態を指します。「すい」とは音読みの一つで、他に「酒酔い」が似た例です。\n\n2. 「生(せい)」:この漢字は「生きる」や「命」という意味があります。音読みは「せい」や「しょう」などがあり、ここでは「生」を「せい」と読むことが一般的です。\n\n3. 「夢(む)」:この漢字は「夢」という意味で、音読みは「む」や「めい」です。夢に関連する言葉としてよく使われますが、ここでは「む」の音が用いられています。\n\n4. 「死(し)」:この漢字は「死ぬ」という意味を持っています。「し」と読むことが一般的で、他の音読みには「し」や「ち」がありますが、「し」が選ばれています。\n\n次に、この言葉の成り立ちについてですが、「酔生夢死」は、全体としては「酔ったように生き、夢の中で死ぬ」という状態を表現している四字熟語です。そして、音読みが多く用いられる中国語からの影響が見られるのも特徴です。この言葉を通じて、漢字が持つ深い意味を感じ取ることができ、それぞれの音がどのように組み合わさっているかを理解することが重要です。

「酔生夢死(すいせいむし)」は、人生を無為に過ごすことや、現実から目を背け夢の中にいるような状態を表す四字熟語です。この言葉は、誰かが酒に酔ったり、夢の中での出来事に溺れているさまを想像させ、結局は現実に対して無頓着になっていることを暗示しています。 具体的には、酔っている状態は判断力を鈍らせ、現実を正しく認識できない様子を表しています。また、夢に関しては、現実とはかけ離れた幻想的な状態を示すため、両方の要素を組み合わせることで、ただ夢を見ているかのように現実を怠ける生き方を批判的に表しています。 この四字熟語は、自己管理や自己実現の重要性を思い起こさせるものであり、国語の教科書や文学などで頻繁に引用され、強いメッセージ性を持っています。

- 彼は毎日酒に酔いしれて、何も考えずに過ごすまさに酔生夢死の生活を送っている。

- 若い頃、彼女は旅行や遊びに明け暮れ、酔生夢死のような日々を楽しんでいた。

- 無為徒食:無駄に日々を過ごし、何も成し遂げないこと。

- 夢想凡庸:特に意義のない普通の夢を見ているような状態。

前の記事: « 老幼男女の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 金碧輝煌の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »