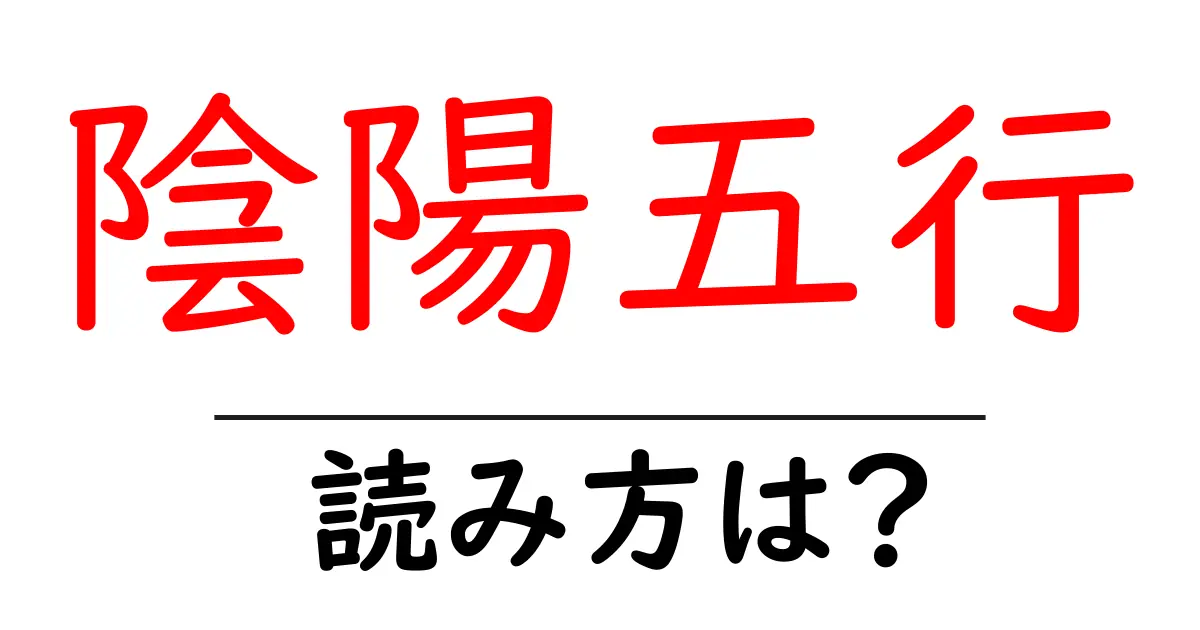

陰陽五行の読み方

- 陰陽五行

- おんようごぎょう

「陰陽五行(おんようごぎょう)」は日本語での古典的な概念に基づく四字熟語です。この言葉は、実際には二つの部分から成り立っています。「陰陽(いんよう)」と「五行(ごぎょう)」の二つです。まず「陰陽」は、古代中国の哲学において、万物の根本的な二元性を表す言葉です。「陰」は静かで暗い性質を、「陽」は動的で明るい性質を表します。「陰」と「陽」は相互に依存し、調和しあう関係にあるとされています。次に「五行」は、物事の成り立ちや変化を説明するための五つの要素、すなわち木、火、土、金、水を指します。それぞれは異なる性質を持ち、相互作用によって様々な現象を生み出します。全体を通して、「陰陽五行(おんようごぎょう)」はこの二つの概念を組み合わせ、物事の理を説明するために使われる言葉であり、歴史的にも深い背景を持っています。日本語においては、熟語として使われる際、一般的には「おんようごぎょう」という読み方が用いられますが、学問や哲学の文脈によっては、他の読み方がされることもあります。

陰陽五行(おんようごぎょう)とは、古代中国の思想体系の一つで、自然や宇宙の成り立ち、及びその変化の原理を説明するための概念です。この概念は大きく二つの部分に分かれています。まず「陰陽(いんよう)」は、あらゆる事象や物事が陰(いん)と陽(よう)という相反する二つの要素によって成り立っているとする考え方です。陰は暗くて静的な性質を、陽は明るくて動的な性質を象徴します。これらの二つは互いに補い合い、変化し続けることで、全ての物事や現象を形成しています。 次に「五行(ごぎょう)」は、木(き)、火(ひ)、土(つち)、金(かね)、水(みず)の五つの要素から成ります。これらの五つの要素もまた相互に関係し合い、影響を与え合うことで、自然現象や人間社会を豊かに表現します。たとえば、木は火を生み出し(生じる)、火は土を焼き(変化する)、土は金属を生成し(金属に変わる)、金は水を引き寄せ(水を引き寄せる)、水は木を潤す(育てる)といった互恵的な関係が存在します。 このように、陰陽五行は物事の変化や関係性を理解するための枠組みとして、気功や風水、漢方医学など様々な分野に応用されています。現代においても、陰陽五行は哲学的な思考や文化的なコンセプトとして広く受け入れられ、多くの人々に影響を与えています。

- 陰陽五行は、古代中国の思想に基づく自然の法則を示すものであり、日本の伝統文化にも大きな影響を与えています。

- 陰陽五行を理解することで、風水や占いなどの技術に役立てることができます。

- 相生相克:相互に助け合ったり、影響を与えたりする関係を表現しています。

- 陰陽調和:陰と陽、つまり対立するもののバランスを重視する考え方です。

前の記事: « 阿鼻叫喚の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 雄心勃勃の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »