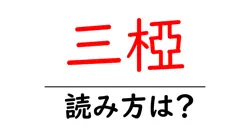

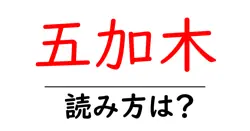

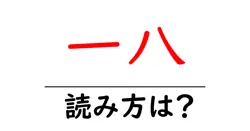

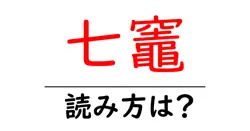

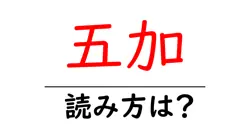

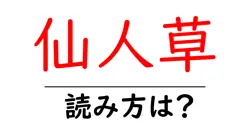

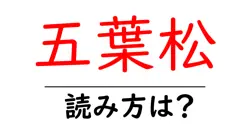

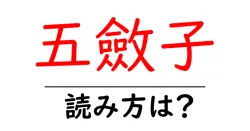

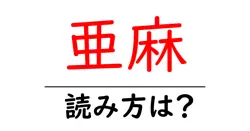

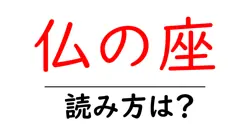

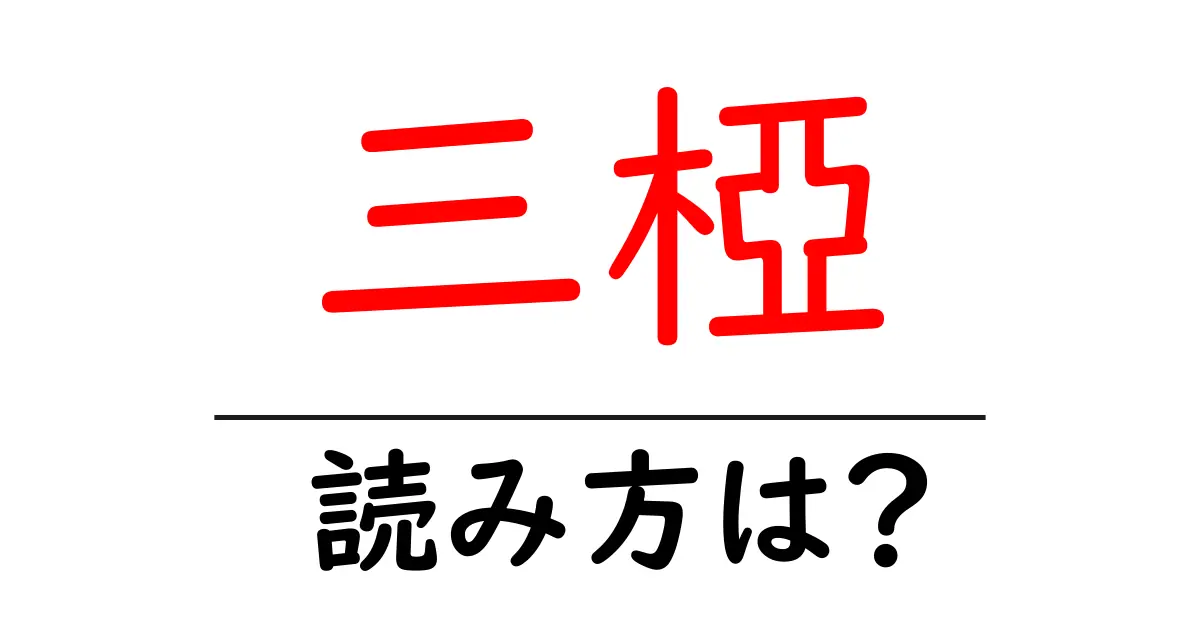

三椏の読み方

- 三椏

- みつまた

「三椏(みつまた)」という言葉の読み方について解説いたします。「三椏」は、音読みと訓読みの組み合わせから成る言葉です。ここでの「三」は「み」と読み、「椏」は「つまた」と読みます。この言葉は、植物の一種を指す用語として、健康や環境においても注目されています。 「三椏」の成り立ちを詳しくみると、「三」は数を表す言葉であり、そこから特に三つの物が何かしらの形で関わることが連想されます。「椏」の部分は、植物の枝を指す言葉として用いられることが多いです。そのため、「三椏」は「三つの枝を持つ植物」といった印象を持たれます。 また、音読みの「みつ」と訓読みの「また」が合わさることで、滑らかな音の流れが生まれ、耳にしっくりくる響きとなっています。このような読み方の特徴から、「三椏」という言葉は、独特の風情を持つ日本語としても知られています。

三椏(みつまた)は、植物の一種で、主に日本や中国に分布しています。この植物は、マンサク科に属し、学名は‘Edgeworthia chrysantha’です。特徴的なのは、春に鮮やかな黄色の花を咲かせることです。三椏の名前は、三つの枝が分かれているような形から来ています。 三椏の樹皮は、古くから和紙の原料として利用されてきました。特に、上質な紙を作るための材料として重宝されており、和紙づくりの文化において重要な役割を果たしています。さらに、三椏は乾燥させた後に使用するとしっかりとした質感の紙が得られるため、伝統工芸品としても注目されています。 また、三椏はその美しい花や形状から、観賞用として庭木や公園に植えられることも多いです。開花期の春には、特にその存在感を増し、多くの人々が楽しむ光景となります。全体として、三椏は実用的な面と美的な面を兼ね備えた魅力的な植物なのです。

前の記事: « 三叉の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 三鞭酒の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »