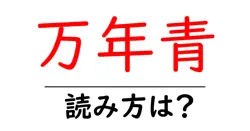

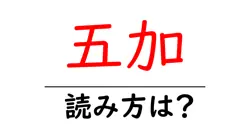

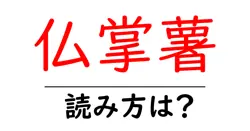

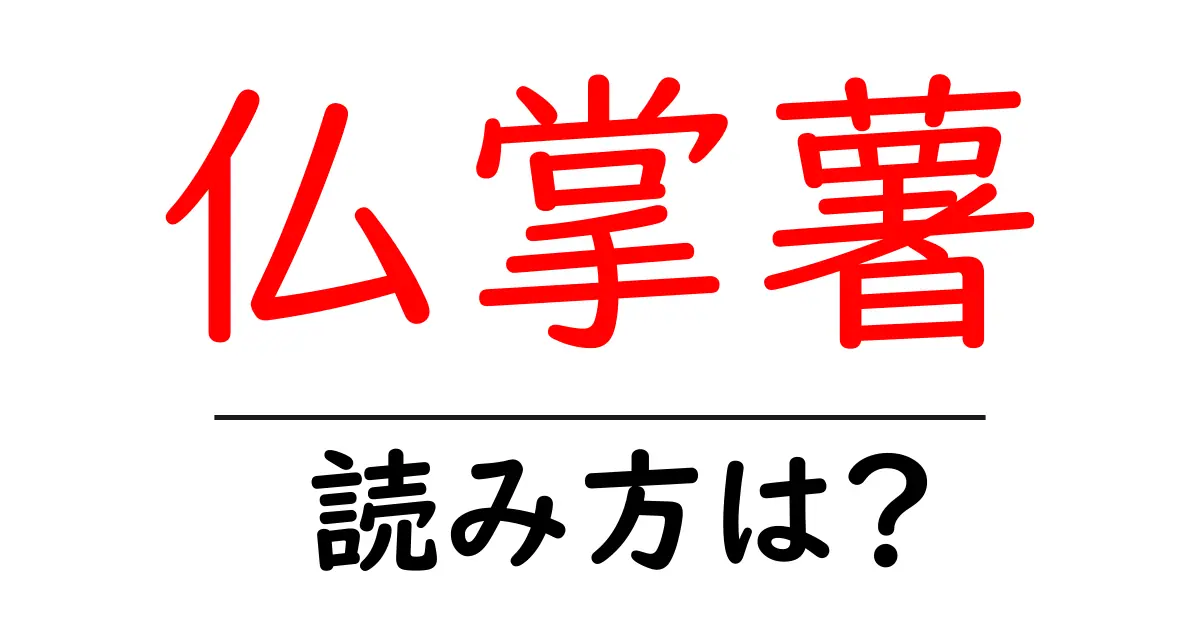

仏掌薯の読み方

- 仏掌薯

- つくねいも

仏掌薯の読み方解説

「仏掌薯(つくねいも)」という言葉は、漢字の組み合わせによって成り立っています。まず、最初の部分「仏」は「ほとけ」と読み、仏教に関連する言葉の中でよく使われます。この場合、仏の手の形を意識しているようです。次に「掌」は「てのひら」と読み、「手のひら」を意味します。ここで「仏掌」は、仏の手のような形状を表すものと考えられます。最後の「薯」は「いも」と読み、根菜類のひとつを指します。実際に「薯」は「芋」とも同じ意味で使われることが多いです。 これらの漢字が組み合わされて「仏掌薯」となり、全体の読み方は「つくねいも」となります。 「つくね」は細長い形状や、丸みを帯びた形を意味する言葉であり、「いも」はその食材が根菜であることを示しています。これにより、仏掌薯(つくねいも)はその形状や属性を反映した名称として理解されるのです。

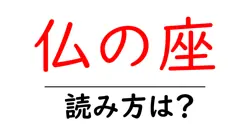

前の記事: « 仏の座の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 仏桑花の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »