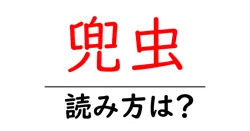

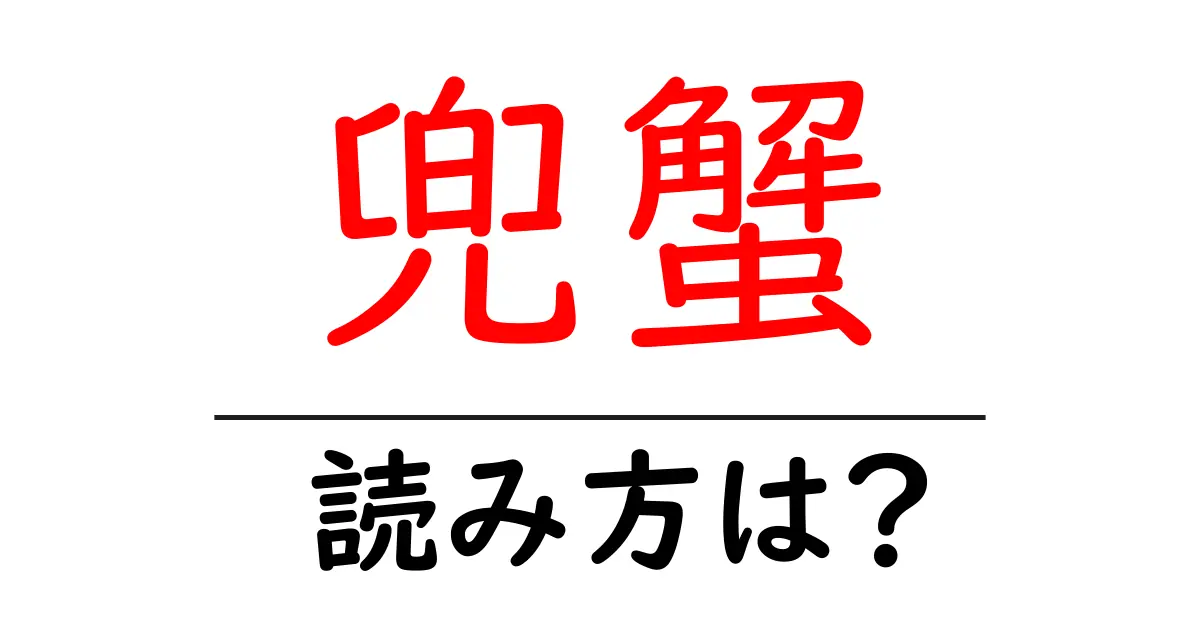

兜蟹の読み方

- 兜蟹

- かぶとがに

兜蟹の読み方解説

「兜蟹(かぶとがに)」という言葉は、漢字の組み合わせから成り立っています。まず、最初の部分「兜」は、兜の形をした甲羅を持つことから来ています。この「兜」はもともと武士がかぶる防具の一部を指し、その形状に由来しています。次に、後半の「蟹」は、言うまでもなくカニを指します。「蟹」は、脚が多く、一般的に海や淡水に生息する甲殻類を指す言葉です。 「かぶとがに」の読み方は音読みと訓読みを組み合わせた形であり、漢字の音読みから元は「兜」に対して「かぶと」を、そして「蟹」に対して「がに」と読むことから成り立っています。 この言葉は、日常の会話の中ではあまり使われることがないかもしれませんが、自然界における生物の多様性を示す言葉の一つとして重要です。このように、単語がどのように形成されているのかを理解することは、より深い日本語の知識を得る手助けとなります。

兜蟹の意味を解説

兜蟹(かぶとがに)は、無脊椎動物の一群に属する海の生き物で、甲殻類の一種です。特に、兜蟹はその名前の通り、頭部に兜のような形状をした甲羅を持っていることが特徴です。この甲羅は、体を保護する役割を果たしており、外敵から身を守るために進化したものです。兜蟹は一般的に、沿岸の砂浜や岩場に生息し、底生生物として環境の一部を形成しています。また、兜蟹はその独特な形状と生態から、研究者たちの興味を引き、多くの研究が行われています。

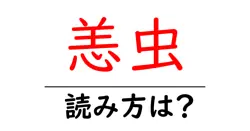

前の記事: « 兜虫の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 八手の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »