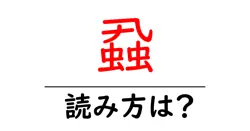

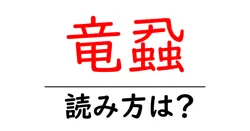

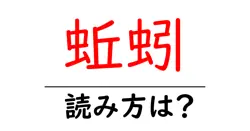

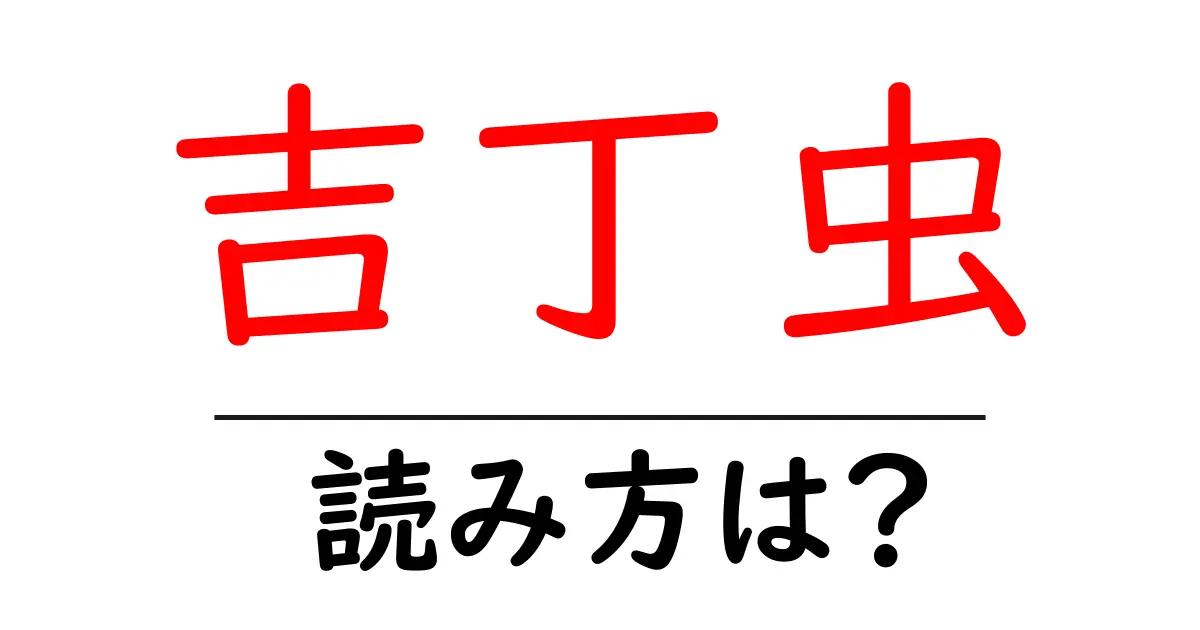

吉丁虫の読み方

- 吉丁虫

- たまむし

「吉丁虫(たまむし)」は日本語での読み方としては、「たまむし」となります。この言葉は、昆虫綱の中で特に無脊椎動物に分類される生物の一種を指しています。読み方の「たまむし」は、2つの部品に分かれています。まず「吉丁」という部分ですが、これは漢字の音読みと訓読みが組み合わさった形です。「吉」はそのまま音読みとして「きち」や「よし」とも読みますが、ここでは「ぎち」とも読まれます。また、「丁」は「ちょう」や「てい」といった音読みがあり、ここでも音の変化が見られます。しかし、最終的に「たまむし」の語感に関しては、訓読みが主に使われています。「虫」は「むし」と読むのが一般的で、昆虫に関する語ではよく使われる字です。 このように、「たまむし」という読みは、元々の漢字の意味に依存しつつ、日本の言語文化において長い歴史を経て、特定の昆虫へと特化した読み方へと発展してきました。特に「たまむし」は、いわゆる「たま」とも関連があるとも言われ、その形状に由来する名称とも思われますが、直接的な由来は諸説あります。したがって、この読み方は日本の文化的な背景を反映する興味深い例と言えるでしょう。

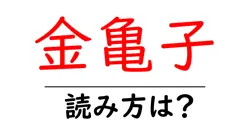

吉丁虫(たまむし)は、無脊椎動物の一種である昆虫に分類される生物です。特に、甲虫の一種として知られています。一般的には、光沢のある美しい緑色や金色をした虫で、特にその色合いや模様から観賞用としても人気があります。たまむしは、葉の裏側に生息し、主に植物の樹液を食べて生活しています。 成熟した吉丁虫は、約2〜3センチ程度の大きさで、体型は細長く、羽を持って飛ぶことができます。繁殖期には、オスとメスの間で鮮やかなダンスを行うことが観察されることもあります。たまむしの幼虫は、枯れ木や腐った木の中で育ちます。 本種は、自然界において重要な役割を果たしており、特に植物の受粉に関与したり、土壌の質を向上させたりしますが、人間の活動による環境の変化に敏感な面も持っています。吉丁虫は、美しい外見から日本文化でも特別な存在とされ、さまざまなアートや伝説の題材としても扱われています。

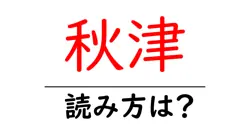

前の記事: « 合鴨の読み方は?難読語の読みと意味を解説

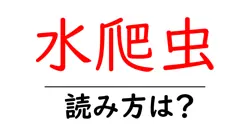

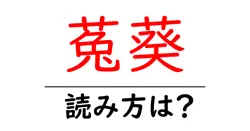

次の記事: 向日葵の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »