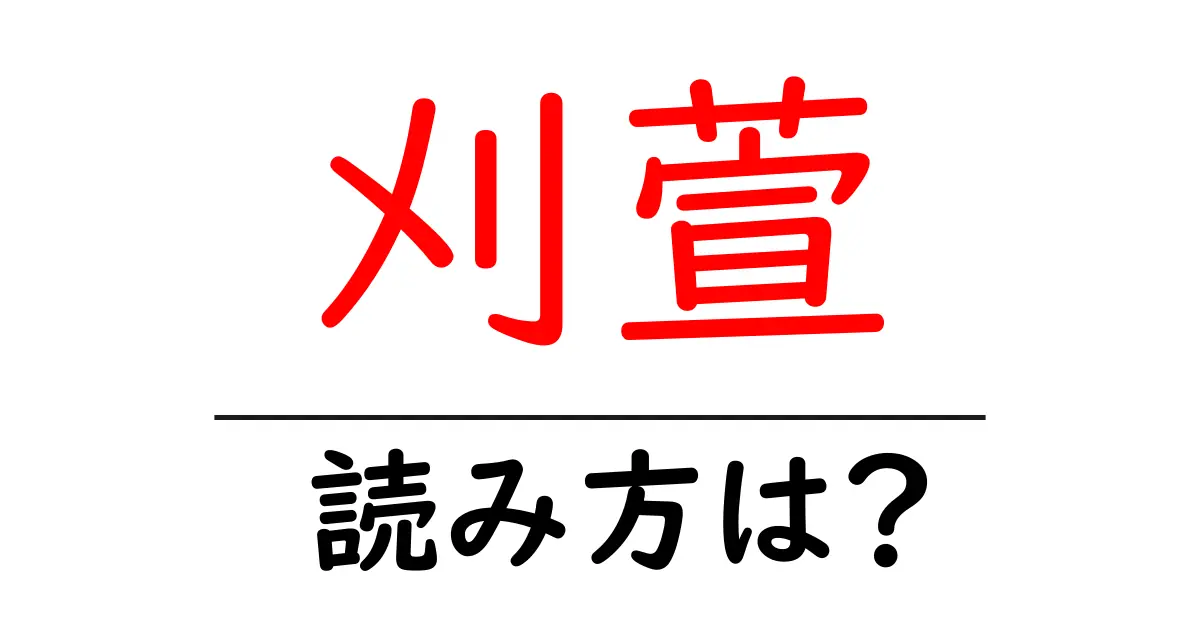

刈萱の読み方

- 刈萱

- かるかや

「刈萱(かるかや)」という言葉は、二つの漢字から成り立っています。まず、最初の漢字「刈」は「刈る」を意味し、草や穀物を刈り取ることを指します。次に「萱」は「萱草(かんぞう)」という植物に由来し、特に水辺に生える多年草の一種です。この言葉は、主に日本の伝統的な文化や詩において使われ、「刈萱」は「刈った萱の草」という意味合いを含んでいます。 「かるかや」の読みは、音読みの「か」と、民間伝承的な読み方である「るかや」を組み合わせたものと考えられています。このような複合的な読み方は、日本語の中でよく見られる形式で、特に古典文学や地域の方言に多く存在します。一般的には「かるかや」とひらがなで書かれることもありますが、漢字で表記されることが多いです。日本の伝統や文化に深く根付いた言葉の一つであり、特に古い時代の文献などで目にすることができます。

「刈萱(かるかや)」は、主に草や草本植物を指す言葉で、特にススキやヨシなど、刈り取られる草を意味します。この言葉は、日本の自然や風景に深く根付いており、農村や田園風景における重要な要素として認識されています。 「刈萱」という言葉は、刈ると萱(かや)を組み合わせたもので、ここでの「刈る」は草を刈り取る行為を指し、「萱」は特に屋根材や茅葺きに使われる草を指します。刈萱は、生活や文化においても大切な役割を果たし、昔ながらの伝統的な技術や風習に関連しています。たとえば、茅葺き屋根の材料として使われることから、建築や住まいと深く結びついています。 このように、刈萱は単なる植物の名前であるだけでなく、地域や文化における農業活動や伝統的な工芸とも関わりがあり、日本の自然環境や人々の生活に密接に関係しています。

前の記事: « 刈茅の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 利比亜の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »