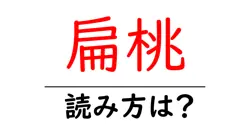

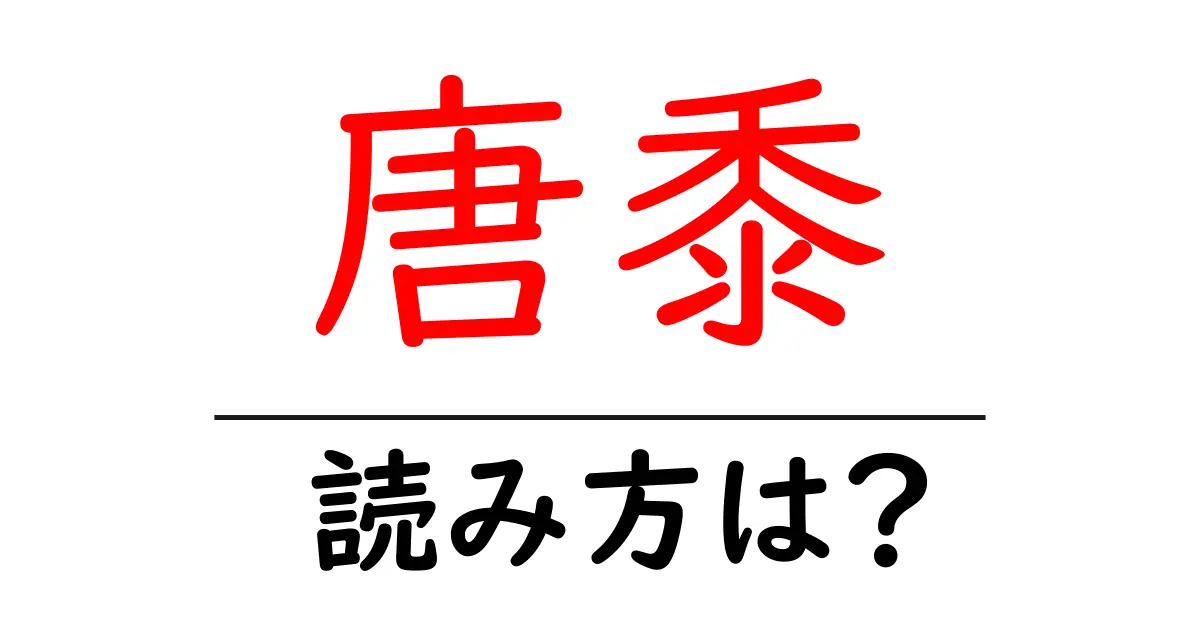

唐黍の読み方

- 唐黍

- もろこし

「唐黍(もろこし)」は、漢字の読み方に注目すると非常に興味深い言葉です。まず、漢字それぞれの成り立ちを見ていきましょう。「唐」は、中国を指す古い言葉で、ここでは中国から伝わってきたものを指しています。「黍」は、古代の禾(のぎ)に属する穀物を意味しており、特に黍はキビやモロコシを指します。このように、言葉全体としては中国から伝わった穀物を意味しています。 「もろこし」という読み方は、音読みではなく訓読みであり、日本独自の発音に変化しています。特に「もろこし」という音は、古い日本語の音韻から派生したものと考えられています。この読みは、単純に漢字を音読するのではなく、文化や地域の影響を受けて形成された韻律的な響きを持つ言葉として存在しています。 日本では、この「もろこし」は主に穀物としての科を指すことが多く、特に「トウモロコシ」など、食用としても親しまれています。まとめると、「唐黍(もろこし)」という言葉は、漢字の意味や成り立ちを考慮することで、音声的にも文化的にも複雑で魅力的な背景があることを示しています。

「唐黍(もろこし)」は、主にトウモロコシを指す言葉で、特に食用として栽培される品種を指します。もろこしは北米や中南米が原産で、古くから多くの民族に親しまれてきました。この植物は、甘い穀物として知られ、さまざまな料理や食品に利用されています。特に、日本ではポップコーンやトウモロコシの缶詰、冷凍トウモロコシなどが人気で、サラダやスープ、グラタンなどに広く使用されます。唐黍は栄養価も高く、ビタミンやミネラル、食物繊維が含まれていますので、健康的な食事に貢献する食材でもあります。また、「唐」という言葉は、外来のもの、特に中国から伝わったものを指すことが多く、トウモロコシがそのような経路で日本に入ってきたことを示唆しています。

前の記事: « 唐辛子の読み方は?難読語の読みと意味を解説

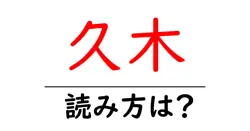

次の記事: 啄木の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »