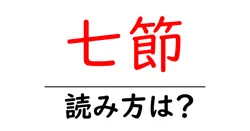

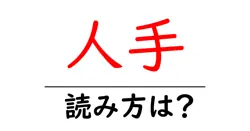

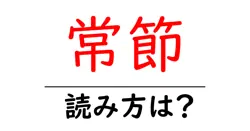

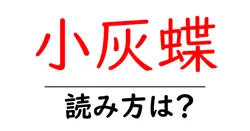

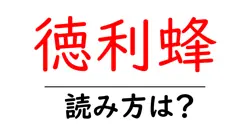

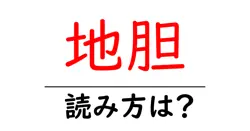

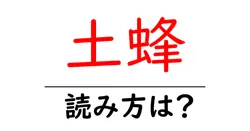

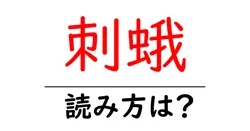

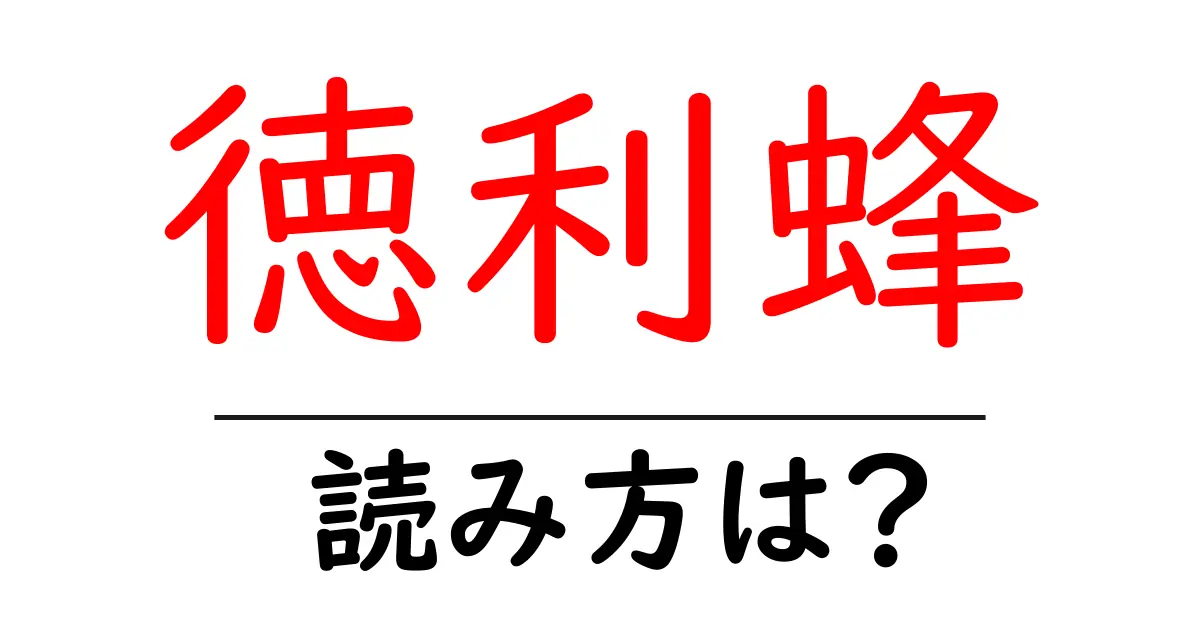

徳利蜂の読み方

- 徳利蜂

- とっくりばち

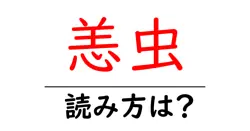

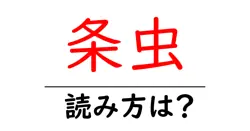

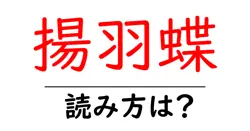

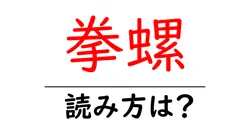

「徳利蜂(とっくりばち)」の読み方について解説いたします。「徳利」は「とくり」と読み、これは日本の伝統的な容器の一つで、一般的には酒や飲み物を入れるための形状を持つ陶器を指します。ここで「とくり」の「くり」部分は、物の形状を表現する言葉の一部です。 次に「蜂」。これは「はち」と読みます。日本語において「蜂」は、一般的に昆虫の一種として知られています。この言葉は、昆虫に特有の羽や針を持つ小さな生物を指す際に広く使われます。 「徳利蜂」という言葉自体は、特定の種類の蜂を指す名称として用いられていますので、「とっくりばち」という読み方は、漢字を分解しつつそれらを結びつけている点が特徴的です。「とっくり」と「ばち」を合わせることで、特定の形状を持ちながら特徴的な働きをする昆虫としてのイメージが形成されます。 このように「徳利蜂」という単語は、漢字の持つ意味から派生した音を組み合わせ、特有の呼び名を作ることで、日本語の語彙を豊かにしています。読み方の成り立ちを理解することで、言葉に対する理解が深まります。

徳利蜂(とっくりばち)は、主に日本で見られる昆虫の一種で、一般的にはコガタスズメバチ属に属する社会性昆虫です。この名前は、彼らの体型が徳利に似ていることに由来しています。徳利蜂は、巣を作る際に木の樹皮や土を混ぜて紙のような素材を生成し、これを使って巣を築きます。彼らは通常、夏季に活動が活発になり、花蜜や昆虫を食料とします。特に果物の蜜などを好むため、農業においては果樹の受粉に貢献する重要な役割を果たしています。しかし、彼らは攻撃的になることもあり、特に巣を守る際には注意が必要です。 فوائد徳利蜂は生態系において重要な役割を果たしているが、過剰に増えると農作物に被害を与えることもあるため、適切な管理が求められます。

前の記事: « 御御足の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 心太の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »