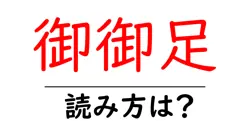

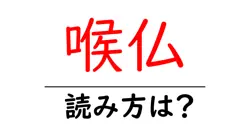

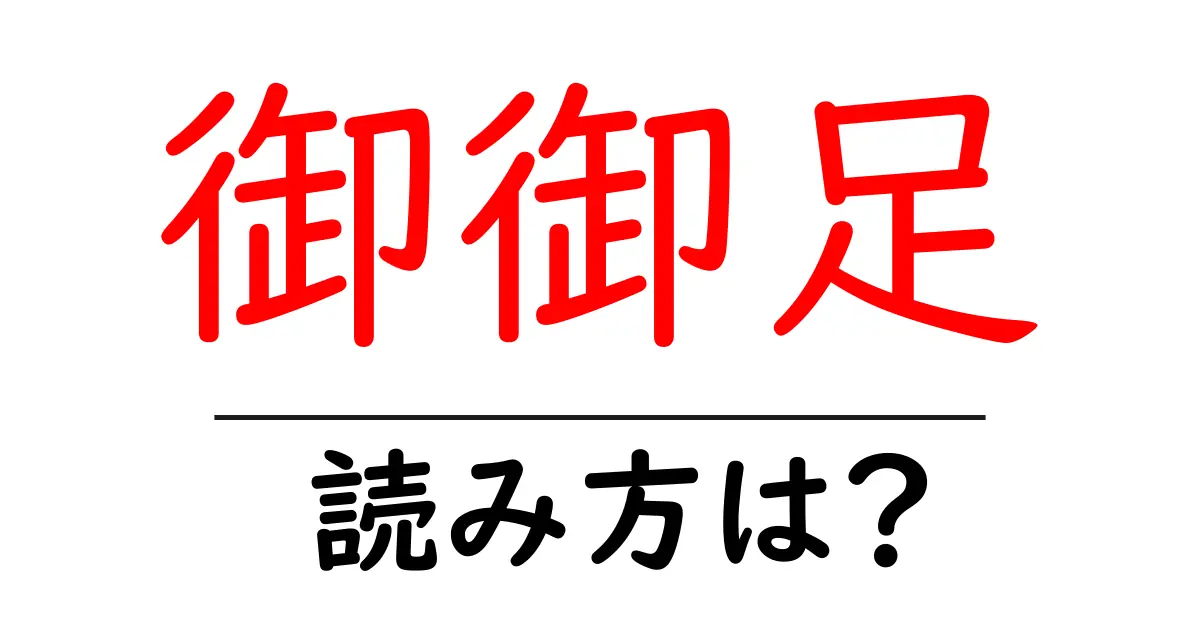

御御足の読み方

- 御御足

- おみあし

「御御足(おみあし)」という言葉は、古くから使われている敬語表現の一つです。「御」は尊敬を表す接頭語で、相手や物事に対して丁寧な気持ちを示します。「御御」は、この「御」が二重に使われており、より一層の敬意を表しています。次に「足(あし)」ですが、これは身体の一部、具体的には「足」を指しますが、この文脈では相手の「足」を指し示しています。したがって、「御御足」は、相手の足に対して敬意を表する言い回しとなります。 このように「御御足」は敬語として成立しており、特に目上の人や尊敬する人を指す際に用いられます。日本語は敬語が非常に重要な文化の一環であるため、このような言葉遣いを理解することで、相手に対する配慮や思いやりを示すことができます。読みに関しても、一般的には「おみあし」と読みますが、その背景には日本語の音韻や語源にまつわる歴史もあります。

「御御足(おみあし)」は、日本語で「足」を指す敬語表現の一つです。「御(お)」という接頭語は、相手や物事に対して敬意を表すために使われます。そして「御足」は「足」に対しての謙譲語です。つまり、主に目上の人や大切な方に対して用いられる表現です。 この言葉は、特に古典文学や伝統的な文脈で使われることが多く、日常会話ではあまり一般的ではありません。そのため、あまり馴染みのない方もいるかもしれませんが、礼儀や敬意を重んじる場面においては非常に適切な表現です。 また、「御御足」という言葉は物理的な足を指すだけでなく、メタファーとして「行動」や「移動」を表すこともあります。例えば、目上の方に自分の行動について言及する際に、彼らの「御御足」に関する話をすることができます。このように、文脈によって使い方が異なることも特徴です。

前の記事: « 弥撒の読み方は?難読語の読みと意味を解説

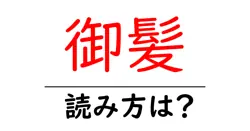

次の記事: 御髪の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »