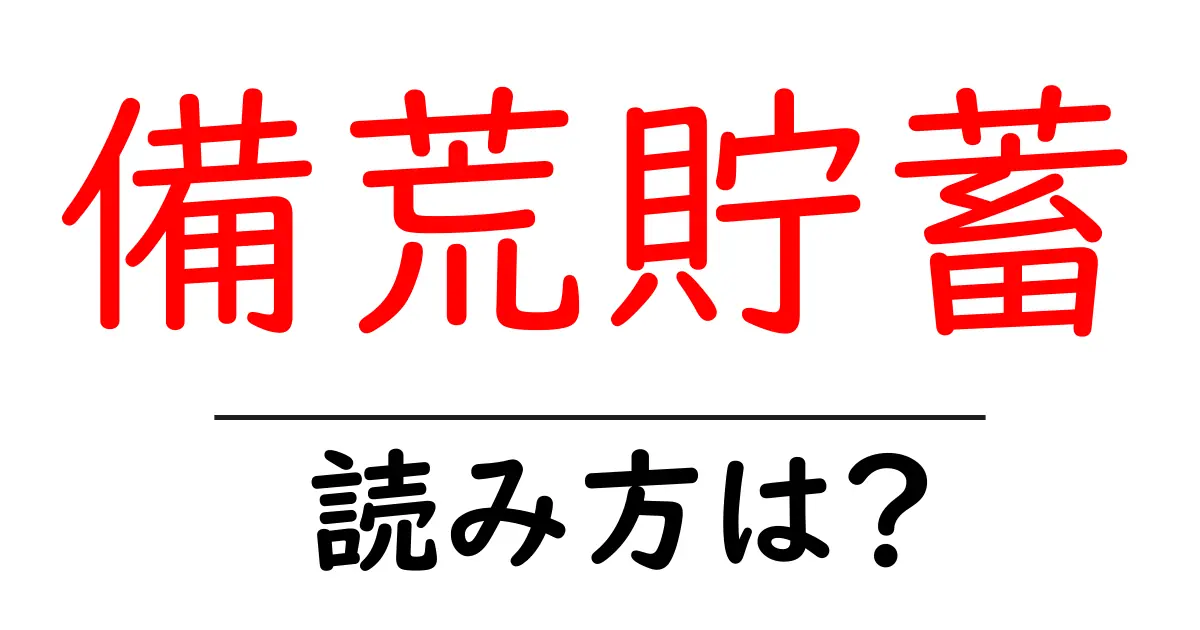

備荒貯蓄の読み方

- 備荒貯蓄

- びこうちょちく

「備荒貯蓄(びこうちょちく)」は、四字熟語として使われる言葉です。この言葉は、漢字が4つ組み合わさって構成されています。それぞれの漢字の読み方と意味を見てみましょう。 1. **備(び)**:この漢字は「そなえる」という意味を持ちます。読み方は「び」で、仮名は「び」と書かれます。通常、備えることや準備を表現する際に使われます。 2. **荒(こう)**:この漢字は「あらい」や「あれた」という意味があり、「こう」と読む場合は特に「荒れる」という事象に関連して使われることが多いです。この場合の読み方は「こう」で、音読みになります。 3. **貯(ちょ)**:この漢字は「たくわえる」「ためる」を意味します。こちらも音読みで「ちょ」と読みます。貯蓄を表す時によく使われる漢字です。 4. **蓄(ちく)**:こちらも「たくわえる」や「ためる」という意味の漢字です。読み方は「ちく」であり、同様に貯蓄や蓄積を示す場合に使われます。 これらの漢字の音を合わせて、「備荒貯蓄」という言葉が成り立っています。「備(び)」「荒(こう)」「貯(ちょ)」「蓄(ちく)」と、それぞれの音を音読みでつなげることで、この言葉の読み方が「びこうちょちく」となります。このように、漢字の音読みを組み合わせて四字熟語を形成するのは、日本語の特徴の一つです。

備荒貯蓄(びこうちょちく)とは、災害や不測の事態に備えて、食料や資源をあらかじめ蓄えておくことを意味します。この言葉は、特に自然災害が多い地域や農業社会において重要な概念とされています。備荒(びこう)は「荒れることに備える」という意味で、貯蓄(ちょちく)は「蓄えること」を指します。 この四字熟語は、災害や不足の事態が発生したときに必要なものを持っていることで、冷静に対処できることを示しています。特に、食糧や水の備蓄は、いざというときに家族やコミュニティを守るために不可欠です。また、備荒貯蓄の考え方は、個人や家庭だけでなく、企業や国家においても重要視されており、経済的な不安定さや危機に備えるための戦略としても活用されています。このように、備荒貯蓄は身の回りの安全を確保し、困難を乗り越えるための賢い行動であると言えます。

- 自然災害に備えるため、家庭でも備荒貯蓄を始めることにした。

- 彼は、将来の不測の事態に備えて備荒貯蓄を行っている。

- 備蓄:災害や急な事態に備えて物資を貯めておくこと。

- 貯蓄:一定の目的のためにお金をためること。

前の記事: « 傍若無人の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 傲岸不遜の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »