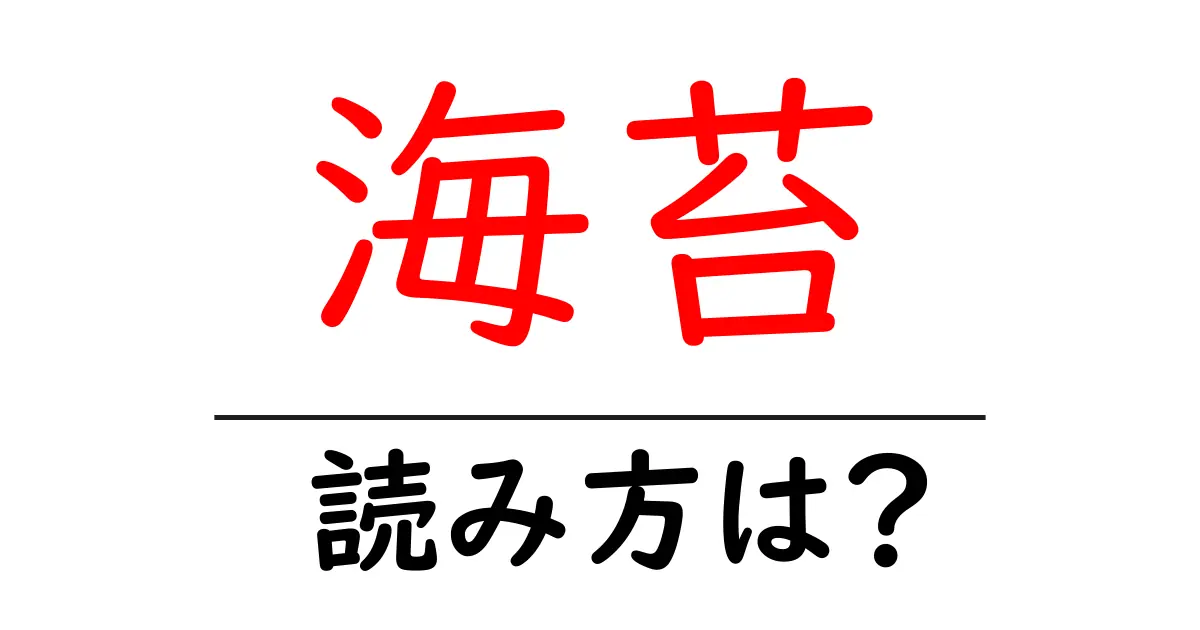

海苔の読み方

- 海苔

- のり

「海苔(のり)」という言葉は、日本語における独特な読み方の一つです。まず、「海」は「うみ」とも読まれますが、「海苔」では「のり」と読む特異なケースです。この「のり」という読みは、植物名としての「海苔」が持つ特別な呼称であり、一般的には「海幸(うみさち)」と関連付けられます。 「苔」という漢字は「こけ」とも読まれますが、ここでは「海」と組み合わさることで「のり」となります。このように、漢字の読み方が言葉の成り立ちに影響を与えることは、日本語における特徴の一つです。 「海苔」が海から採取される植物であることも、この言葉の成り立ちに繋がっています。漢字の選択自体が植物の生息環境に由来し、読み方にもその背景が色濃く反映されています。特に、海苔は日本食文化において重要な役割を果たしているため、その名覚えと発音も多くの人々にとって特別な意味を持つといえるでしょう。

海苔(のり)は、主に海で生育する藻類の一種で、食用として非常に広く利用されています。特に日本料理においては、海苔は欠かせない食材の一つです。海苔は乾燥させたものが一般的で、鮮やかな緑色や黒色をしています。通常、巻き寿司の外側やおにぎり、さらには味噌汁やスープのトッピングとして使われることが多いです。 海苔は、たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルを豊富に含んでおり、健康にも良いとされています。また、海苔には独特の風味があり、料理に香ばしさやうま味を加える役割を果たします。種類には、味付け海苔や焼き海苔、青のりなどがあり、それぞれの使い方や風味の違いがあります。海苔は、日本のみならず、世界中でも認知され、さまざまな料理に取り入れられています。

前の記事: « 海胆の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 海蘊の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »