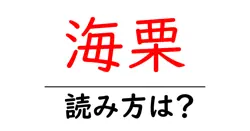

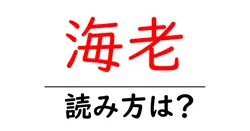

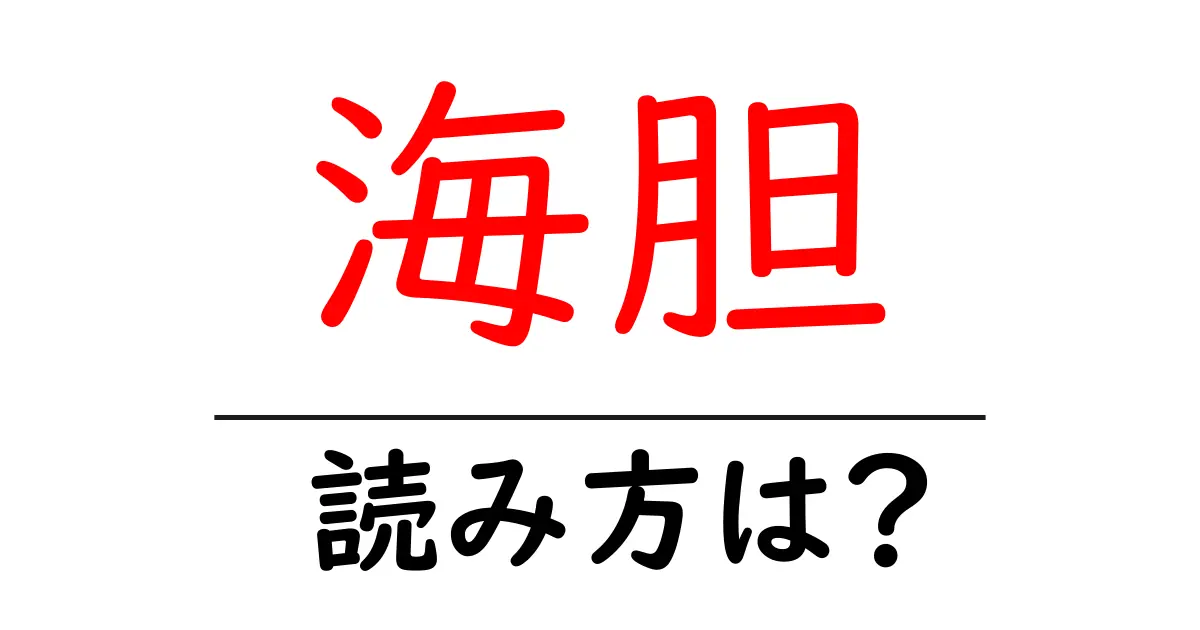

海胆の読み方

- 海胆

- うに

「海胆(うに)」という言葉は、音読みと訓読みの二つの要素から成り立っています。まず、漢字の「海」は音読みで「カイ」とも読みますが、ここでは「うに」という訓読みとして用いられています。「胆」は音読みで「タン」ですが、こちらも「うに」の一部として訓読みされています。 このように、海に生息する無脊椎動物の一種として「海胆」という漢字が使われた背景には、自然界における生態が反映されています。特に日本では、ウニは古くから食用として親しまれてきたため、その存在を表す言葉が重要視されたのです。さらに、言葉の成り立ちを見てみると、漢字の「海」が「海から取れる」という意味を示していることも、この言葉の特徴です。 したがって、「海胆(うに)」は、漢字が持つ音読みと訓読みの違いを理解することが重要です。一般的には「海」(うみ)や「胆」(うに)という形で従来の読み方を用いたり、音読みを合わせて使用することもありますが、ウニの場合は特に「うに」と読むことが定着しています。このように、言葉の読み方にはその成り立ちや文化的背景が大きく影響しています。

海胆(うに)は、主に海に生息する無脊椎動物の一種で、ウニ科に所属しています。丸い形状をしていて、大きさは種類によって様々ですが、一般的には数センチから数十センチの範囲です。海胆は硬い棘に覆われており、これが特徴的です。 食用としては、特にその生殖腺が珍味とされ、甘みと独特の風味があります。日本料理では、寿司や刺身として人気が高く、高級食材として扱われています。また、海胆は栄養価が高く、ビタミンやミネラルが豊富で、健康にも良いとされています。 海胆は、主に海の底に生息し、海藻などの有機物を食べています。海の生態系においては、重要な役割を果たしており、他の海洋生物にとっても重要な食物源となることがあります。

前の記事: « 海老根の読み方は?難読語の読みと意味を解説

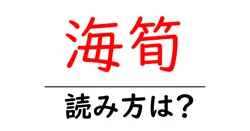

次の記事: 海苔の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »