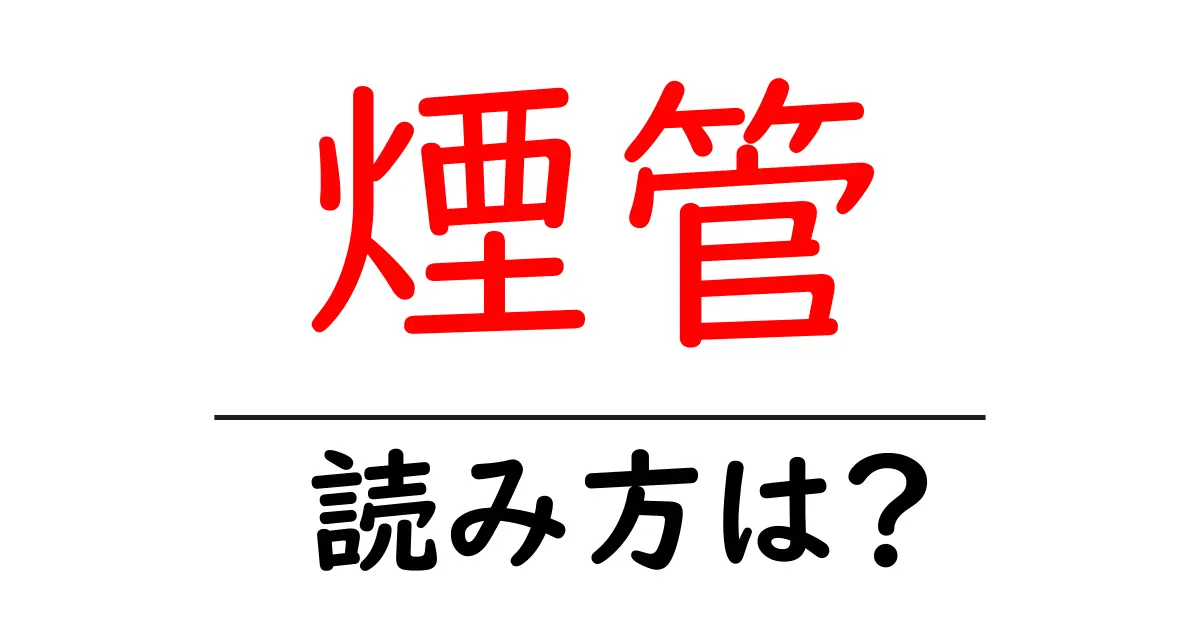

煙管の読み方

- 煙管

- キセル

「煙管(キセル)」という言葉は、日本語において特にタバコを吸うための道具を指します。この言葉の読み方について詳しく解説します。 まず、「煙管」という漢字は二つの部分から成り立っています。「煙」は"けむり"と読み、タバコの煙を示す言葉です。この部分は、タバコや煙に関連することを強調しています。一方、「管」は"くだ"と読み、細い筒やパイプの意味を持ちます。このように、「煙管」はもともと「煙を吸うための筒」という具合に意味がつながります。 「煙管」の読み方で重要なのは、その音読みと訓読みの使い方です。音読みでは「エンカン」となりますが、一般的には「キセル」という訓読みで使われます。訓読みは、日本語の独自の読み方であり、主に日本での使用に基づいています。これが「煙管(キセル)」という言葉の普段の呼び名となっているため、日本語の話者にとっては非常に馴染み深い呼称です。 「キセル」という発音自体は古い日本語に由来し、タバコ文化が発展する中で、特に日本で特徴的な呼称とされてきました。そのため、文化的な背景に根ざした読み方でもあります。このように、煙管(キセル)の呼び名は、言葉の成り立ちや文化的な要素が反映された興味深い一部となっています。

煙管(きせる)は、主に日本で使用されるタバコを吸うための細長い器具です。通常、金属や竹で作られており、片方の端にタバコを詰めて使用します。煙管は、その形状やデザインが多様で、昔ながらの職人によって手作りされることもあります。日本の伝統文化に深く根付いており、特に江戸時代から明治時代にかけては多くの人々に愛されていた道具です。 煙管を使うことで、タバコの煙を温和に吸引することができ、またその独特のスタイルや儀式的な吸い方も、愛好者たちにとっての一つの楽しみとなっています。現代では、煙管はあまり一般的ではなくなっていますが、日本の伝統文化や嗜好品として特別な地位を持つものとなっています。

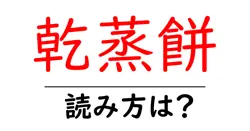

前の記事: « 煎餅の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 煙草の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »