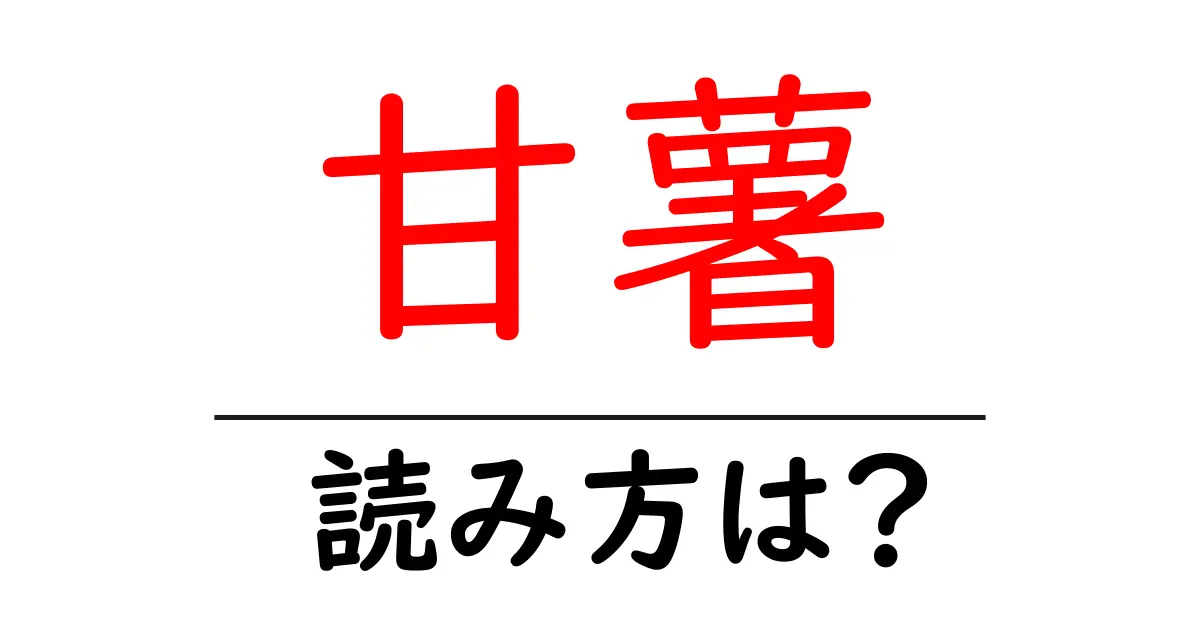

甘薯の読み方

- 甘薯

- かんしょ

「甘薯(かんしょ)」という言葉は、主にサツマイモを指す言葉として使われます。この言葉を読み解くにあたり、まず「甘」は音読みの「かん」と訓読みの「甘い」、そして「薯」は音読みの「しょ」と訓読みの「いも」に関連しています。「甘」の部分は、甘い味を持つことからきていると考えられます。「薯」はイモ類に関連する言葉であり、サツマイモがイモ属に属することからこの表現が使用されています。 「甘薯」という言葉が「かんしょ」と読む理由は、江戸時代から使われていた古い日本語の影響や中国からの漢字の読み方が組み合わさってできたものです。この読みは、時代を経て現在の呼び方として定着しました。 特に、サツマイモは日本において重要な食文化の一部となっており、地域によっては「かんしょ」と呼ばれることが多いのです。このように、単語の成り立ちや響きには歴史的背景があり、地域の文化を反映していることが分かります。

甘薯(かんしょ)は、植物の一種で、主に南アメリカ原産のイモ類であるサツマイモを指します。甘薯は、特にその甘味と栄養価の高さから多くの地域で食べられており、日本でも非常に人気があります。その見た目は、通常、細長く、皮が紫色や白色、オレンジ色など多様であり、内部の色合いも様々です。日本では、甘薯は秋から冬にかけての収穫シーズンに多く出回り、焼き芋や煮物、スイーツなど様々な料理に利用されます。また、甘薯はビタミンCや食物繊維が豊富で、健康への効果も期待されています。甘薯に含まれる成分は、エネルギー源として優れているため、特に冬場に体を温める食材として重宝されています。

前の記事: « 甘蕉の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 甘藍の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »