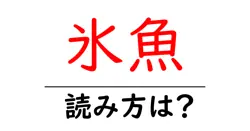

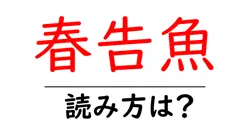

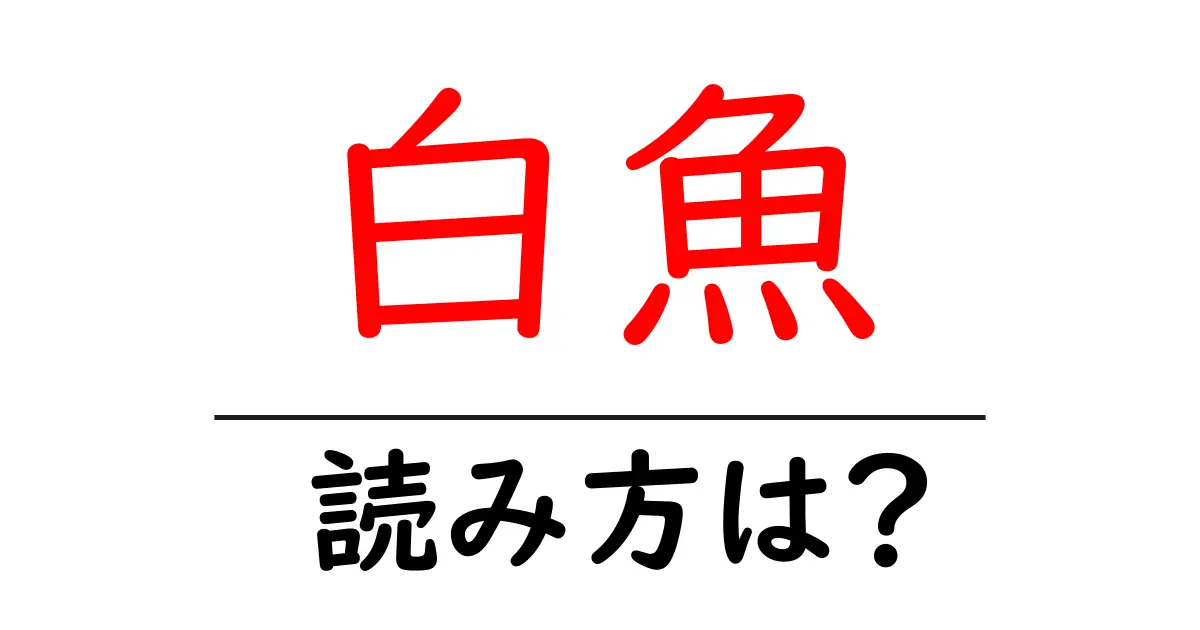

白魚の読み方

- 白魚

- しらうお

「白魚(しらうお)」の読み方について解説いたします。「白魚」という言葉は、漢字の「白」と「魚」が組み合わさってできています。「白」は色を表す漢字で、魚という文字は生物の魚を意味しています。この二字を組み合わせることで、特定の種類の魚を指す言葉となります。 「しらうお」の「しら」は、「白」の音読み(おんよみ)でなく、訓読み(くんよみ)として用いられています。日本語では、漢字の音読みや訓読みを適切に使うことが重要であり、この場合は「しら」と読むことで、「白魚」を名詞として明確に特定しています。一方で「うお」は魚を意味する言葉であり、このように「白」と「魚」が組み合わさることで、白色の魚、すなわち白魚を指し示しています。 また、この読み方は日本独特のものとされ、伝統的な和歌や文学にも見られることから、日本文化における魚に対する特別な意義を示しているとも言えます。

白魚(しらうお)とは、主に淡水や海水に生息する小さな魚の一種で、特にその体が透明であり、白っぽい色をしていることからこの名前がつけられました。日本では「しらうお」と呼ばれることが多く、一部の地域では「しらなご」とも呼ばれています。白魚は体長が数センチメートル程度で、形状は細長く、透明感のある美しい外見が特徴です。主に春先に漁獲され、食材として非常に人気があります。特に、白魚は刺身や天ぷらとして味わわれることが多く、その淡白な味と食感が多くの人に愛されています。また、白魚は春の訪れを告げる魚としても知られ、その姿が桜や春の風物詩とともに楽しまれることが多いです。

前の記事: « 白辛樹の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 百合の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »