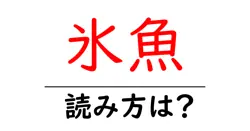

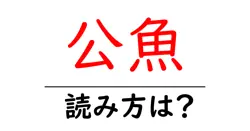

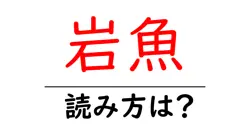

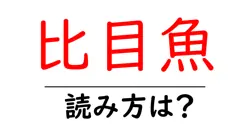

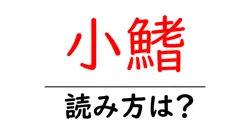

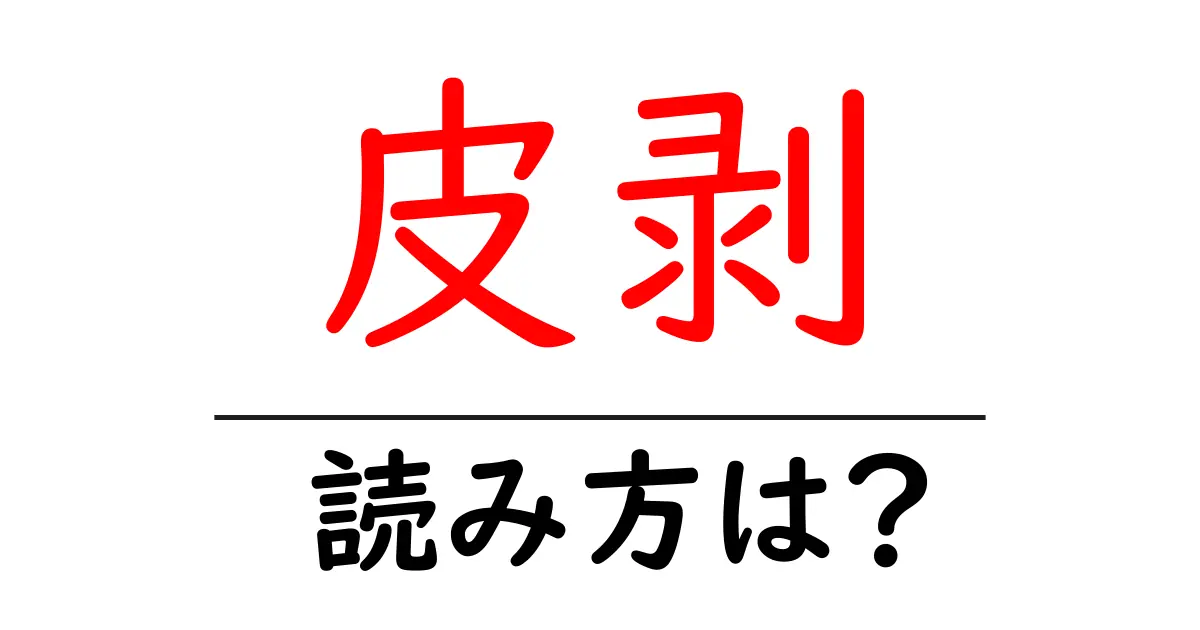

皮剥の読み方

- 皮剥

- かわはぎ

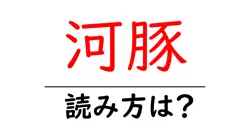

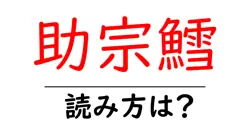

「皮剥(かわはぎ)」という言葉は、日本語の中でも特に興味深い読み方を持つ言葉の一つです。「皮」は「かわ」と読み、「剥」は「はぎ」と読みます。この二つの漢字が組み合わさることで、一つの単語が形成されています。 まず、「皮」という漢字は、物の表面や外側を意味することが多く、ここでは魚の皮を指しています。次に、「剥」という字は「はぐ」とも読み、何かを剥がす、取り除くという意味があります。このようにそれぞれの漢字を繋げて考えると、「皮剥」は魚の皮を剥ぐ(はぎ取る)という行為に由来していることがわかります。 読み方の面白いポイントは、「皮」が「かわ」と読むことで、他の漢字にも使われている音であることです。一般的に、「皮」は「かわ」と読むことが多いのですが、「剥」については「はく」とも読むため、初めて見た際には戸惑う方もいるかもしれません。しかし、「剥」の音が「はぎ」となることで特定の言葉として定義されているため、一度覚えてしまえば使いこなすことができるでしょう。 まとめると、「皮剥(かわはぎ)」は「皮」と「剥」それぞれの読み方を組み合わせた言葉であり、魚の皮を剥ぐことから生まれた言葉です。言葉の成り立ちを理解することで、一層この言葉に親しみを持つことができるでしょう。

「皮剥(かわはぎ)」は、魚類の一種で、主に海に生息しています。この魚は特に、柔らかい皮と美味しい身を持ち、料理においては刺身や焼き物、煮物などに利用されることが多いです。一般的には、体が横に平たく、色は暗い青色や灰色を帯び、背中にある鱗は小さいのが特徴です。 「かわはぎ」という名前は、その皮を容易に剥ぐことができることから来ています。日本各地で食用として人気があり、栄養価も高いため、健康に良い食材としても知られています。また、皮剥は産卵期が近づくと体色が鮮やかになるため、見た目にも楽しませてくれる魚です。このような特徴から、釣り愛好者にとっても魅力的なターゲットとして人気があります。

前の記事: « 的鯛の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 皸の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »