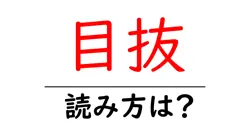

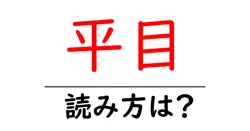

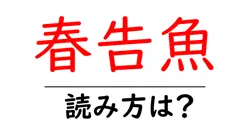

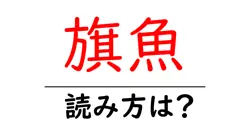

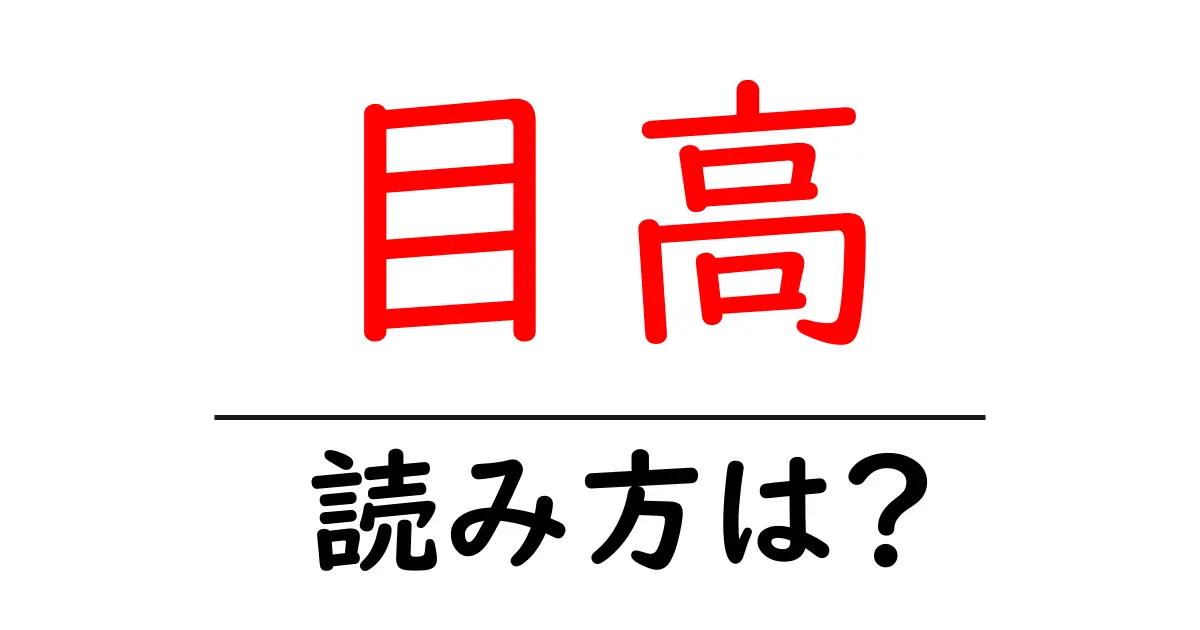

目高の読み方

- 目高

- めだか

目高の読み方解説

「目高(めだか)」の読み方について解説します。「目高」という言葉は、漢字の「目」と「高」から成り立っています。この場合、「目」は「め」と読むことが一般的です。この「目」は、魚の特徴である目に関連していると考えられます。「高」については、音読み(読み方)として「こう」や「たかい」と読むことができるのですが、ここでは「だか」という訓読みが用いられています。「目」と「高」の組み合わせで「めだか」と読みますが、この読みは特に日本の淡水魚であるメダカに特有のもので、他の言葉では一般的に使われません。つまり、「目高」という漢字の組み合わせが「めだか」として特定の魚を指すために使われていることが重要です。このように、漢字の読み方やその成り立ちは、単語の意味を理解する上でも重要な要素となります。

目高の意味を解説

目高(めだか)とは、淡水魚の一種で、特に小型のコイ科に属する魚のことを指します。日本の河川や池などに広く生息しており、その体長は通常3センチメートルから5センチメートルほどです。目高は体が細長く、背中が青黒い色をしている一方、腹部は銀白色をしています。この魚は特に日本の家庭用の水槽や庭の池で人気があり、観賞魚としても知られています。 目高はまた、昆虫や藻類などを食べるため、水質を良く保つ役割も担っています。繁殖の時期になると、オスはメスを追いかけ、数多くの卵を水中に産むことで知られています。このように、目高は日本の自然環境と密接に関連しており、国の文化にも深く根付いている魚です。

前の記事: « 目蓋の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 眉の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »