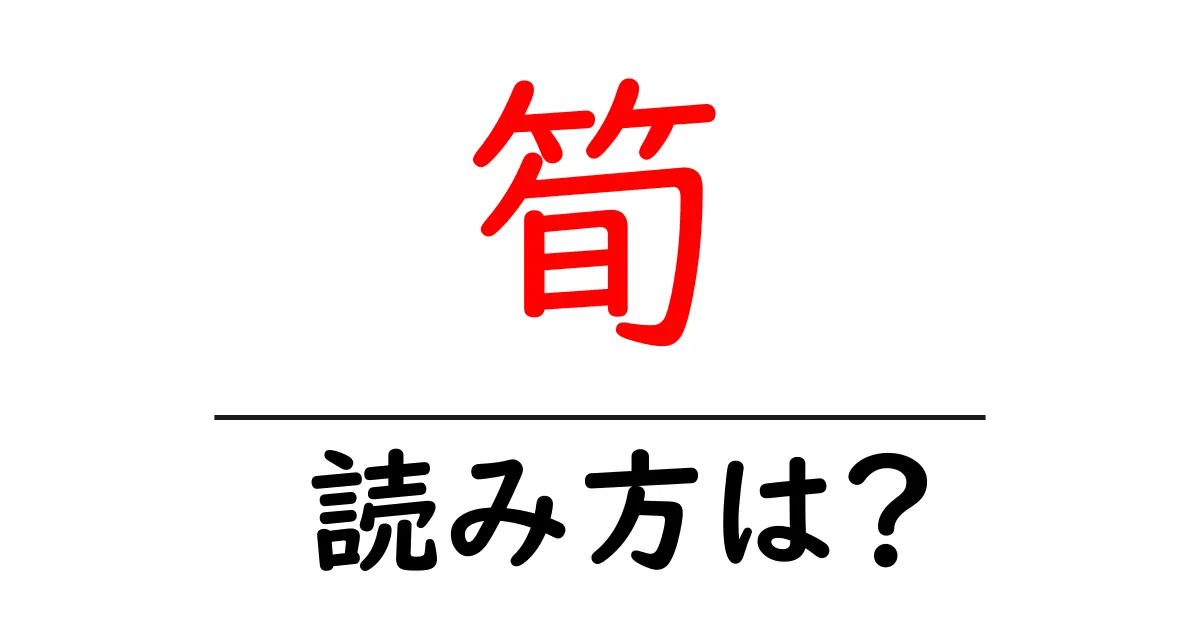

筍の読み方

- 筍

- たけのこ

「筍(たけのこ)」の読み方について解説いたします。「筍」は「たけのこ」と読みますが、この読み方は日本語における音読みと訓読みの組み合わせによって成り立っています。 まず、「筍」の字を分解して見ると、左側の「竹」は「たけ」と読み、右側の「旬」は、「しゅん」とも読むことができますが、この場合は訓読みが使われています。「筍」が示すものは竹の子供であり、幼い竹を指します。ここで「たけのこ」と読むことで竹の新芽を表現しています。 「たけのこ」という言葉は、古くから日本で親しまれてきた食材であり、春の訪れを告げる存在でもあります。このように、漢字の読みはその成り立ちや文化に深く結びついており、「筍」は竹の成長過程を表す言葉として感じられるのです。 読みに関しては、音読み「シュン」と訓読み「たけ」を融合させた「たけのこ」という形が特に一般的です。また、この言葉は「たけ」と「のこ」(子供)という意味合いを持ち、竹の子供を強調しています。これにより、理解が進むことでしょう。

筍(たけのこ)は、主に竹の幼芽を指します。竹は春に成長する植物であり、筍はその若い芽が地面から顔を出し、一気に成長する様子が特徴的です。筍は一般的に春の季節に収穫されるもので、新鮮な状態で食べることができます。その味は甘みがあり、独特の食感を持っています。日本では、筍は料理において非常に人気があり、煮物や炒め物、炊き込みご飯など、さまざまな料理に使われます。また、筍は栄養価も高く、ビタミンやミネラルが豊富で、食物繊維も含まれているため、健康に良い食材として知られています。

前の記事: « 笠子の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 箆の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »