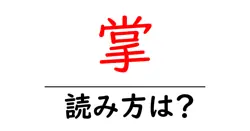

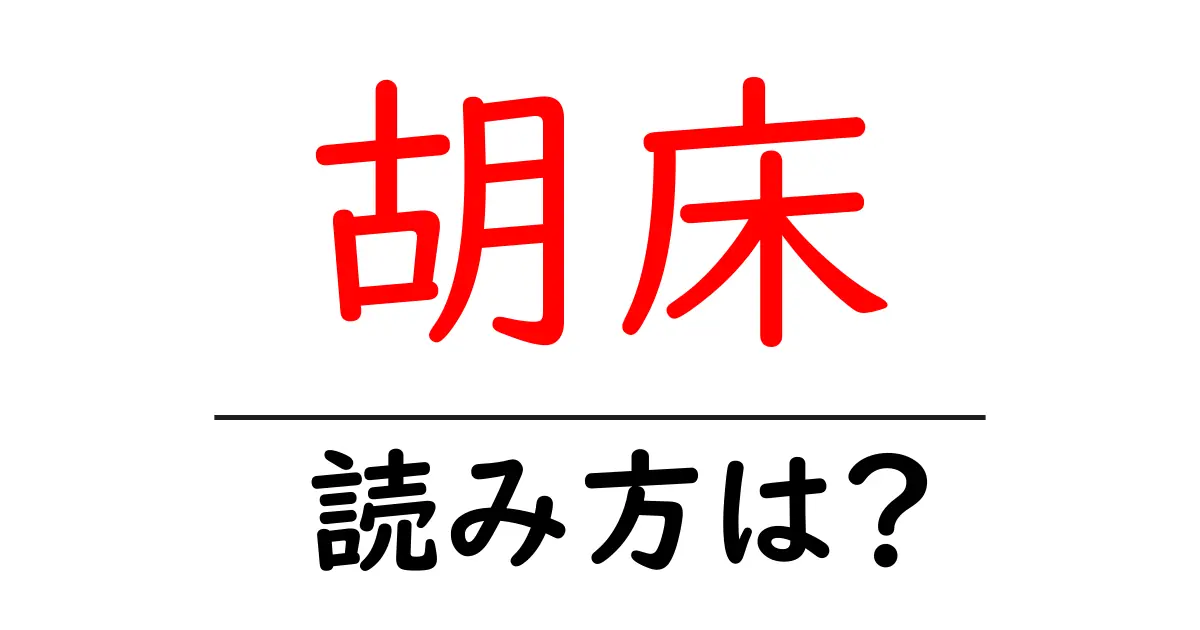

胡床の読み方

- 胡床

- あぐら

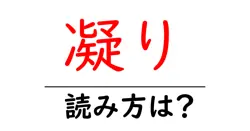

「胡床(あぐら)」という言葉は、主に座り方を表現する際に用いられます。しかし、その読み方には少し注意が必要です。まず、「胡床」という漢字の成り立ちを見てみましょう。「胡」は古代の中国で北方民族を指す漢字であり、この文脈では特に特定の文化やスタイルを表すわけではありません。「床」は「とも」や「いす」といった意味も持ち、ここでは地面や座るための場所、または座る動作を指します。 「胡床」の読み方は「あぐら」です。この読みは、床に足を組んで座る姿勢として広く認識されています。「あぐら」は、インドや日本などの文化において一般的な座り方で、両膝を立てて足を組むスタイルを指します。 この言葉の由来としては、インド発祥の座法が日本に伝わる際、中国語を通じて「胡床」と名付けられたとも考えられています。ひいては、体勢の安定性やリラックスした姿勢を表しているともいえるでしょう。 日本語における「胡床」の音読みは「こしょう」であり、訓読みが「うつくしみ」や「あぐら」となります。この音・訓読みの使い分けは、文脈や使われる場面によって変わりますが、特に「床」を含む他の言葉と関連づけることで、より深くその意味を理解することができます。

胡床(あぐら)とは、座る姿勢の一つで、足を組んで座ることを指します。この姿勢は、特に床に座る際に見られ、日本の伝統的な文化の中でもよく用いられます。あぐらをかく時は、通常、片方の足をもう一方の足の上に乗せる形で座ります。この姿勢は、身体をリラックスさせる効果があり、瞑想や読書、または会話を楽しむ際にも一般的です。あぐらは、和式の生活様式に根付いており、近年では洋式の椅子に座ることが主流になっている現代社会でも、時折、伝統的な場面やイベントで見ることがあります。

前の記事: « 胡孫眼の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 胡桃の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »