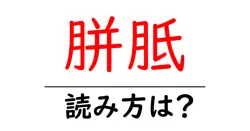

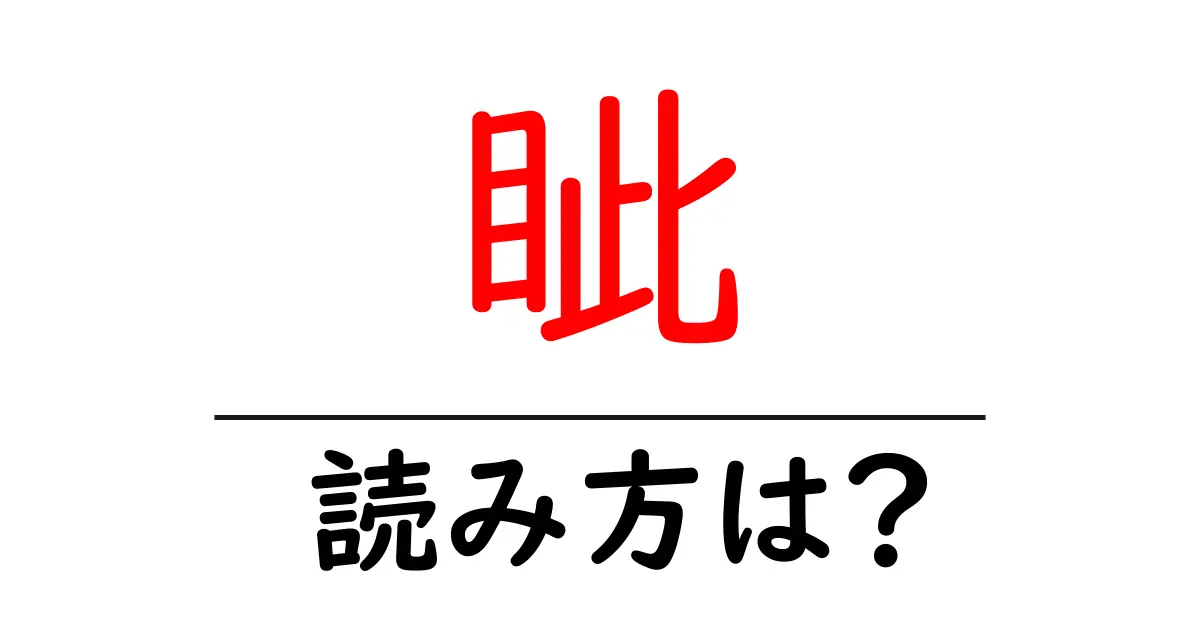

眦の読み方

- 眦

- まなじり

「眦(まなじり)」という言葉は、目の外側の角、つまり目尻を指します。この「眦」は、もともとは「目」に関連する部首「目(め)」が含まれています。この部首は、視覚や目に関わるものを示す際に使われることが多いです。 「眦」という漢字の成り立ちについて考えると、右側の部分は「目」を基本とした形をしており、視覚的な要素が強調されています。また、「まなじり」という音読みは、部分的に「目」の音(「ま」)を引き継いでいるのが特徴で、「じり」が加わることで特定の部位を示す形になっています。 日本語の読み方においては、漢字には固有の読み(音読みや訓読み)が存在し、その中でも「眦」の音読みは「シ」となり、訓読みが「まなじり」であることが多いですが、一般的に使われるのは訓読みの方です。これらの読みは、漢字が日本に入ってきた歴史と共に変化してきた結果であり、地域や時代によっても異なることがあります。 したがって、「眦(まなじり)」は目尻を表す言葉であり、漢字の意味や成り立ちと共に読み方の背景を知ることで、より深く理解することができるでしょう。

「眦(まなじり)」とは、目の外側の端の部分を指す言葉です。特に、目尻と呼ばれることもあります。人間の目は、上下のまぶたによって覆われていますが、その左右の端にあたる部分が眦です。この部分は、視線を向ける方向や感情の表現において重要な役割を果たします。また、眦の形や色は個人によって異なるため、目元の印象を左右する要素でもあります。文学や詩の世界では、眦を使って感情や情景を表現することがあります。例えば、「眦を決する」という表現は、強い決意や覚悟を示す際に用いられることがあります。したがって、眦は単に身体の一部を指すだけでなく、さまざまな意味やニュアンスを持つ言葉として、文化的にも重要です。

前の記事: « 眥の読み方は?難読語の読みと意味を解説

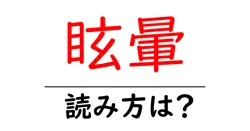

次の記事: 眩暈の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »