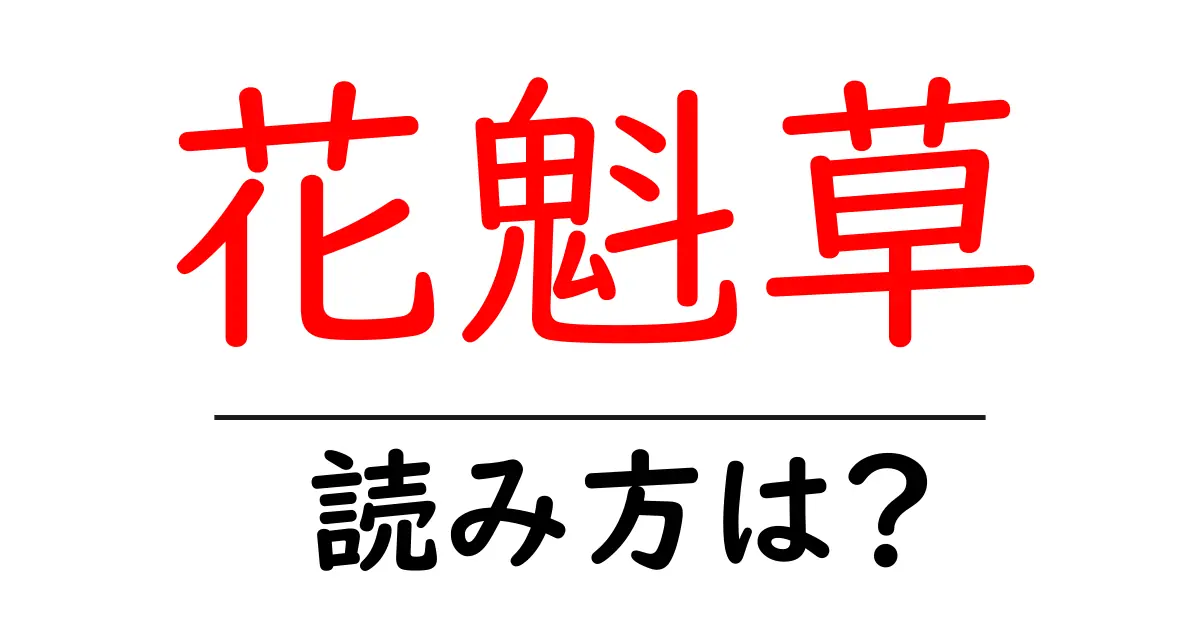

花魁草の読み方

- 花魁草

- おいらんそう

「花魁草(おいらんそう)」という言葉の読み方について詳しく解説いたします。この言葉は二つの漢字から成り立っています。「花」はそのまま「はな」と読み、植物の花を指します。「魁」は「おい」と読むことが一般的ですが、ここでは「らん」とも読まれます。さらに「草」は「そう」と読み、草や植物を示します。 このように、「花魁草」を読む際には、まず「花」はそのまま音読みせずに「はな」と読み、「魁」は「おい」と連結して「おいらん」となり、最後に「草」を「そう」とつけることで「おいらんそう」という音を形成します。 言葉の成り立ちは、古くから植物の名称において、色々な意味を持つ漢字を組み合わせて命名されるという日本の言語文化の一環を反映しています。このようにして、「花魁草」という独特な読みが誕生しました。この草は花が美しいことから、花魁(おいらん)にたとえられ、その名が付けられたとも言われています。重要なのは、漢字の読み方の違いや組み合わせがどのように影響し、意味と関連するかを考えることで、このような言葉の理解が深まるという点です。

花魁草(おいらんそう)は、主に日本の水辺に自生する多年草で、特に湿地や湿った草地に生育します。この植物の魅力は、その美しい花にあります。花魁草の名前の由来は、その華やかで色鮮やかな花姿が、まるで江戸時代の花魁(おいらん)を連想させることから来ています。一般的には、紫やピンク、白などの色の花が咲き、花期は主に夏の時期になります。花魁草は観賞用としても人気があり、庭や公園などでよく見られます。また、この植物は特定の環境を好むため、自然環境の保護の重要性を再認識させる存在とも言えます。

前の記事: « 花碇の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 花鶏の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »