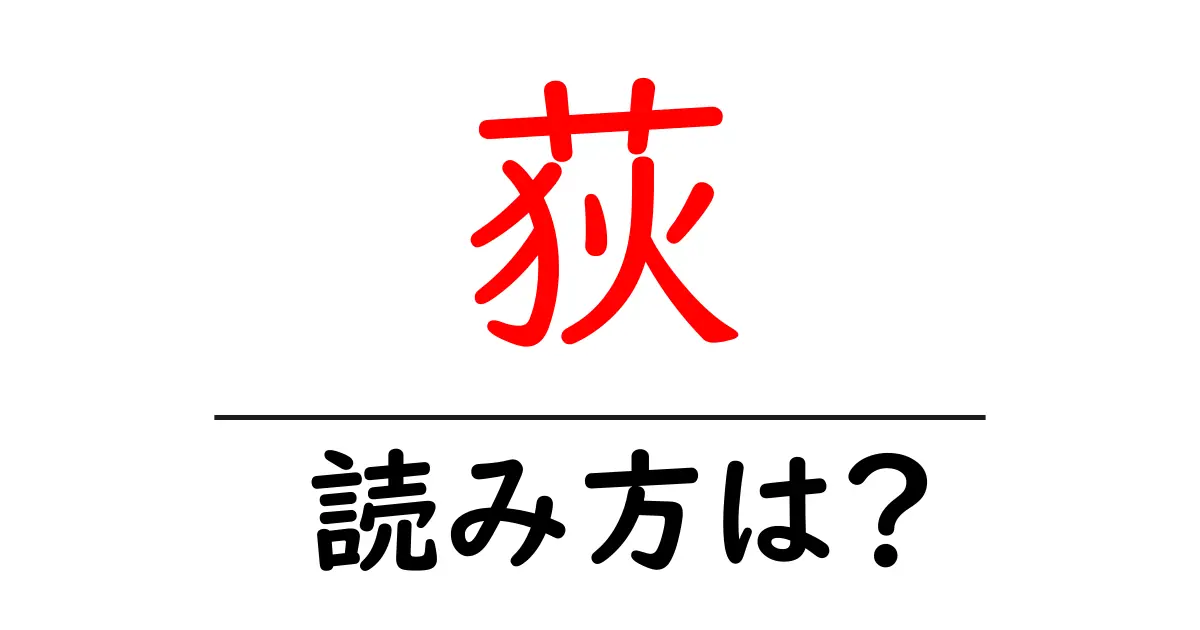

荻の読み方

- 荻

- おぎ

「荻(おぎ)」という言葉は、日本語で一般的に「おぎ」と読まれる植物名です。「荻」は、漢字の部首である「艹(くさかんむり)」がついていることから、草類に関連する字であることが分かります。この字は、特に「荻」と呼ばれる特定の植物を指します。 「荻」の読み方について、音読みと訓読みの両方を考慮することが重要です。「荻」は音読みで「ギ」となることもありますが、この場合、日本語の使用上は訓読みで「おぎ」と読むのが一般的です。特に、植物の名称として用いられる際には「おぎ」という読みが広く浸透しています。 「荻」という漢字は、古代中国から伝わったもので、そのため日本語の発音においても中国語の音読みの影響を受けています。しかし、日本では主に訓読みが定着しており、特に日常会話や文書において広く認識されているのは「おぎ」の読み方です。 このように、漢字の成り立ちや読み方の変遷を理解することで、「荻」という言葉の音の背景や使用方法について深く知ることができます。

「荻(おぎ)」とは、特に湿った場所に生育する多年生の植物で、イネ科の一部に属します。主に日本や中国、韓国などの東アジア地域で見られます。この植物は背が高く、細長い葉を持ち、夏から秋にかけて花を咲かせるのが特徴です。荻の葉や茎はしなやかで、風に揺れる様子が美しく、古くから日本文化や詩に登場することもあります。また、「荻」はその強さとしなやかさから、様々な用途に利用され、特に伝統的な和楽器や工芸品の材料としても知られています。さらに、荻は生態系においても重要な役割を果たし、多くの動物にとって食料や住処となります。

前の記事: « 荒布の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 莓の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »