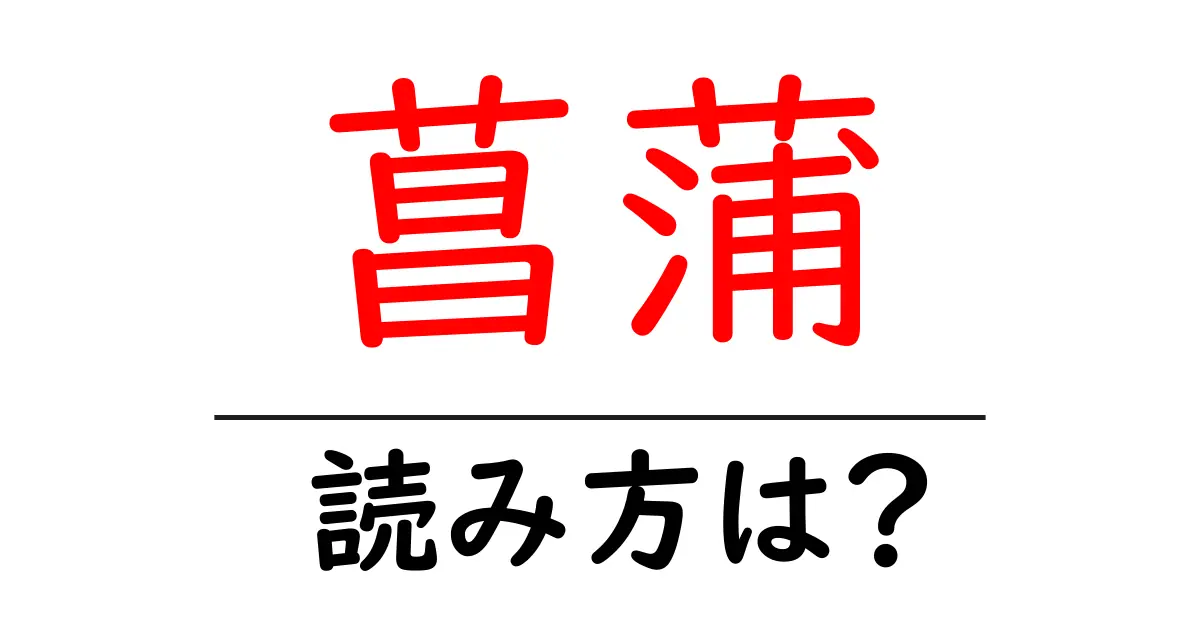

菖蒲の読み方

- 菖蒲

- しょうぶ

「菖蒲(あやめ)」という言葉の読み方について解説します。「菖蒲」の「菖」は、草冠(くさかんむり)を持ち、植物に関連することを示しています。「蒲」は「ウネ(これも植物に関する表現)」に関連した字で、草花を表すことからも、二つの漢字が合わさって、特定の植物を指し示すことがわかります。「あやめ」という読みは、古くからこの植物に親しんできた日本の文化背景を反映しています。一般的に、漢字の読みには音読みと訓読みがありますが、ここでの「あやめ」は訓読みで、特にこの植物の花の美しさや形状に由来する名前です。また、地域によっては同じ植物で他の呼び名も存在しますが、標準的な読みは「あやめ」となっています。さらに、この植物はアヤメ科に属し、花言葉としても知られています。こうした背景を理解することで、日本語の深い語彙や音の響きに対する理解が広がっていくことでしょう。

菖蒲(あやめ)とは、主に湿地や水辺に自生する多年生の草本植物で、特に日本では初夏に花を咲かせることで知られています。アヤメ科に属し、一般的には紫色や青色の美しい花をつけることが特徴です。これらの花は細長い花びらを持ち、特有の形状をしています。 菖蒲にはいくつかの種類があり、中でも「菖蒲(しょうぶ)」と呼ばれるものは特に日本文化において重要な存在です。菖蒲の花は5月5日の端午の節句に飾られることが多く、これは男の子の健康や成長を祈るために行われます。菖蒲の葉は香りが強く、古くから邪気を払う効果があると信じられており、また料理や薬草としても利用されてきました。 アヤメの仲間には、他に「ひめあやめ」や「にいがたあやめ」などもあり、これらはそれぞれ異なる特徴を持っています。庭や公園などの景観を彩るために栽培されることも多く、特に菖蒲園などでは多様な種類の菖蒲を見ることができます。四季の移り変わりの中で、アヤメの花を観賞することは多くの人々にとって楽しみの一つとなっています。

前の記事: « 菌の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 菘の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »