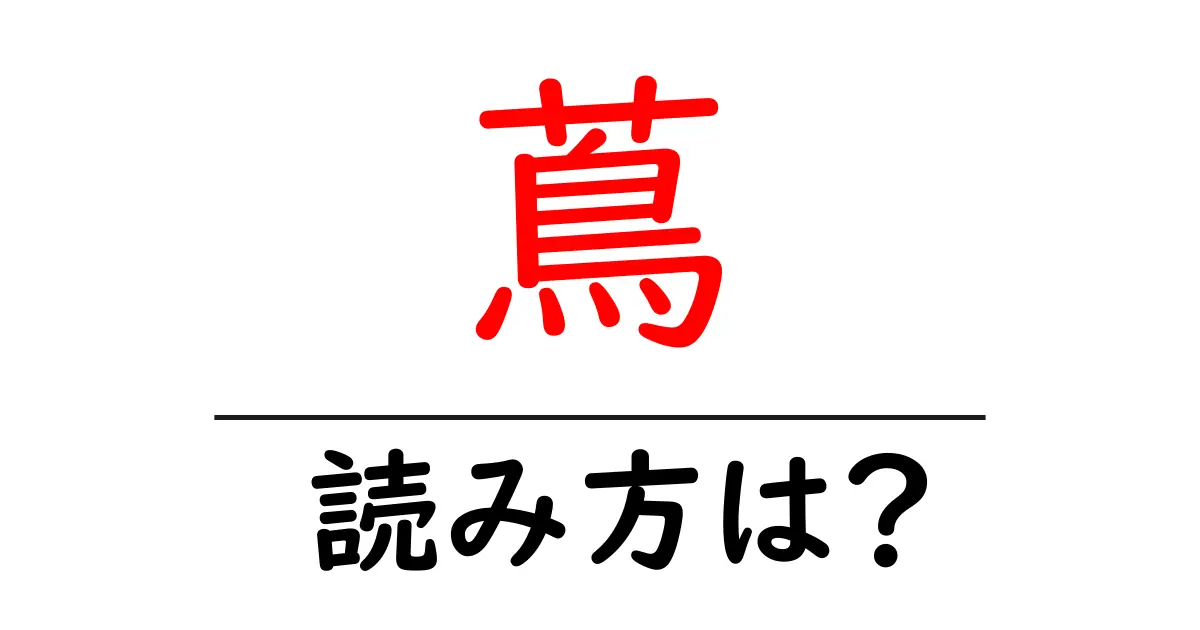

蔦の読み方

- 蔦

- つた

「蔦(つた)」は、日本語において非常に古くから使われている言葉の一つで、主に植物の一種を指します。その読み方である「つた」は、音読みと訓読みの観点から興味深いものがあります。ここでの「蔦」は、訓読みとして「つた」と読まれることが一般的です。 漢字「蔦」は、二つの部首に分けることができます。「艸(くさ)」という部首は草木を表し、「舌(ぜつ)」の部分は音の出し方に関する部首として使われています。このような構造から、植物に関連する意味を持つ言葉であることが分かります。 「つた」という音は、古語にも見られる音であり、古くから日本語に存在する言葉とされます。この読み方は、語源的にも意義深く、自然や植物との結びつきを感じさせます。 なお、「蔦」の音読みは「チュウ」または「ジュ」であり、特定の文脈や言葉ではこの音読みが使われることもありますが、一般的には「つた」と読みます。特に、植物名やその描写文脈では「つた」という訓読みが広く受け入れられており、ここでの使い方によってその特性を理解することができます。

「蔦(つた)」とは、主につる性の植物やその茎を指す言葉で、特に屋外で見られるつる植物の一種を指します。蔦は、木々や壁、他の植物に絡みついて成長し、緑の葉を茂らせる特徴があります。日本では一般的に「ツタ」と呼ばれる植物には、例えば「ハナツタ」や「エンジェルウィングス」といった種類があります。また、蔦はしばしば生け垣や庭園などで ornamental(装飾的)な目的で利用されることもあります。このように、蔦は自然界において多様な形で存在し、景観に美しさを与える重要な役割を担っています。

前の記事: « 蔓茘枝の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蔦漆の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »