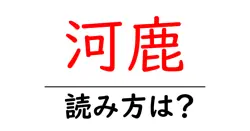

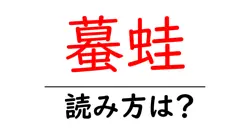

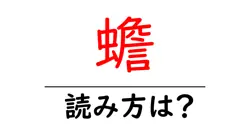

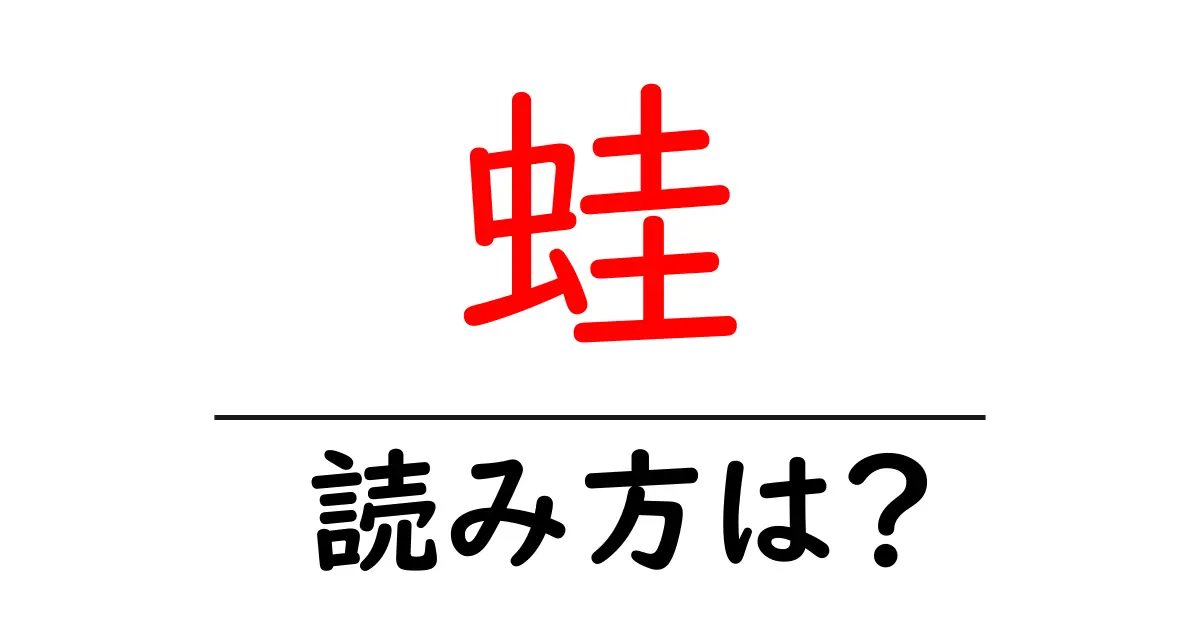

蛙の読み方

- 蛙

- かえる・かわず

「蛙(かえる・かわず)」という言葉は、日本語において両生類の一種であるカエルを指します。この言葉は、古代の日本語に由来を持ち、その成り立ちにはいくつかの興味深い点があります。 まず、「蛙」の漢字自体の成り立ちを見てみると、この字は部首が「虫」で、虫偏を持つことで生き物であることを示しています。両生類は水中でも陸上でも生活できる生物であり、「蛙」はその代表的な存在です。 読み方に関して、「かえる」と「かわず」の2つの読みが存在しますが、一般的に「かえる」がよく使われます。「かえる」の読みは、音読みから派生したものであり、平安時代における音声の変化の過程で浸透していったと考えられています。 「かわず」は、より古い形の読みであり、特に古典文学や詩に見られることがあります。例えば、『万葉集』などの古典において、カエルを指す際に「かわず」と記載されることがあり、この読み方は日本人の文化や自然観を反映しています。 このように、「蛙」という言葉は、読み方が異なることで様々な文脈で使われることがあり、それぞれの読み方には歴史的背景や文化的な意味が込められています。

「蛙(かえる・かわず)」は、両生類の一群を指す言葉で、主に水辺や湿った環境に生息する生物です。日本では代表的な種類に、アカガエルやニホンアマガエルがいます。これらのカエルは、一般に体が柔らかく、長い後ろ足を持ち、ジャンプ力が高いのが特徴です。カエルは皮膚呼吸を行うため、湿度が高い場所を好み、また、水中で卵を産むことが多いです。成長過程ではオタマジャクシ(幼生)から最終的にカエルに変態します。カエルの鳴き声は、種によって異なり、繁殖期においてオスがメスを引き寄せるために鳴きます。文化的には、日本の民話や詩、歌などにも頻繁に登場し、親しみやすい存在として描かれています。

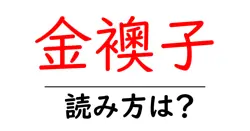

前の記事: « 蛍の読み方は?難読語の読みと意味を解説

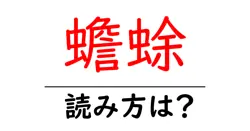

次の記事: 蛞蝓の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »