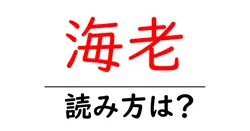

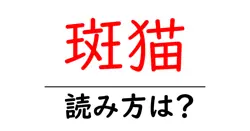

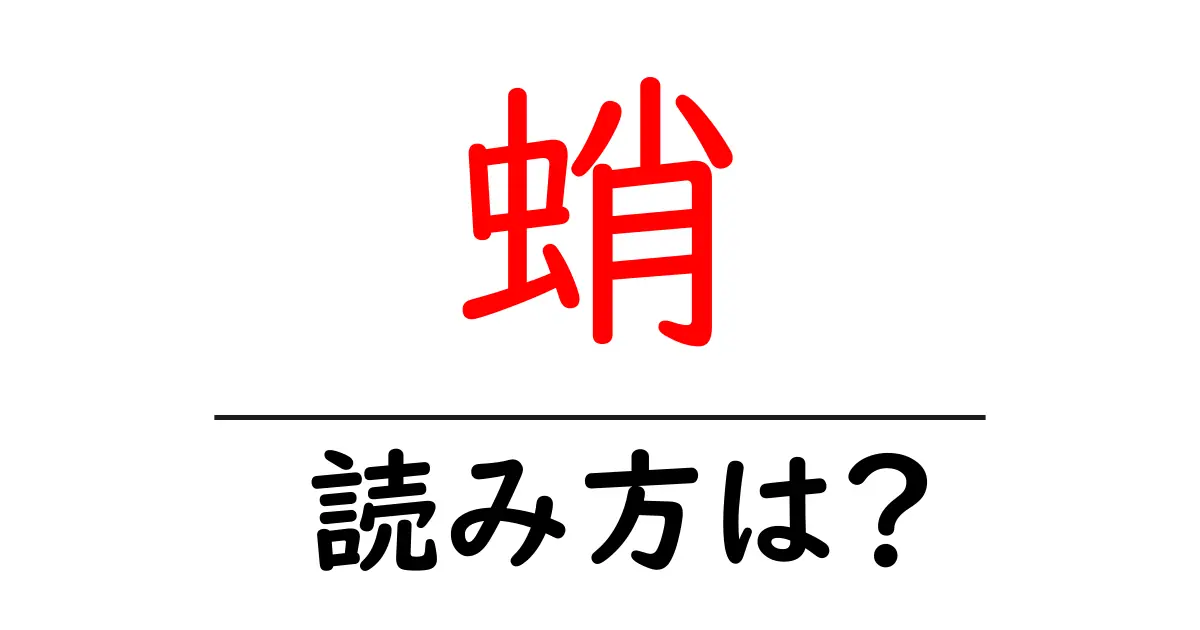

蛸の読み方

- 蛸

- たこ

蛸の読み方解説

「蛸(たこ)」という言葉は、漢字の「蛸」がそのままの形で使われており、音読みと訓読みの両方が存在します。「蛸」という字は、部首が「虫偏」で、これは昆虫や節足動物など小さな生き物に関連することを示しています。「蛸」は音読みで「コウ」となりますが、一般的には「たこ」と訓読まれます。このように、漢字には異なる読み方があり、使用する場面によって当てはまる読みが変わります。「蛸」は特に日本料理において広く使用され、地域によっては「タコ」とも呼ばれます。また、漢字の「蛸」は、古くから日本語でも親しまれており、特に食材としての重要性が強いため、日常会話の中でも頻繁に使われる言葉です。

蛸の意味を解説

蛸(たこ)は、無脊椎動物に属する海洋生物の一種で、頭足類に分類される生物です。特に触腕が8本あることが特徴で、これらの触腕には吸盤があり、獲物を捕らえるために使われます。蛸は、海洋のさまざまな環境に生息しており、特に岩場や砂底などで見かけることが多いです。 蛸の体は柔らかく、しばしば色や質感を変える能力を持っています。この特性を利用して、周囲の環境に擬態したり、捕食者から逃げる際の camouflage として活用することができます。 また、蛸は賢い生物として知られ、道具を使う能力や複雑な問題解決能力を持ち、研究者たちの間でも興味深い存在となっています。料理の世界でも人気があり、刺身やたこ焼きなどさまざまな料理に使われています。

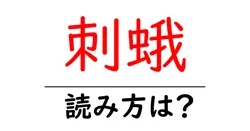

前の記事: « 蛭の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 蛹の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »