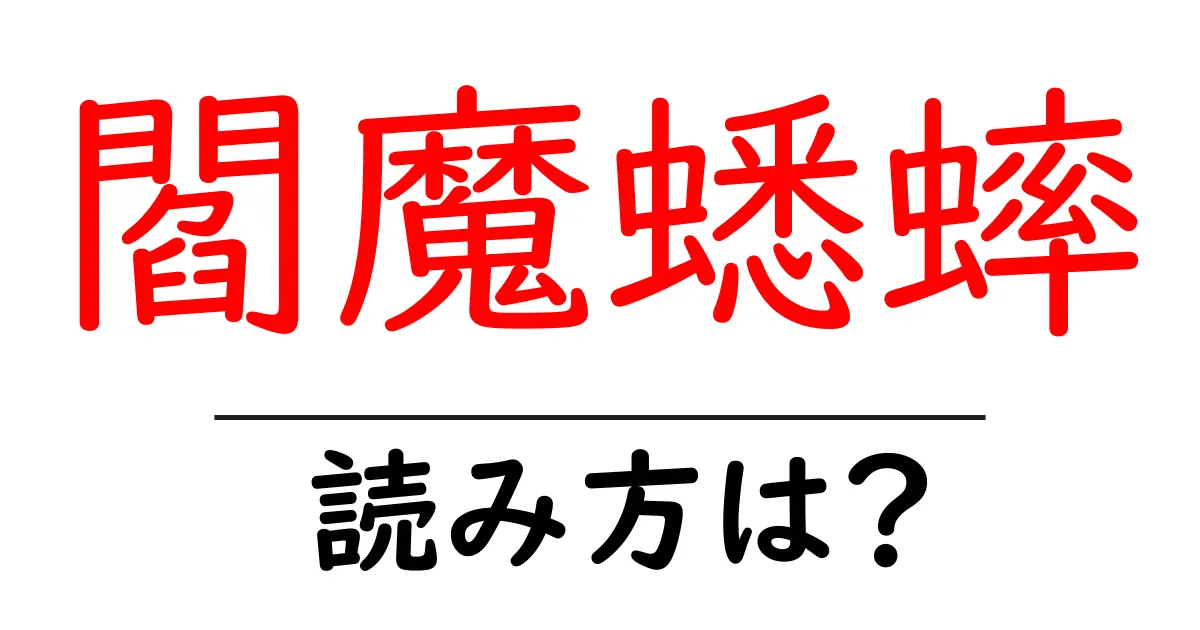

閻魔蟋蟀の読み方

- 閻魔蟋蟀

- えんまこおろぎ

「閻魔蟋蟀(えんまこおろぎ)」という言葉は、いくつかの部分から成り立っています。まず最初に、「閻魔」という部分は「えんま」と読みます。これは「閻魔大王」などで知られる、死後の世界の裁判を司る神格である「閻魔」を指します。この「閻」は「えん」と読み、古くからの宗教的なコンセプトに由来しています。 次に「蟋蟀」は「こおろぎ」と読みます。これは一般的に「コオロギ」とも表記される昆虫の一種で、特に日本では秋の風物詩として知られています。「蟋」は「コ」を表し、「蟀」は「おろぎ」を表現しています。この漢字が示すように、それぞれの音が組み合わさって、特定の生物を指し示しています。 全体として「閻魔蟋蟀(えんまこおろぎ)」は、こうした要素が結びついて成り立っている言葉です。音のリズムや響きにも日本語特有の美しさが感じられ、その背景には日本文化に根付いた豊かな意味合いが隠されています。

「閻魔蟋蟀(えんまこおろぎ)」は、昆虫の一種で、特にコオロギの仲間に属します。この名前は、主にその見た目や特性に由来しています。閻魔蟋蟀は、体が細長く、特徴的な翅(はね)を持つもので、その形態や鳴き声は他のコオロギと異なることもあります。閻魔蟋蟀の「閻魔」という語は、仏教や民間信仰において地獄の王である閻魔大王に由来しており、この昆虫が持つ神秘的な雰囲気や独特な鳴き声に関連づけられているのかもしれません。 閻魔蟋蟀は、生息する環境や地域によって見られる種類が異なり、特定の季節に活発に鳴くことが知られています。一般的には、湿った場所や草地に生息し、その鳴き声は自然の中での美しい風景を彩る一因となっています。昆虫の研究や観察にも興味を持つ人々によって、その生態が調査され、また文化的な側面からも関心を集めています。

前の記事: « 閣龍の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 阿亀笹の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »