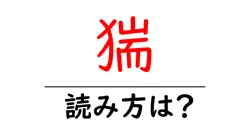

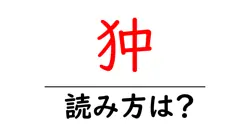

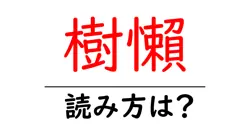

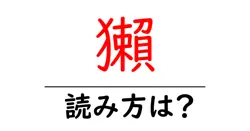

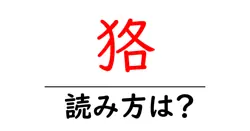

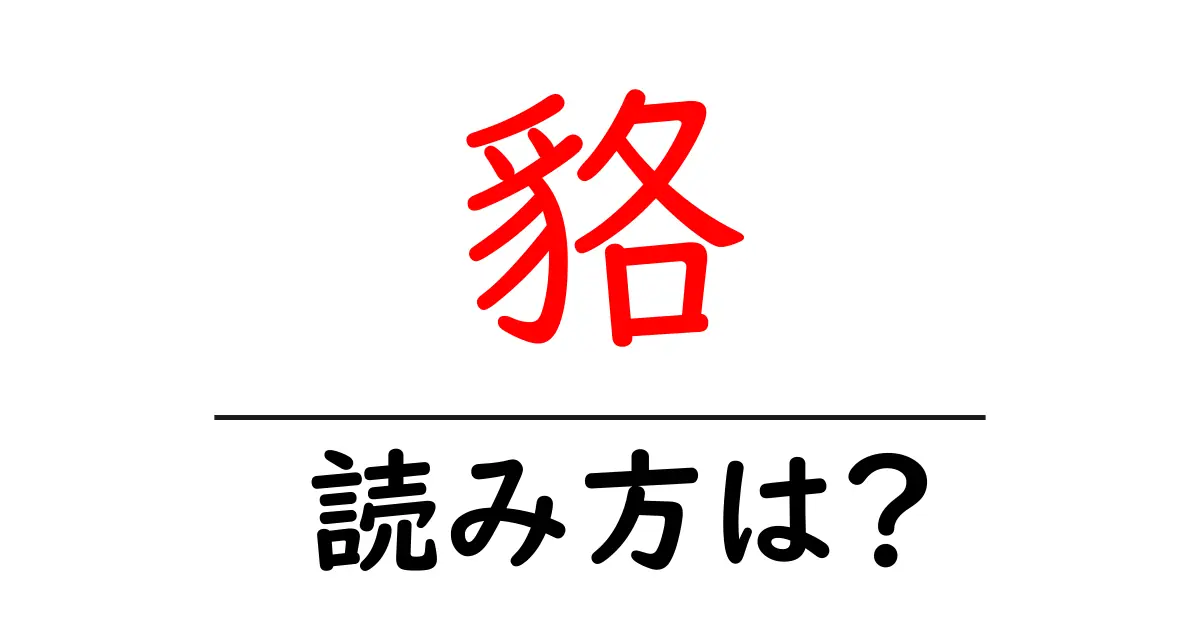

貉の読み方

- 貉

- むじな

「貉(むじな)」という言葉は、動物に関連する名称ですが、その読み方には少しした複雑さがあります。「貉」の漢字は「獣部」に属し、動物を表す部首を持っています。漢字の構成を分解すると、左側には「毛」を意味する「毛(もう)」という部首があり、右側には「特定の価値のある動物を示す漢字」があります。このように、貉は毛があることで特別な意味合いを持つ動物として認識されています。 また、読み方「むじな」は、この漢字が古くから日本語に取り入れられてきたことに由来しています。古典文学や先人の言い回しにおいて多く見られ、言葉としての使用頻度も高いです。特に、貉は日本各地で見られる動物であり、その名前が地域に根付いていることも、その読みが保持されている背景にあると言えるでしょう。 さらに、「むじな」という発音には、言語音の変遷や地域的な言い回しも関係しています。「むじな」と言う読みは、古くから日本語に存在してきたワードで、日本独自の発音の特徴を持っています。こうして、「貉」という漢字は、見た目や意味だけでなく、その発音にも日本文化の奥深さが感じられます。

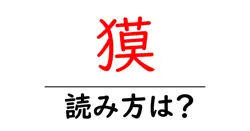

「貉(むじな)」とは、哺乳類に属する動物の一種で、主に日本や東アジアに分布しています。貉は、イタチ科に属しており、体型は小柄で細長く、短い足を持ち、尾は長くてふさふさしています。体色は一般的に灰色や茶色で、顔には特徴的な嗅覚が発達していることが見られます。 この動物は夜行性であり、主に昆虫、果実、小型の哺乳類などを食べる雑食性の生態を持っています。また、水辺を好む習性があり、泥だらけの場所で活動することが多いです。 「貉」という名前は、その姿が日本の狸(たぬき)としばしば混同されることから、地域によっては混乱を招くこともあります。しかし、貉は狸とは異なり、しっぽが太く、より細長い体型をしているのが特徴です。 日本の民間伝承や文学においても、貉は時折登場し、狸とともに妖怪や伝説の一部として語られることもあります。古くから人々に親しまれてきた動物であり、その生態や習性についての研究は現在も続けられています。

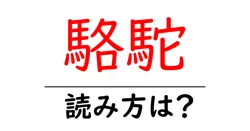

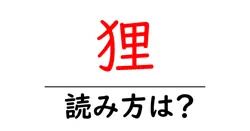

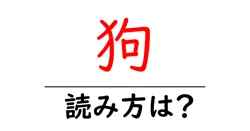

前の記事: « 豹の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 貍の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »