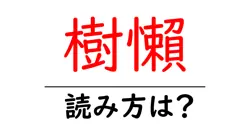

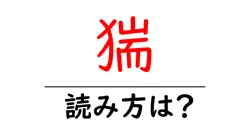

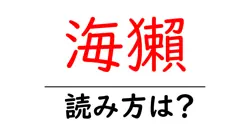

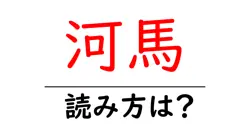

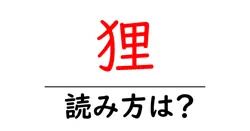

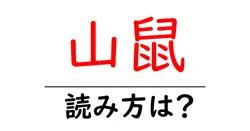

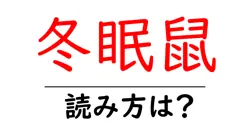

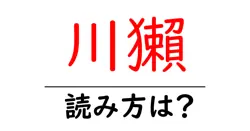

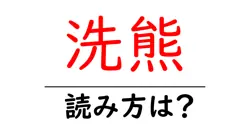

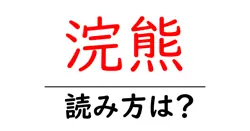

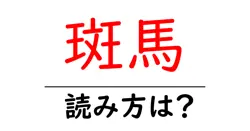

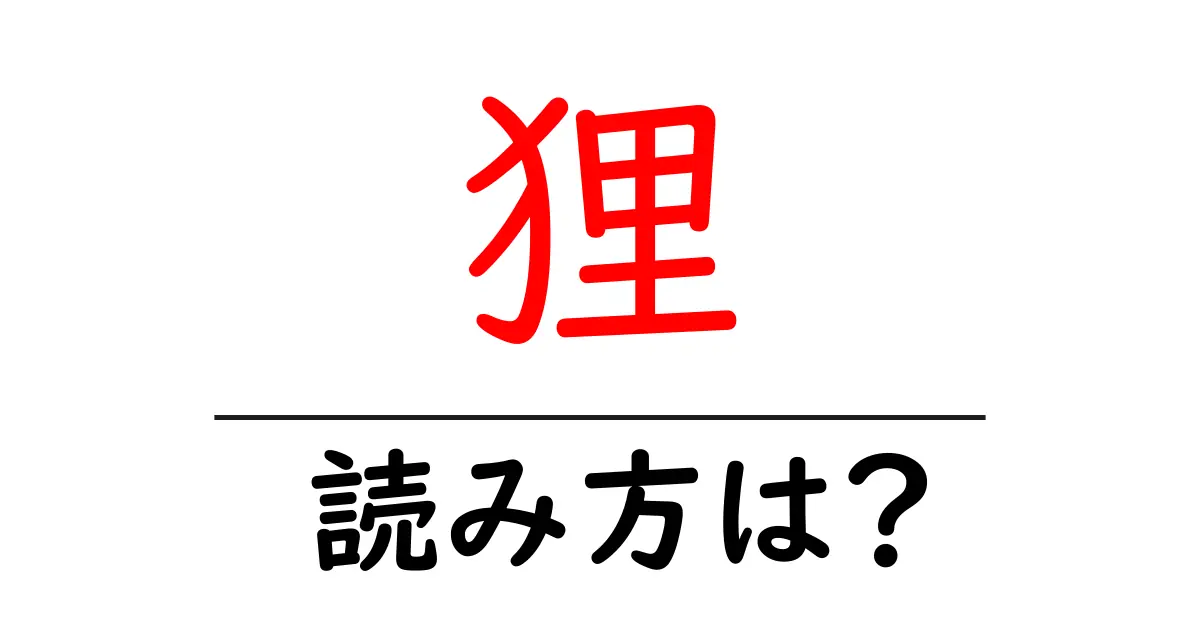

狸の読み方

- 狸

- たぬき

「狸(たぬき)」という言葉の読み方について解説します。「狸」は、音読みと訓読みの両方が存在する日本語の漢字です。この場合の「狸」は訓読みで「たぬき」と読みます。この読み方は、古代日本語の「タヌキ」に由来し、動物としての特徴や性質から命名されたとされています。 「狸」の字は、左側の「犭(けものへん)」は動物に関する意味を表し、右側の「里」は「村や地域」を示す漢字です。これにより、狸が特定の場所で生活する動物であることを表現しています。また、狸は古くから日本の民話や伝説に登場し、その性質から「たぬき狸」として知られています。 「たぬき」という言葉は、他の動物名にもよく見られるように、日本独自の発音が付与された結果とも言えます。このように、言葉の成り立ちや文化的な背景を考慮することで、単なる漢字の読み方だけでなく、日本語の音韻や意味の深さを理解することができます。

「狸(たぬき)」とは、日本をはじめとする東アジアに生息する哺乳類の一種で、主に森林や山間部、農村地域に住んでいます。体長は約50センチメートルから70センチメートルで、ふわふわとした毛並みと顔に特徴的な黒い模様があります。一般的には、尾が長く、体全体がふっくらとしている印象を与えます。 たぬきは雑食性で、果物や昆虫、小動物など様々なものを食べます。そのため、一年を通して食べ物を見つける能力に優れています。また、夜行性であり、昼間は隠れ家となる場所で休むことが多いです。 文化的には、たぬきは日本の民話や伝説の中でしばしば登場し、変身能力を持つ神秘的な存在として描かれることがあります。有名な例としては、「狸のばあさん」や「たぬきと仙人」の話があり、たぬきはいたずら好きで、時には人間を助ける賢いキャラクターとして表現されることもあります。こうした文化的背景から、たぬきは日本人に親しまれ、民間信仰の対象ともなっているのです。

前の記事: « 独逸の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 狼の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »