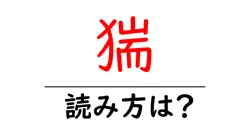

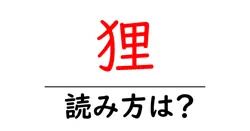

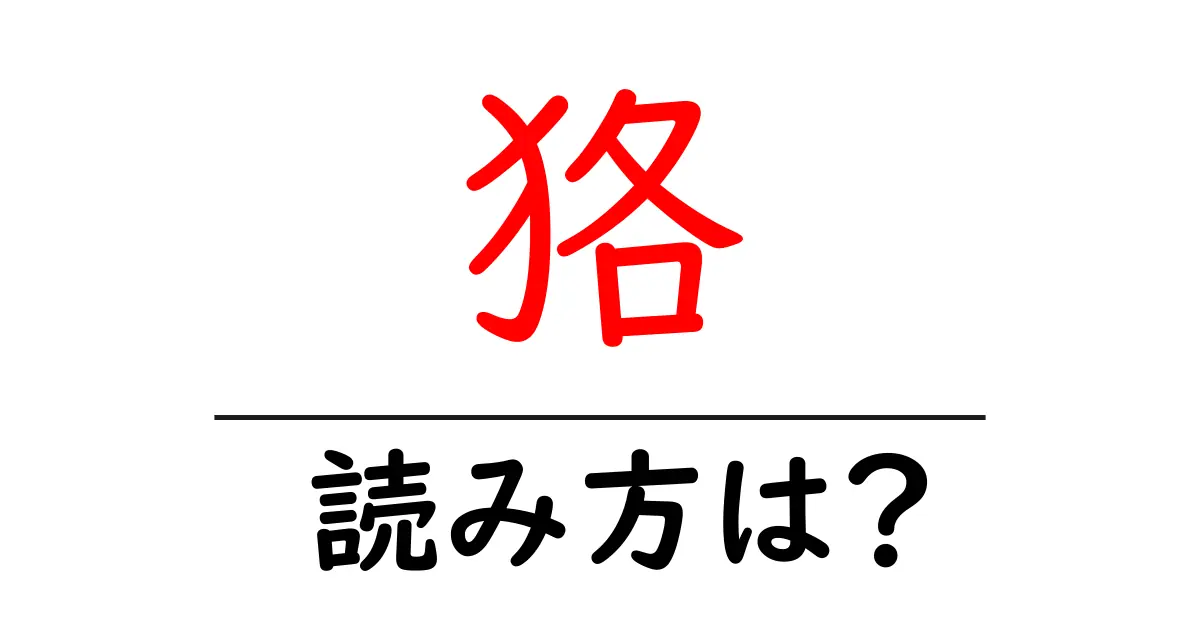

狢の読み方

- 狢

- むじな

「狢(むじな)」という言葉の読み方について解説します。「狢」は漢字で表記される動物名ですが、その読み方は「むじな」と読みます。語源を考えると、古代から日本に存在する動物であるムジナ(アナグマ)の名称に由来しています。 「狢」の漢字の部分について見てみると、一般的には「狢」と書かれる他にも「アナグマ」を指す別の漢字も存在しますが、ここでは「狢」に限ります。この漢字は「狡猾な動物」としての特性を持つ動物を示す際に使われたと考えられています。 「むじな」という読み方は、音読みと訓読みの中でも訓読みになります。訓読みは日本語独自の読み方で、漢字が持つ本来の意味に基づいています。そのため、一般的な音読み(漢字の音に基づく)とは異なり、より日本的な発音が用いられます。この「むじな」という響きは、古代日本におけるあらゆる方言から発生したとも言われ、地域や時代によって異なる言い方が存在したかもしれません。 まとめると、「狢(むじな)」という言葉は、日本語の独自の音韻や歴史的背景を反映した豊かな読み方を持っています。

「狢(むじな)」は、日本に生息する哺乳類の一種で、主に nocturnal(夜行性)に活動する動物です。一般的には「たぬき」と混同されることがありますが、実際には狢はタヌキ(アライグマ科)とは異なる種に分類されています。狢は、主に森林や里山、草原に生息し、雑食性で、果物や昆虫、小動物を食べることが多いです。特に、狢はその特異な顔の模様や、ぬいぐるみのような体型が特徴で、愛らしい外見が人気です。また、「むじな」という言葉は古くから日本の民間伝承や神話にも登場し、その神秘的な存在感から様々な物語にちりばめられています。

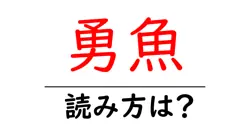

前の記事: « 狗母魚の読み方は?難読語の読みと意味を解説

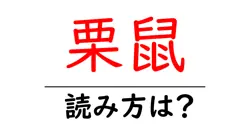

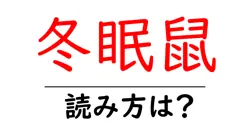

次の記事: 独楽鼠の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »