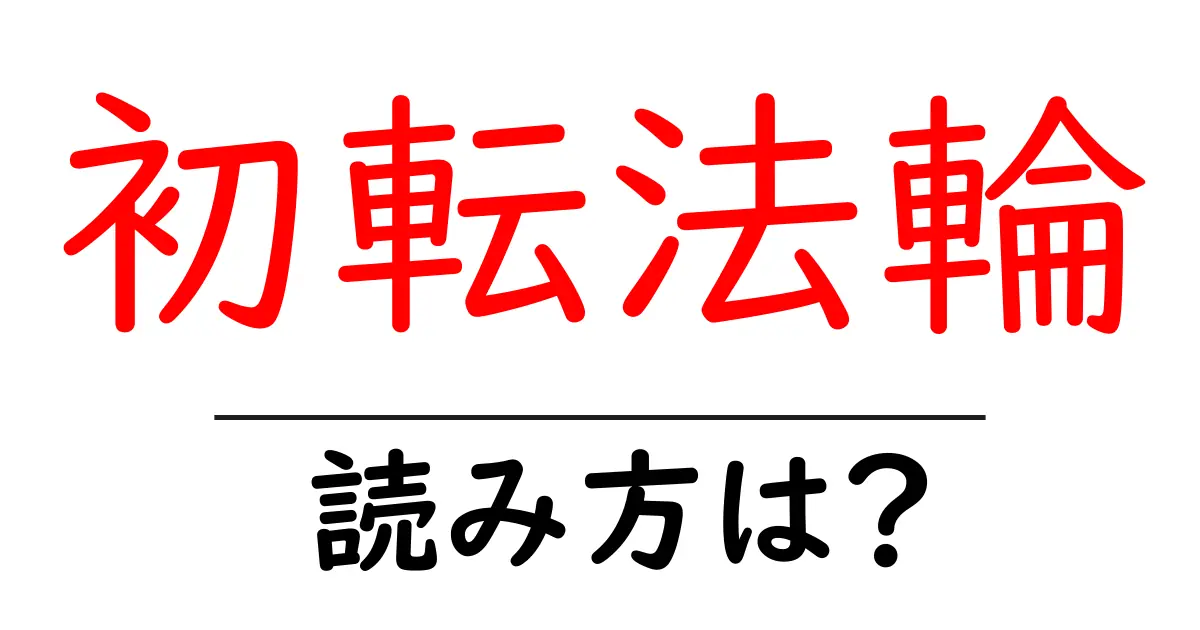

初転法輪の読み方

- 初転法輪

- しょてんぼうりん

「初転法輪(しょてんぼうりん)」は、日本語の四字熟語の一つで、仏教に由来する重要な言葉です。この熟語は、いくつかの部分に分かれており、それぞれの部分が持つ意味と音読みについて解説します。 まず「初(しょ)」ですが、これは「始め」や「最初」を意味する漢字です。この場合、「転法輪」の「転」がさらなる行動の始まりを示しており、何かを開始するという意味につながります。音読みとしては「しょ」となります。 次に「転(てん)」ですが、これは「回る」や「回転する」といった行為を表す漢字です。この部分は音読みで「てん」と読み、主に動きを伴う状況を示しています。 「法(ほう)」は「法則」や「教え」などを意味する漢字です。ここでは仏教の教えを指し、音読みは「ほう」で、一般的に法律や原則を示す文脈で使われることが多いです。 最後に「輪(りん)」は「円」や「環」を意味する漢字です。音読みは「りん」で、通常は何かの円形や環状のものを表します。この熟語においては、特に「法輪」は教えが広まることを象徴しています。 このように各漢字の音読みとその意味を考えると、「初転法輪」は「最初に法の輪を転じる」という重要な出来事を指し、その読み方自体が深い意味を持つことがわかります。音読みにおいても、全体として「しょてんぼうりん」となり、流れるように響く言葉となっています。この熟語は仏教の教えが広がる様を象徴しており、音の響きもその神聖さを感じさせます。

初転法輪(しょてんぼうりん)とは、仏教の用語で、「法輪」を初めて転じる、すなわち教えを初めて説くことを指します。この言葉は、特に釈迦が最初に教えを広めた出来事に由来しています。法輪とは、仏教の教えや真理を象徴するもので、それが転じることによって、人々にその教えを広めることが意義づけられています。 具体的には、釈迦が初めて disciples(弟子たち)に教えを説いた「初転法輪の法話」に関連しています。この法話では、四つの真理である「四聖諦(しせいたい)」を示し、人々が苦しみから解放される道を示しました。 このように、初転法輪は単に教えを発表する行為だけでなく、それによって人々が新しい知覚や理解を得て、精神的に成長するきっかけを提供する重要な出来事とされています。そういった意味で、初転法輪は仏教精神の根底にある「教えの伝播」を象徴する、非常に重要な概念なのです。

- 仏教の教えを広めるために、初転法輪の儀式が行われました。

- 彼はスピーチで初転法輪の重要性について語りました。

- 伝法:教えを広めること。

- 法輪転動:仏教の教えが広まること。

前の記事: « 初秋涼夕の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 判官贔屓の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »