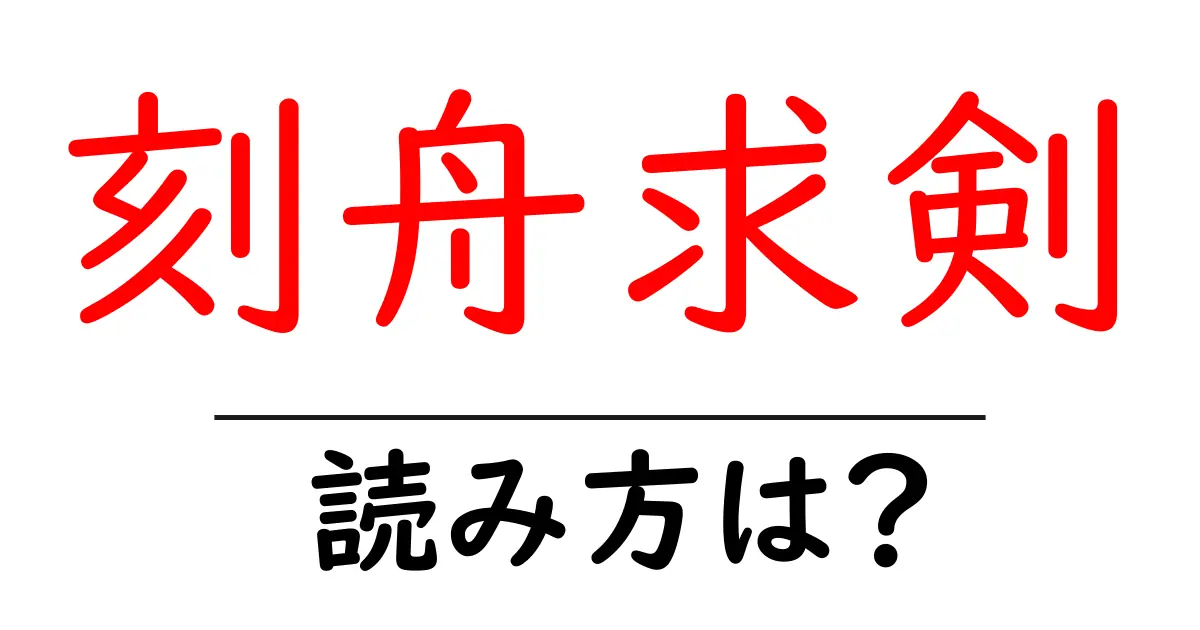

刻舟求剣の読み方

- 刻舟求剣

- こくしゅうきゅうけん

「刻舟求剣(こくしゅうきゅうけん)」という四字熟語は、漢字4文字から成り立っています。この熟語は、各漢字の読み方をしっかり理解することで、全体の意味を捉えることができます。まず、最初の「刻(こく)」は「切る」や「彫る」という意味合いを持ち、音読みは「こく」です。次に、「舟(しゅう)」は「ふね」とも読みますが、こちらは音読みで「しゅう」です。このように、音読みと訓読みが使い分けられていますが、四字熟語においては音読みが一般的です。そして、「求(きゅう)」は「もとめる」という意味の動詞で、こちらも音読みで「きゅう」となります。最後に「剣(けん)」、これは「つるぎ」という意味ですが、音読みは「けん」です。これらの漢字が組み合わさることで、「刻舟求剣」という熟語が形成されます。全体としては、音読みの「こくしゅうきゅうけん」となり、これにより日本語での音として流麗さを持ちつつ、漢字のもつ意味が重ねられることで、深みのある表現となっています。

「刻舟求剣(こくしゅうきゅうけん)」は、字義通りには「舟を刻み、剣を求める」という意味ですが、これは比喩的な表現です。具体的には、ある物事を固定した状態にとどまるものとして捉え、変化する状況の中で過去の状態に執着し続けることを意味します。たとえば、船が流れているのに、剣を落とした場所に印をつけて探すことは、現実的には無意味です。この四字熟語は、無駄な努力をしている様子や、適応できない考え方を示す際に使われます。つまり、時代や状況の変化に対応せず、昔のやり方や考え方に縛られていることを警告する教訓的な意義を持つ表現です。

- 彼は古い方法に固執しすぎて、結局刻舟求剣のようになってしまった。

- 新しい技術を導入しないで、昔のままでいることは刻舟求剣だと思う。

- 固陋不知:常識に囚われ、新しい事柄を理解しようとしないこと。

- 墨守成規:古い規則や慣習に従い、新しい考えや方法を受け入れないこと。

- 因循姑息:古い習慣に拘り、新しい方法を試みないこと。

前の記事: « 刹那主義の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 刻苦勉励の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »