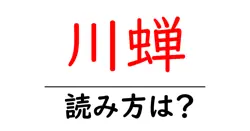

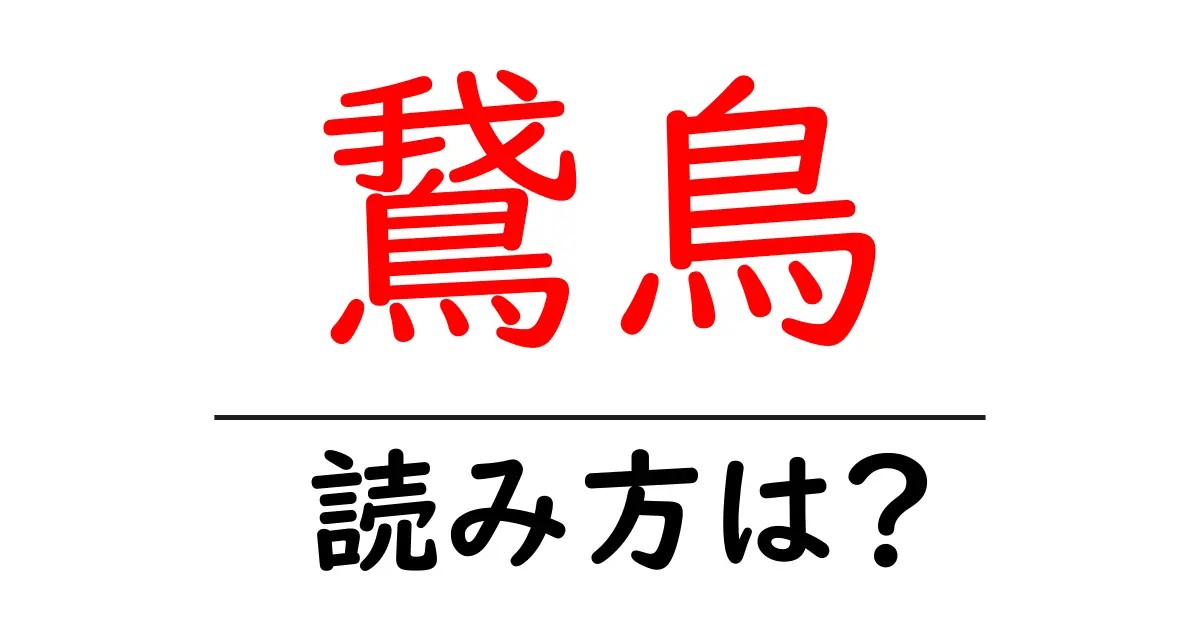

鵞鳥の読み方

- 鵞鳥

- がちょう

「鵞鳥(がちょう)」という言葉の読み方について詳しく解説します。「鵞」という漢字は「ガ」と読み、これは「雁(がん)」という言葉と同じように水鳥の一種を指します。一般的には白い羽毛を持つ大きな水鳥です。それに対して「鳥」という漢字は「ちょう」と読むことが多いですが、「とり」という読み方もあり、一般的には鳥類全般を指します。\n \n「鵞鳥」という言葉は「鵞(が)」と「鳥(ちょう)」を組み合わせて成り立っています。漢字の成り立ちからもわかるように、これは特に雁と呼ばれる鳥に関連する言葉であり、和製漢字である「鵞」が使われています。\n \nまた、音読みと訓読みのバランスも考えられます。「鵞」には音読みの「ガ」と訓読みの「が」があり、「鳥」の部分は各々の読み方によって使い分けられます。ここでは音読みの「ガ」が選ばれています。\n \n全体として、「鵞鳥(がちょう)」は、音の流れを滑らかにするために「鳥」の部分は音読みの「ちょう」ではなく「とり」として使うことが多いですが、音読みをそのまま続けることで言葉がスムーズに流れるようになります。これは日本語の言葉の成り立ちを理解する上で非常に興味深いポイントです。

「鵞鳥(がちょう)」は、大きな水鳥の一種で、主に淡水や海水の近くに生息しています。特に匂いが豊かな肉と、羽毛が良質であるため、古くから食用や羽毛採取の目的で飼育されてきました。鵞鳥にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは「グース」として知られる家鵞(いえがちょう)と、野生種の「グース」です。鵞鳥はその特徴的な長い首と、体が丸みを帯びた形状が特徴で、温和な性格を持っています。また、鵞鳥は繁殖期に特に非常に社交的で、他の鳥と群れを成して生活することがよく見られます。これらの理由から、鵞鳥は多くの文化や料理において重要な役割を果たしています。

前の記事: « 鵆の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鵠の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »