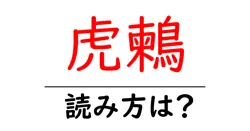

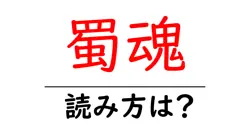

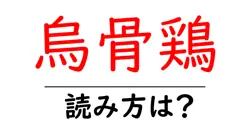

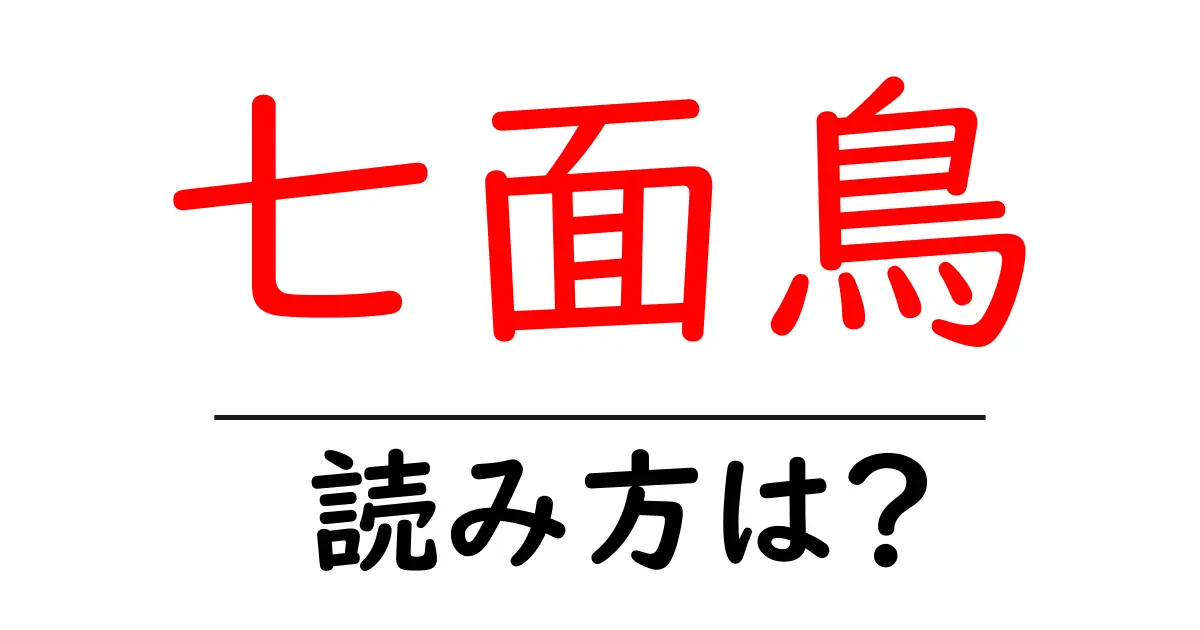

七面鳥の読み方

- 七面鳥

- しちめんちょう

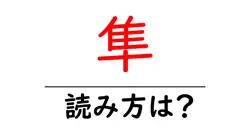

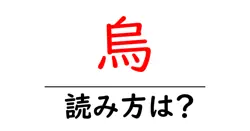

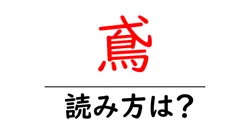

七面鳥の読み方解説

「七面鳥(しちめんちょう)」の読み方について解説します。「七面鳥」は二つの部分から成り立っています。「七(しち)」は数字の7を表し、音読みの一つである「しち」から来ています。この読み方は、古くから日本語に取り入れられてきた漢字の音読みで、特に数に関する言葉に多く用いられます。続いて「面(めん)」は「顔」や「表面」を意味し、「鳥(ちょう)」はそのまま「鳥類」のことを指します。ここでの「面」は、七つの顔を持つという意味合いから来ており、その独特の姿がこの名前の由来となっています。このように、音読みを用いた言葉の成り立ちを考えることで、より深く日本語を理解することができます。

七面鳥の意味を解説

七面鳥(しちめんちょう)は、主に北アメリカ原産の大きな鳥の一種で、学名をMeleagris gallopavoと言います。体は大きく、特徴的な尾羽を持ち、オスは特に華やかな羽色をしています。七面鳥は主に地面で生活し、草食性ですが、昆虫や小さな動物を食べることもあります。日本では、特にクリスマスや感謝祭などの祝いの場で食材として用いられることが多く、調理方法には焼く、煮る、ローストするなどさまざまなスタイルがあります。七面鳥の肉は、比較的低脂肪で高タンパク質なため、健康志向の人々にも人気があります。また、七面鳥はその鳴き声や独特の姿から、文化的なシンボルとしても親しまれており、さまざまなメディアやアートにおいても取り上げられています。

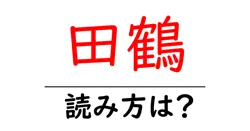

前の記事: « 七竈の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 万寿果の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »