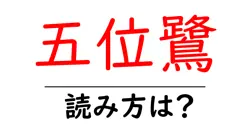

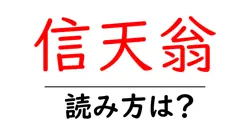

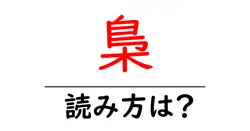

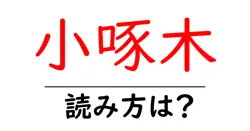

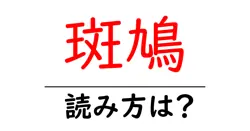

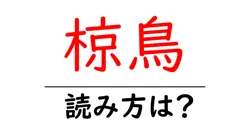

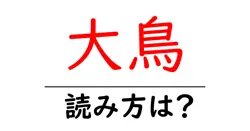

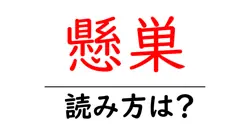

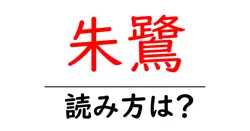

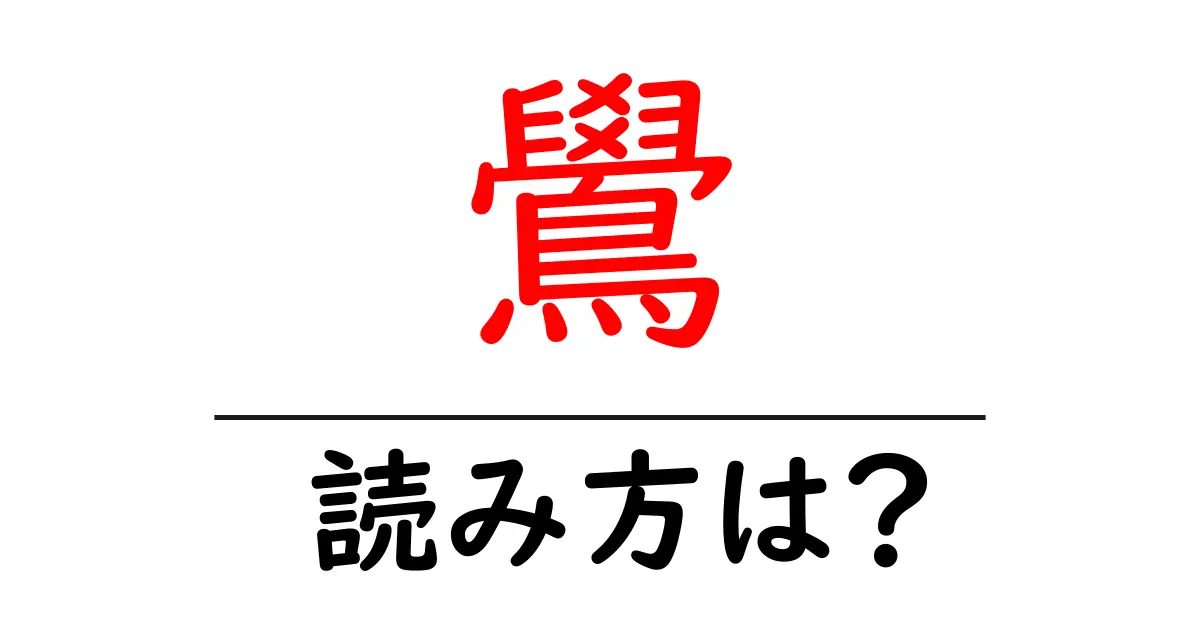

鷽の読み方

- 鷽

- うそ

「鷽(うそ)」という漢字の読み方について解説いたします。「鷽」は日本語で「うそ」と読みます。この読み方は、漢字の音読みや訓読みに由来する一つの例です。 まず、「鷽」という字は、鳥の種類の名前を表すために使われています。この字は部首「鳥(とり)」を含んでおり、これはその字が鳥類に関連していることを示しています。 「うそ」という言葉は、古くから日本語に存在し、この鳥は特にその美しいさえずりで知られています。「うそ」という音は、この鳥の特徴を考えると自然に感じられます。 言葉の成り立ちに関しては、「うそ」は音読みで「シュ」とも読まれますが、日本では一般的には訓読みの「うそ」が慣用され、日常会話や文学、詩などで使われています。特に、日本の詩や歌詞においては、鳴き声を表すことから感情や情景を表現するために好まれることが多いです。このような使用は、漢字の持つ意味を深め、文化的な価値を与えています。 総じて、「鷽」という漢字は、その鳥の特性を表す音「うそ」と結びついており、読み方もその特徴を反映したものと言えるでしょう。

「鷽(うそ)」は鳥類の一種で、主に日本や東アジアに生息しています。鷽は小型の鳥で、体長は約15センチメートルほどです。色はグレーや茶色が基調で、胸には黒い斑点があります。特徴的な点は、その鳴き声です。特に春になると、オスが独特のさえずりを繰り返し、メスにアピールします。鷽は果物や昆虫を食べるため、抵抗力があり、さまざまな環境で見られることが特徴です。また、「うそ」という名前は、その鳴き声が「嘘をつく」ように聞こえることに由来しています。日本では、特に春の訪れを感じさせる鳥として親しまれています。

前の記事: « 鷺草の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 鸚鵡の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »