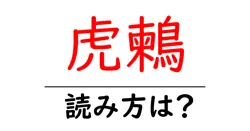

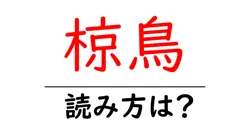

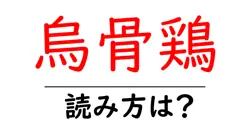

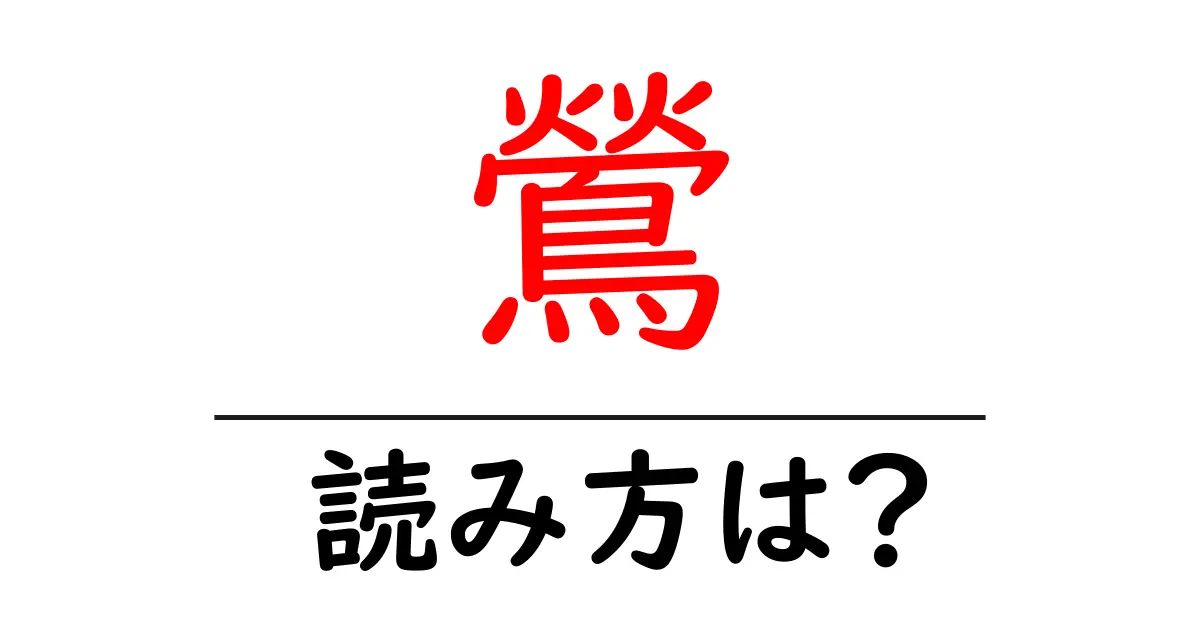

鶯の読み方

- 鶯

- うぐいす

「鶯(うぐいす)」という言葉は、古くから日本の文化や詩歌において親しまれている鳥を指します。この「鶯」という漢字は、左右に「鳥」と「春」に関する意味を持つ部首が組み合わさって形成されています。 「うぐいす」という読み方については、まず「う」という音は、古代日本語での発音に由来しています。そして、「ぐいす」という部分は、元々「ぐす」という音が変化したもので、古くは「う」を付けて連結されたと考えられています。このように、言葉の成り立ちとしては、古い音がintonationなどの変遷を経て現在に至っていることがわかります。 日本では、春の訪れを告げる鳥とされているため、詩や歌の中でも頻繁に登場し、その音色や姿から感じる美しさが表現を豊かにしています。「鶯」という漢字を用いることで、その特徴的な姿や生態が想起されることになりますが、その読み方「うぐいす」が持つ歴史やニュアンスも同様に美しいものです。

鶯(うぐいす)は、日本の代表的な小鳥の一種で、特に春の訪れを告げる鳥として知られています。学名は "Horornis diphone" で、主に日本や中国、韓国などのアジア地域に生息しています。鶯は、一般的には緑がかった黄褐色の羽毛を持ち、環境によってその見た目が少しずつ異なります。そのため、自然の中で見つけることができるほどのカモフラージュ能力があります。 鶯は特にその美しい声で知られており、春になると「ホーホケキョ」という特徴的な鳴き声を聞くことができます。この声は、他の鳥や人々にとって心地よい春の訪れを感じさせるもので、古くから詩や歌に歌われてきました。日本では「鶯の声」は春の象徴とされ、多くの文化や文学に影響を与えています。百人一首などの古典文学においても、その鳴き声が取り上げられることが多いです。 また、鶯は虫を主な食料としており、特に毛虫や小さな昆虫を好んで食べます。このため、農耕地や草地の近くで見かけることが多いです。 最後に、鶯はその美しい声と春の訪れを告げる存在として、多くの人々に愛されている鳥です。日本の文化や自然と深く結びついた鶯は、観察するだけでなく、鳴き声を楽しむことでもその魅力を感じることができます。

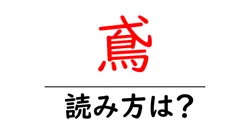

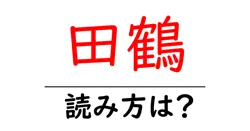

前の記事: « 鶫の読み方は?難読語の読みと意味を解説

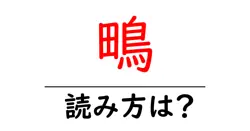

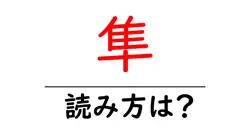

次の記事: 鶲の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »