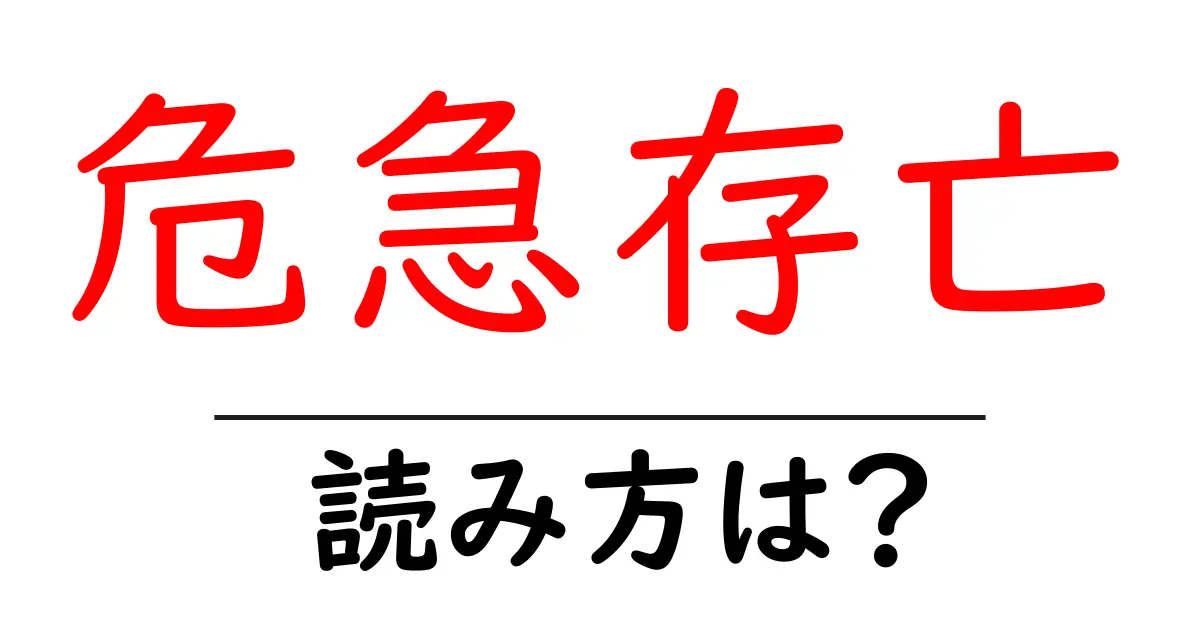

危急存亡の読み方

- 危急存亡

- ききゅうそんぼう

「危急存亡(ききゅうそんぼう)」という四字熟語は、四つの漢字から成り立っています。それぞれの漢字の読み方と成り立ちを解説します。 1. **危(き)**: この漢字は「危険」や「危うい」といった言葉に使われます。「き」と読まれる場合は、危機的な状況を表すことが多いです。 2. **急(きゅう)**: 「急」は、緊急性や急を要することを表します。この漢字も「きゅう」と読むことで、速さや切迫した状態を強調します。 3. **存(そん)**: 「存」は、「存在する」や「保つ」という意味があります。ここでは「そん」と読み、状態や状況を保持するニュアンスを含んでいます。 4. **亡(ぼう)**: 「亡」は、「亡くなる」や「消失する」という意味があり、ここでは「ぼう」と読みます。文字通りの消失を指し、非常に重要なコンセプトとなります。 このように、各漢字の読み方と意味が組み合わさり、全体として「危急存亡(ききゅうそんぼう)」というフレーズが形成されます。この熟語は、ある危険な状況下で生存や存在が脅かされている状態を示す際に用いられます。このように、漢字一つ一つの意味や音の読みが互いに関連し合っていることが、四字熟語の特徴であり、日本語の奥深さを感じさせます。

「危急存亡(ききゅうそんぼう)」は、非常に危険な状況において生死の瀬戸際に立たされていることを表す四字熟語です。これは、物事の最も切迫した状況を指し、特に生命や存続に関わる重大な問題がある場合によく使われます。 「危急」は、危険で急を要する様子を意味し、「存亡」は、存在すること(存)と消えてしまうこと(亡)を指します。つまり「危急存亡」とは、存続の危機に直面している状態を表しているのです。 この言葉は、歴史的な文脈や文学の中でよく使われ、特に戦争や大災害などの緊急事態を指摘する際に用いられます。日常会話でも、特に危機的な状況を説明する際に使用することができます。例えば、企業の倒産の危機や、個人の健康問題など、深刻なかつ緊急性のある問題を表す時に適しています。

- このプロジェクトは危急存亡の状況にあり、全力で解決策を見つける必要がある。

- 彼の会社は危急存亡の時期に直面しており、資金調達が急務である。

- 一蓮托生:運命を共にし、共に生きること。

- 生死一如:生と死は一つであることを示し、危険な状況が避けられないこと。

前の記事: « 博覧強記の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 厚顔無恥の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »