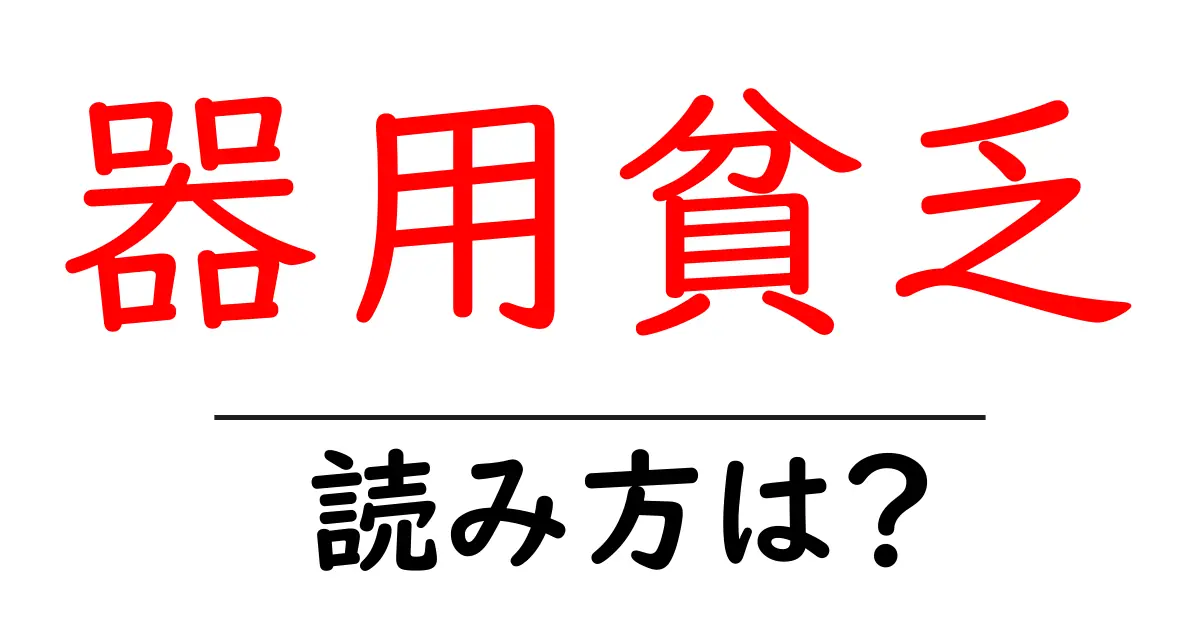

器用貧乏の読み方

- 器用貧乏

- きようびんぼう

「器用貧乏(きようびんぼう)」という四字熟語は、漢字の読み方や成り立ちに着目して解説します。 まず、「器用」という言葉は、漢字の「器」と「用」から成り立っています。「器(き)」は、物を入れるための道具や容器を指すと同時に、才能や能力を表す意味も持ちます。さらに「用(よう)」は、使う、役立てるという意味があります。この二つを組み合わせると、「器用」は技術や能力があることを示す言葉として理解されます。 次に、「貧乏」という言葉は、漢字の「貧」と「乏」から構成されています。「貧(ひん)」は、資源が少ないこと、すなわち経済的に余裕がない状態を指し、「乏(ぼう)」は、何かが欠けていることを表します。この二つの漢字が合わさることで、「貧乏」はお金や資源が不足している様子を表現します。 このように、四字熟語「器用貧乏」はそれぞれの漢字が持つ意味から、器用さと貧困さの対立を含んでいることがわかります。 読み方についてですが、「器用」は「きよう」と読み、「貧乏」は「びんぼう」と読みます。それぞれの部分が「きよう」と「びんぼう」と読まれることで、全体の熟語も「きようびんぼう」となります。音の響きも考慮に入れると、この四字熟語は口に出しやすく、直感的に理解しやすいリズムを持っています。

「器用貧乏(きようびんぼう)」とは、さまざまなことに同時に手を出し、器用にこなすことができるものの、どの分野でも深く掘り下げることができず、結果として特に優れた成果を上げられない状態を指す言葉です。この四字熟語は、器用であるがゆえに、多くのことに手を出しすぎて、逆にそれが仇となり、貧乏の状態に陥ってしまうというニュアンスを含んでいます。一般的には、何でもできるけれども特定の技術や専門性を持たないため、仕事や生活において満足な結果を得られない人や状況を表現する際に使われます。例えば、いくつかのスキルを持っているけれども、どれも中途半端であるために、就職やキャリア形成に苦労している人を指して「器用貧乏」と表現することがあります。

- 彼は器用貧乏で、いろいろと手を出すけれど、どれも中途半端に終わってしまう。

- 彼女は器用貧乏だから、多趣味であることは良いが、どれも達人にはなれない。

- 多芸多才:多くの才能や技術を持っていること。

- 便宜的:その場その場で都合よくことを進める様子。

前の記事: « 喧喧諤諤の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 嚆矢濫觴の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »