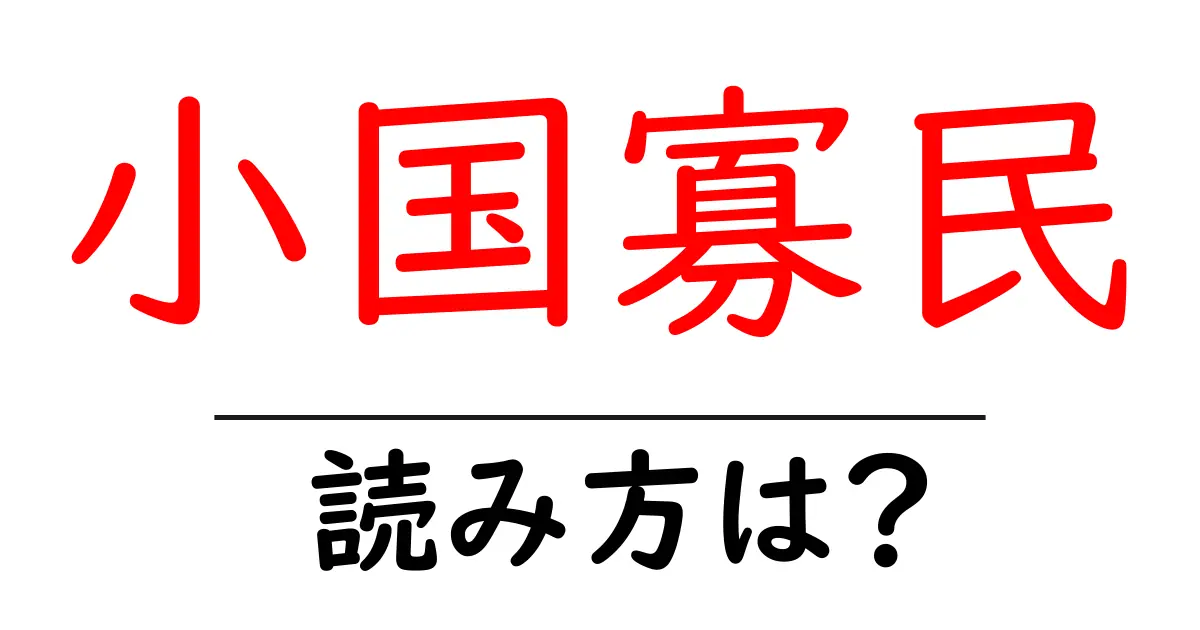

小国寡民の読み方

- 小国寡民

- しょうこくかみん

「小国寡民(しょうこくかみん)」という四字熟語は、漢字の読み方を理解することが重要です。この熟語は、四つの漢字から構成されており、それぞれの漢字の読みについて説明します。 まず「小」は「しょう」と読みます。これは、小さいことを表す言葉で、小国寡民の中での国の小ささを示しています。「国」は「こく」と読み、国や国家を意味します。この二つの漢字を組み合わせて「小国」となり、小さな国を指します。 次に「寡」は「か」と読みます。この言葉は少ないことを示す漢字で、寡民の部分に関連しています。「民」は「みん」と読み、一般的に人々や国民を表します。したがって、「寡民」は少ない民つまり人々を意味します。 全体として「小国寡民」は、読み方の上で各漢字の意味と音を理解することが重要です。特に、音を繋げて読む際に、四つの音のリズムを感じ取ることが、正しい発音に役立ちます。「しょうこく」と「かみん」を合わせて一気に発音することで、四字熟語としての流れを感じることができます。このように、四字熟語にはそれぞれの漢字の性質を生かした意味が込められています。

「小国寡民(しょうこくかみん)」とは、文字通り「小さな国と少数の民」という意味です。この四字熟語は、政治思想や国家の形態についての考え方を表現しています。具体的には、人口が少なくて国の規模が小さい社会を指します。このような社会は、外部の圧力や干渉を受けにくく、また内部が安定しやすいとされています。 古代中国の思想家、老子や荘子の教えを背景に持ち、中華思想において理想的な国家像とされることもあります。特に、農業中心の生活を重視し、質素で簡素な生活を推奨する文脈で用いられることが多いです。小国寡民の社会は、戦争などの外的な問題から免れ、自給自足的な生活が可能であるため、平和で安定した社会が実現しやすいと考えられています。これは、長きにわたる繁栄や持続可能な発展を求める志向に関連づけられることもあります。 あくまで理想的な状態を示しているため、実際には複雑な現代社会においてはその実現は困難ですが、意義ある理論や思想の一つとして広く理解されています。

- 小国寡民の政策を採ることで、国家の安定と発展が望まれる。

- 彼は小国寡民の理想を実現するために努力している。

- 小民焼肉:少数の国民であることを示す表現。

- 田舎暮らし:人口が少なく、自然豊かな地方での暮らし。

前の記事: « 妄言多謝の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 孤立無援の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »