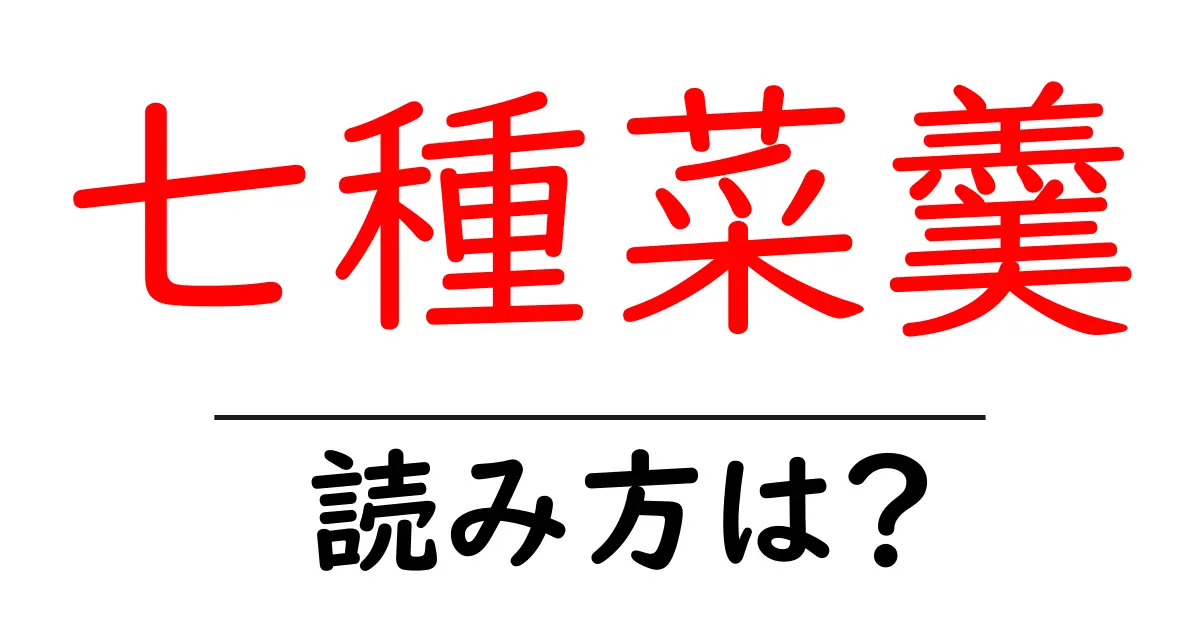

七種菜羹の読み方

- 七種菜羹

- しちしゅのさいこう

「七種菜羹(しちしゅのさいこう)」という四字熟語の読み方について詳しく解説します。まず、この熟語は「七種」「菜」「羹」の三つの部分から成り立っています。 「七種(しちしゅ)」は、「七」と「種」の二字から成る言葉です。「七」は数字の7を表し、「種」はさまざまな種類や種類のことを意味します。よって、「七種」とは、7つの異なる種類を指す表現となります。 続いて「菜(さい)」は、野菜や植物を指す言葉で、ここでは料理に使われる食材としての意味合いを持ちます。「羹(こう)」は、肉や魚を煮込んで作る汁物、つまりスープのことを指します。これは料理の一種として重要な役割を果たしています。 したがって、「七種菜羹」をそのまま音読すると「しちしゅのさいこう」となります。この熟語は、七つの異なる種類の野菜を使ったスープを意味し、音の組み合わせも自然な日本語の流れに沿っています。 このように、各部分の意味や音を理解することで、読み方をより深く理解することができます。

「七種菜羹(しちしゅのさいこう)」は、七種の野菜を使ったスープや汁物のことを指します。この四字熟語は、中国の伝統的な料理に由来しており、特に京料理などの上品な料理でよく見られます。 具体的には、健康や栄養を意識した料理で、さまざまな色とりどりの野菜を用いることで、見た目にも華やかさを持ち、バランスの取れた栄養価が特徴です。日本の食文化においても、特に季節の移り変わりを感じる料理として重視されることがあります。 この言葉は、日常的に使用されることは少ないものの、特別な食事や行事の際に用いられることが多く、食事に対する豊かな感謝の気持ちを表現する言葉としても受け取られています。

- 友人の家で七種菜羹をいただきましたが、とても美味しかったです。

- 七種菜羹は、滋養に富んだ料理として有名です。

- 一汁三菜:ご飯と一つの汁物、三つの料理を組み合わせる食事スタイルを指します。

- 八宝菜:八種類の具材を使用した中華料理で、豊富な栄養素を含んでいます。

前の記事: « 七生報国の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 七転八倒の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »