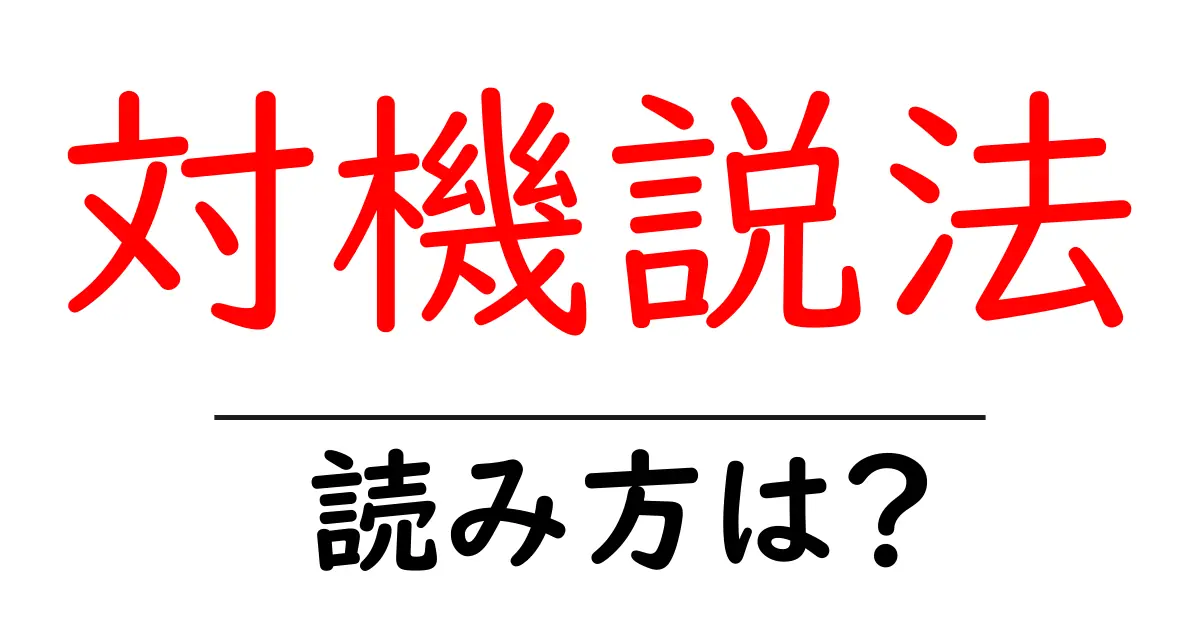

対機説法の読み方

- 対機説法

- たいきせっぽう

対機説法の読み方解説

「対機説法(たいきせっぽう)」は、漢字の組み合わせから成り立っています。まず、「対(たい)」は、対象や向かい合うことを意味します。「機(き)」は、機会や状況、または機械といった意味を持っています。「説(せつ)」は、説明や話すことを指し、「法(ほう)」は、法律や方法、教えという意味があります。このように、各漢字の意味を組み合わせることで、全体としての「対機説法」という熟語が形成されています。 また、「たいきせっぽう」という読み方についても、音読と訓読が用いられています。「対」と「機」は音読みで「たい」と「き」となり、「説」と「法」も同様に「せつ」と「ほう」と音読されます。一般的に、中国からの借用語は音読みで読むのが一般的であり、これに従っています。こうして「対機説法」は、四字熟語として広まり、特定の文脈で使われるようになっています。

対機説法の意味を解説

対機説法(たいきせっぽう)とは、仏教における教えの一つで、聞き手や受け手の理解度や状況に応じて、適切に教えを説くことを意味します。つまり、教えを受ける人それぞれの能力や心境に合わせて、わかりやすく説明したり、必要な内容を提供したりすることを指します。この概念は、適切な指導や教育の重要性を強調しており、特に仏教の教えが多様な人々に広がるためには、このアプローチが欠かせないとされています。対機説法は、教師や指導者にとって非常に価値のある姿勢であり、相手の立場を理解し、最も効果的に情報を伝えるための方法を模索することが求められます。

対機説法の使用例

- 教えられる側の理解に応じて、適切な形で教えを説くことが大切です。これが対機説法の理念です。

- その師匠は、対機説法を実践し、弟子たちの個性に合わせて教えを伝えています。

対機説法と同じ意味の言葉

- 弁才無碍:様々な機会や状況に応じて、自由自在に嗜みを表現できる様子。

- 応機応変:状況や相手に応じて、柔軟に対応すること。

前の記事: « 家庭円満の読み方は?難読語の読みと意味を解説

次の記事: 対牛弾琴の読み方は?難読語の読みと意味を解説 »